Un ragazzo attraversa la piazza davanti alla moschea di Algeri. Il sacchetto caldo del pane, i datteri appiccicati alle dita, sotto il braccio un manuale di ingegneria, nelle cuffie un rap in francese e arabo. Tutto insieme: fame e studio, eredità coloniale e futuro digitale, sopravvivenza e riscatto. In quel corpo non c’è geografia ma destino: petrolio, preghiera, potere. Tre parole che legano Maghreb e Golfo, che si riflettono nell’Africa, che parlano all’Asia, che pretendono di non essere più eco ma voce.

Il petrolio è la grammatica. A Bassora con camion e sabbia, a Riad con vetro e aria condizionata. Il barile sale, il pane rincara; il barile scende, i bilanci crollano. Un autista di minibus, in fila al distributore di Bassora si lamenta che ormai il lavoro arriva a chiamata, una corsa oggi e due giorni fermi domani; che per questo fa il pieno solo quando non può più rimandare, a volte lasciando l’ago del serbatoio sul rosso per intere giornate; e che alla fine paga non quando vuole, ma soltanto quando riesce a mettere insieme il necessario. Da decenni i giacimenti finanziano non soltanto le città verticali del Golfo, con torri di vetro che sorgono nel deserto, ma anche le borse di studio che hanno mandato intere generazioni a formarsi nelle università occidentali; hanno pagato guerre per procura dal Libano allo Yemen, dove il denaro del greggio si è trasformato in armi e alleanze mutevoli; e hanno alimentato clientele familiari e tribali che distribuiscono sussidi, incarichi pubblici e contratti, tenendo insieme società giovani con la promessa di una rendita perpetua. Il greggio non è invisibile: scorre nei container dei porti, nei cavi elettrici che raffreddano il deserto, nei bilanci che oscillano a ogni quotazione.

Oggi è anche leva diplomatica: monarchie che trattano con Mosca e Pechino, fatturano in dollari, yuan e sempre più in valute regionali. Ma il potere del petrolio non è eterno. L’Occidente si sgancia: auto elettriche, efficienza, energie rinnovabili. L’Agenzia internazionale per l’energia dice che la domanda toccherà il livello di saturazione già in questo decennio. L’Opec risponde che crescerà fino a metà secolo, spinta da Asia e Africa. La verità è una transizione irregolare: meno barili verso Stati Uniti ed Europa, più verso Cina e India. Prezzi che oscillano per la troppa offerta da altri Paesi e i tagli dei produttori Opec+, l’alleanza informale, nata per includere produttori chiave fuori dall’Opec, soprattutto la Russia, che da sola pompa quanto l’Arabia Saudita. La rendita resiste ma non comanda più. È il nuovo tempo del greggio: meno dominio, più dipendenza da clienti asiatici, più paura della concorrenza tecnologica.

La preghiera è trama quotidiana. Il muezzin che chiama, il calendario che scandisce, la lingua madre dell’identità. L’Islam politico nasce come risposta a corruzione e repressione, come bandiera di riscatto contro modernizzazioni imposte e secolarismi militari. In Egitto, in Tunisia, in Iran ha preso forme diverse: partito di governo, resistenza armata, teocrazia. Ma dietro le etichette c’è una forza più profonda: la spiritualità come politica.

Michel Foucault la vide a Teheran nel 1979. Scrisse che l’Islam non era solo religione, ma civiltà, e che nelle piazze iraniane si era accesa una “spiritualità politica” che l’Occidente aveva dimenticato: uomini e donne pronti a morire non per un programma, ma per un senso che legava cielo e terra. Gli fu rimproverata ingenuità, orientalismo. Ma resta la domanda: come raccontare milioni di persone che scelgono la sollevazione non solo come protesta ma come atto di fede collettiva? Chissà cosa direbbe Foucault oggi, dopo il 7 ottobre e Gaza, vedendo quella spiritualità politica piegata in retorica di potere, arma di milizie, reticolo di vendette. Allora scrisse: «Non vi è nulla di vergognoso nel cambiare opinione: ma non c’è nessuna ragione di dire che si cambia quando oggi si è contro le mani tagliate, dopo essere stati, ieri, contro le torture della Savak (i servizi segreti iraniani che operarono sotto lo Scià Reza Pahlavi fino al 1979, ndr)». È un monito: non confondere mai la spinta di chi insorge con l’apparato che la imprigiona; non cancellare la dignità di una rivolta solo perché da essa è nato un regime che la tradisce. Rispettare la singolarità, essere intransigenti solo quando il potere calpesta l’universale.

Eppure, nelle stesse strade dove si discute di velo e libertà, risuonano poesie e romanzi: Darwish che fa della patria una metafora, Mahfouz che mette il mondo in un vicolo del Cairo. In Iran, registe come Rakhshan Bani-Etemad o Narges Abyar girano film nonostante censure e divieti, altre dall’esilio trasformano un silenzio in grido. Ogni libro, ogni film è atto di resistenza.

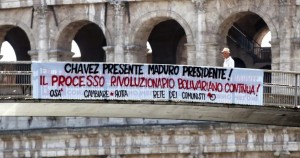

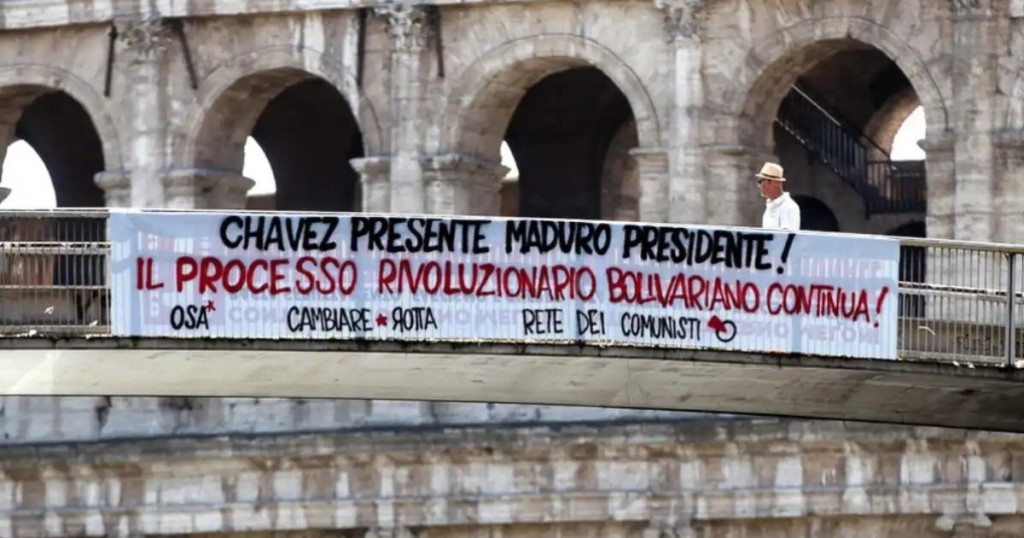

Il potere è la terza dimensione. In Siria, dopo dodici anni di guerra, la caduta di Assad, nel dicembre 2024, ha chiuso la fase del regime, ma non la violenza diffusa: transizione fragile, rapimenti a Sweida, basi russe e reti iraniane ancora attive. A Damasco un governo fragile che mendica aiuti, mentre Mosca presidia energia e basi, Teheran tira fili di milizie. La guerra è finita, ma la paura cambia uniforme. In Iran il potere teocratico reprime ragazze che ballano senza velo, mentre il nucleare diventa asta di negoziato. In Arabia Saudita la modernizzazione spettacolare convive con l’autorità dinastica che decide tempi e limiti. In Algeria e in Egitto il potere si regge su uniformi e burocrazie; in Iraq su spartizioni confessionali; in Libano sopravvive accanto al collasso economico come ragnatela che si allenta e si riannoda. È dentro questa architettura che prende forma un contro-potere del Sud globale: più ferite che ideologia, più calcoli che dottrina.

Qui la prima domanda: come rispettare tradizioni che negano alle donne scuola e spazio pubblico? A Kabul una bambina nasconde libri sotto il burqa, la madre le sussurra “vai”, il padre abbassa lo sguardo. È tradizione o resa? Diritti non occidentali ma umani: scuola, voce, cittadinanza. L’Occidente non ha autorità morale dopo colonizzazioni e guerre, ma la dignità non ha bandiera: una bambina in classe non è usanza, è giustizia.

La seconda domanda: chi paga chi, nel terrorismo? Dalle grotte afghane degli anni Ottanta, finanziate dagli Usa in funzione anti Urss, ad Al Qaeda che globalizza la violenza; dall’Isis che erige un califfato mafioso a Mosul e Raqqa, fino a Hezbollah e Hamas, in cui il terrorismo si nasconde sotto la parola d’ordine “resistenza”. Denaro da conti del Golfo, fondazioni “caritatevoli”, servizi segreti che fanno il doppio e triplo gioco, Stati con due mani: una che vota all’Onu, una che passa valigie. Teheran arma Hezbollah, tra 2021 e 2023 il Qatar ha erogato fino a 360 milioni l’anno per stipendi civili e aiuti a Gaza, in coordinamento con Israele; Doha nega finanziamenti a Hamas, sostenendo di aver soltanto versato aiuti per la popolazione. Vecchie élite saudite lasciarono correre i fondi, Ankara e Islamabad hanno tollerato reti. Anche l’Occidente ha una grossa parte di colpa: guerre che disgregano, alleanze di comodo che si trasformano in tossine. La distinzione è semplice e difficile: difendere la resistenza dei popoli, rifiutare il massacro dei civili.

Ma i numeri della popolazione dicono più di molti discorsi. Nel Nord Africa, nel Medio Oriente e nei Paesi del Golfo oltre metà degli abitanti ha meno di 25 anni. Tassi di crescita che superano ancora l’1,5% annuo, mentre l’Europa invecchia e restringe. Un’intera generazione cresce con smartphone cinesi, sogni globali e prospettive locali strette. L’Occidente guarda ai suoi pensionati, l’altra sponda del Mediterraneo ai suoi adolescenti. Non è solo demografia: è futuro che preme contro confini e mercati.

E poi i campi profughi. Milioni di persone nate e cresciute in tende e container. Palestinesi in Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania, Gaza. Siriani nei campi in Turchia, Giordania, Libano. Saharawi a Tindouf, in Algeria. Yemeniti spinti via dalla guerra, iracheni senza casa dopo invasioni e milizie. L’Unrwa registra oltre 5,9 milioni di rifugiati palestinesi; circa un terzo vive in 58 campi riconosciuti. Milioni di altri sopravvivono in insediamenti improvvisati, gestiti da governi, Ong, clan. Se la tua vita intera è un campo profughi, il futuro diventa concetto astratto. L’economia è sussidio, clan, contrabbando; la politica è milizia, padrino, predicatore. Nei campi si cresce tra scuole improvvisate e promesse infrante: generazioni che hanno visto solo lamiere e tende. Non è periferia del mondo: ne rappresenta le viscere dolenti come centro di gravità.

Intanto l’anti-occidentalismo entra nelle nostre città. Nelle banlieue europee il richiamo alla preghiera si mescola a motorini e couscous. Un ragazzo franco-maghrebino porta curriculum, ma conta più l’indirizzo. In metro uno sguardo sospetta “pericolo”. Online trova una voce che gli dice che l’Occidente lo rifiuterà sempre. La spirale è doppia: esclusione che genera risentimento, islamofobia che generalizza. L’antidoto è concreto: scuola, casa, lavoro, sport, polizia che conosce i nomi, imam che parlano la lingua dei ragazzi. Se non lo governano le democrazie, lo governeranno i predicatori dell’odio.

Sullo sfondo i Brics. Non alleanza militare, non unione politica, ma tavolo di interessi. Insieme rappresentano circa 3,3 miliardi di persone, oltre il 40% della popolazione mondiale. A parità di potere d’acquisto valgono circa il 32% del Pil globale. Dentro ci sono giganti che si guardano in cagnesco come Cina e India, potenze energetiche che diversificano come l’Iran e le monarchie del Golfo, Paesi africani in cerca di infrastrutture e credito, democrazie imperfette e regimi autoritari. Nel 2024 il gruppo si è allargato a Emirati, Iran, Egitto, Etiopia; l’Arabia Saudita ha rimandato la decisione, l’Argentina ha rinunciato. Vogliono ridurre il peso del dollaro, creare circuiti finanziari alternativi, finanziare strade e porti senza chiedere riforme. È contro-potere? Sì: se puoi vendere petrolio in valute diverse e ottenere prestiti fuori da Washington, il mondo cambia. Ma è anche puzzle: senza regole comuni prima o poi paghi. Per ora è specchio del Sud globale che si riconosce e contratta. La misura è semplice: se metà del mondo negozia altrove, le sanzioni costano di più e valgono di meno.

Domanda terminale: finito il comunismo, è petrolio–preghiera–potere la nuova formula post capitalista? È capitalismo reale con rendita energetica al posto dell’innovazione, religione come cemento invece di welfare, autorità come garanzia invece di istituzioni pluraliste. Funziona finché energia e demografia reggono, finché l’istruzione resta promessa. Nel lungo periodo la rendita divora il futuro. Ma questa triade offre ciò che l’Occidente non dà: appartenenza, orgoglio, un “noi”. La partita è qui: se le democrazie sapranno tornare comunità e non solo mercati.

Intanto la vita scorre. A Teheran una donna si presenta con il foulard sul capo a difendere con fermezza la sua tesi di laurea, determinata a far valere il proprio lavoro nonostante i vincoli imposti. Al Cairo un tassista impreca per il pieno mentre ascolta la partita. A Bassora un ingegnere controlla le portate del greggio nei serbatoi del giacimento e con il salario che ne ricava paga le rette scolastiche dei figli. A Tunisi un rapper sogna festival europei. A Riad studenti di medicina studiano in inglese tra caffè speziato. A Beirut i generatori privati consumano gasolio per supplire ai blackout quotidiani, mentre sui telefoni scorrono poesie condivise su WhatsApp.

Periferia di Parigi: harira, fritto, motorini nel cortile. “Indirizzo sbagliato, zero colloqui”, dice un ragazzo. Nello zaino il Corano della nonna e un manuale di diritto amministrativo. Due agenti passano, due telefoni filmano. Integrazione è urbanistica, trasporto, sport; sicurezza è riconoscere chi ti abita accanto.

Sull’altro lato del Mediterraneo, un mercante di spezie a Fez impila cannella e cumino. A Baghdad un libraio spolvera Al-Farabi e manuali di informatica. A Gaza una donna alterna i momenti di preghiera con la necessità di cercare rifugio durante i raid, tra fede e sopravvivenza. A Qom studenti discutono di teologia nelle aule tradizionali, ma sui loro telefoni scorrono applicazioni in tre lingue. Non è un mondo da ridurre a “cattivi”. È un universo contraddittorio e vasto, dove le stesse mani che stringono armi scrivono poesie e dove la religione è insieme rifugio, disciplina e potere. La sfida all’Occidente nasce da ferite secolari e da ambizioni nuove, e tuttavia accanto ai giochi di forza sopravvivono bellezza, cultura e desiderio di futuro. La bussola sta in questa sovrapposizione di piani tra materia, potere e immaginario.

Il ragazzo di Algeri finisce pane e datteri, sale sull’autobus. Sorride appena, ma davanti ha un futuro stretto: disoccupazione, regimi che non cedono, migrazioni che chiudono porti e confini. La sua generazione non erediterà un compromesso, ma un campo di battaglia economico e culturale. In questo spazio il petrolio, la preghiera e il potere non sono simboli, ma strumenti reali di dominio e resistenza.

È con questi materiali che si scriverà la prossima stagione della sfida all’Occidente.

Petrolio, fede, potere: sfida dal Sud globale

Una voce delle notizie: da oggi sempre con te!

Accedi a contenuti esclusivi

Potrebbe interessarti

Le rubriche

Mimì

Sport

Primo piano

Nessun risultato

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.