“A chi interessano i confini?” si chiedeva Victor Hugo. Di fronte ad uno spazio sconfinato, tracciare un segno o identificare una zona, da sempre è un modo per non avere paura di ciò che non si conosce, e allo stesso tempo per tenere vivo un simile sentimento. Questo alone di incertezza, indeterminatezza e ambiguità che aleggia su questi spazi indefiniti e privi di una propria identità, a volte fonte di paura e desiderio, è stato la culla di miti e leggende, ma anche di storie di vita vissuta che hanno un denominatore comune per caratteristiche che possono variare e prendere la forma di eccentricità, indeterminabilità e incertezza. È infatti da qui che origina il “mito della frontiera”, che ha alimentato diversi saperi, attraversando plurime stagioni tra antichità e modernità ridefinendosi ad ogni svolta del tempo, fino a giungere ai giorni nostri,

A raccogliere queste suggestioni è una peculiare forma di scrittura che è diventata la naturale risposta a questo bisogno di parlare del sentimento di frontiera, tentando un colloquio interculturale a partire da una condizione socio-antropologica problematica e difficile, ma coinvolgente ed incline al futuro, la cui analisi non è mai rigida e monocentrica, ma piuttosto aperta ad esiti plurali e flessibili. È la cosiddetta “letteratura di confine” che annovera tra le sue file nomi illustri che hanno vissuto in prima persona un’esperienza di frontiera, come esuli o immigrati, dissidenti politici o profughi, ma anche chi ha deciso di farsi portavoce di storie di Terre di contraddizioni anche esasperate.

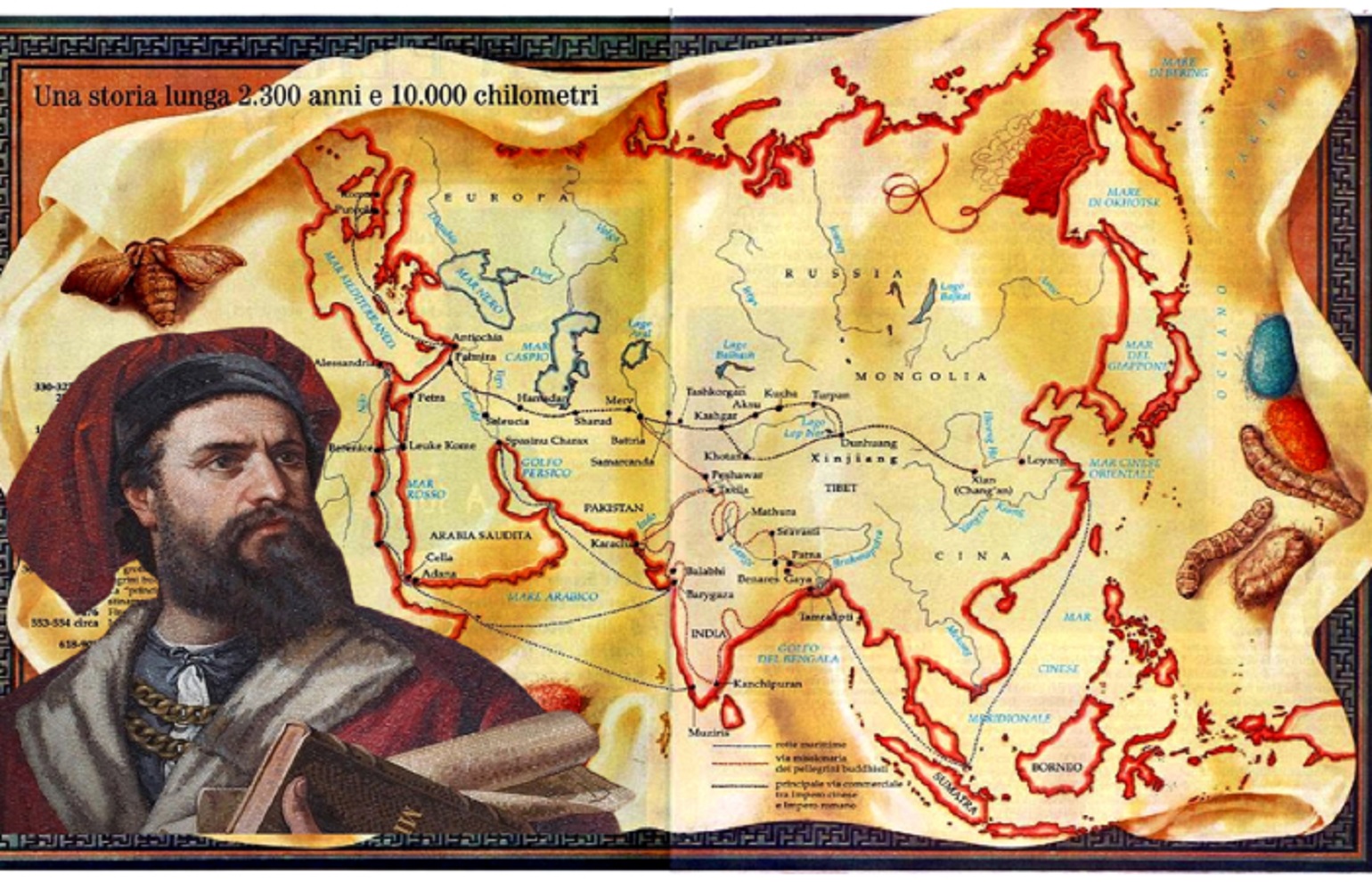

Da Ulisse a Marco Polo, da Colombo alla Frontiera nord-americana, la nostra storia è costellata dall’applicazione del mito della frontiera sulla realtà. Non c’è dubbio che frontiere e confini siano sempre esistiti e abbiano giocato un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo stimolando fantasia ed immaginazione cercando nelle arti ciò che non trovano nella logica. Nondimeno, ciò che troppo spesso s’ignora è come il confine stesso possa assurgere allo statuto di dimora. Il limite può essere abitato, ma farlo è molte volte una scelta di coraggio, poiché la linea di demarcazione è zona contesa e ogni pellegrino tende facilmente ad essere scambiato per “ladro”.

Diviene, così, centrale nel percorso letterario di molti intellettuali di confine non tanto l’atto dell’attraversamento della frontiera o anche solo il desiderio, l’intenzione di superarla e di immergersi in essa. Ma, la condizione di chi si fa frontiera, di chi è personificazione dello spazio terzo, ovvero possiede, volente o nolente, nella sua umanità più profonda, le prerogative meticce dello spazio di frontiera. È questa, ad esempio, l’ “esperienza di confine” vissuta da Italo Svevo. Centrale è la sua identità italo-tedesca, ma anche la dimensione multiculturale della città di Triste, luogo in cui è vissuto e dove ha lavorato, che ancora oggi ha il profumo di questa porosità, di un luogo dove avversione e attrazione sono ancora indistinguibili, divenendo una componente dell’aria stessa. Fortemente legato alla propria terra, alla quale dedica buona parte dei suoi lavori, Svevo pur sentendosi uno straniero ed un esule nella propria patria decide di non voltarle le spalle, rimanendo nella sua città natale, costantemente seguito da un senso di estraneità che lo spinge verso un modo diverso di vivere la propria identità culturale. In un frammento del suo trattato sulla pace Svevo si scaglia principalmente contro l’idea di confine, un’astrazione che racchiude e divide i popoli invece di unirli: “già il fatto della frontiera come è intesa oggidì è una premessa per la guerra”. Quasi un precursore dell’apertura delle frontiere dell’unione europea, avvenuta all’incirca settanta anni dopo la sua morte, Svevo giudicava le frontiere tra le varie nazioni come delle limitazioni a “libero fluire della vita”.

Trieste, del resto, non è una città come le altre. Non solo per il suo status di città di confine, di culla di rivoltosi, di luogo di confine. Ma anche perché è al contempo e a tutti gli effetti la zona più calda di opposizione antiaustriaca. Una città multietnica e multiculturale dove, come ricorda anche Umberto Saba, si vive fortemente la pesantezza di essere ai margini di un impero farraginoso, che soffoca ogni slancio creativo. Come anche Gorizia e Capodistria.

Un sentimento che viene avvertito anche da James Joyce quando giunge a Trieste e fatica ad abituarsi al nuovo ambiente. Tuttavia, a differenza di Svevo, lo scrittore di Dublino affronta la sua condizione di esule e straniero fuggendo dalla propria patria mantenendone un rapporto di amore-odio, sentendosi sempre un irlandese in esilio. Ma è proprio l’affondare sempre più in profondità nella cultura e nella storia irlandese che permette a Joyce di trascendere i confini della terra natale e di avere una visione transnazionale. Non è un caso se, nella città triestina, Joyce avverte una profonda vicinanza con la sua terra natia. Trieste è un ambiente fecondo ove poter respirare un’atmosfera al di là di confini territoriali e culturali. Così, il sentirsi ai margini di un impero, in una buia periferia senza speranza, viene fortemente messo in luce in Gente di Dublino, concepito proprio a Trieste.

La narrativa di frontiera diviene in tal modo un approccio al mondo che non esclude né comprende a priori, non ha una propria ideologia, ma si consuma nel “fare” quotidiano della vita. Per questo motivo che, dolorosa, spontanea, inconsapevole, meditata che sia, la narrazione della frontiera si rivela soprattutto un incontrovertibile atto di testimonianza e di denuncia. D’altronde, se gli intellettuali di confine non fossero gli artefici di vere e proprie incursioni in regioni che altri preferirebbero accaparrarsi come proprie, limitandosi a sottostare alle norme vigenti, non staremmo qui a parlarne.

È così per Enzo Bettiza, esule dalmata, autore del romanzo autobiografico Esilio la cui narrazione del confine è figlia di una visione moderata che non si esaurisce solo in accuse o recriminazioni, ma è gravida di una prospettiva benefica, promotrice di un concetto di frontiera sinonimo di ponte e di apertura e non di ossessiva discriminazione. Tutto ciò in nome di un dialogo possibile tra italiani e slavi.

Non è da meno il sentimento della frontiera che riesce a cogliere Joseph Conrad, nato in Ucraina nella seconda metà dell’Ottocento. Lo fa nel suo capolavoro La linea d’ombra, metafora allo stesso tempo di un’esperienza personale e universale della condizione umana. Qui, la frontiera diviene un «passaggio» che rende l’essere umano consapevole della propria identità, la quale è plurima, sempre mutevole e in continua definizione. Riflessioni che ritroviamo anche in Gabriel Garcia Marquez, il quale nei suoi Cento anni di solitudine, mette in luce le tragedie quotidiane dell’America latina, ricorrendo a numerosi e inequivocabili riferimenti alla vita di confine, riuscendo però a non cadere mai nella cronaca. Anche se, prima di Marquez, è Joao Guimaraes Rosa, nato i primi anni del Novecento, ad essere ricordato come il grande narratore della frontiera brasiliana e latinoamericana, in cui la natura governa sovrana e decide la vita e la morte delle persone.

Dai confini dell’epoca romana alla Grande Muraglia, passando per la Cortina di Ferro e l’abbattimento delle frontiere interne all’Europa con Schengen, tanti sono dunque gli autori, più o meno noti, che hanno ripercorso la storia dell’uomo, assecondando un forte interesse per ciò che sta al di là del loro sguardo che non sempre è fine a sé stesso, ma che spesso permette a chi vi si abbandona di vivere lo spazio esterno nel profondo, fino ad osservare l’interno dall’esterno, assumendo così, anche solo per un attimo, l’altro punto di vista e trasformando ciò che è familiare in ciò che è diventato estraneo.

Un’esperienza, quella del confine, vissuta anche sul campo di battaglia, dove è la trincea a trasformarsi in frontiera in virtù della drammaticamente esperienza che permette di vivere. Zona liminare, ostacolo reale, limite concreto, la trincea è un luogo fisico che separa ma allo stesso tempo favorisce (o impone) il contatto. A sperimentare questa condizione di drammatica costrizione al di qua di un rigido confine fisico, è Giuseppe Ungaretti, che ha vissuto in prima persona l’esperienza fisica della zona liminare, arruolandosi come volontario e partendo per il fronte. Ma, nell’esperienza del poeta, la dimensione di confine, da intendersi come spazio fisico e concreto, e da identificarsi con la trincea, si trasforma in ponte, permettendogli di passare oltre, nello schieramento nemico, nel paesaggio carsico circostante, nella natura tutta ed ancora più in profondità, verso l’essenza stessa della realtà: “quel porto sepolto nascosto dentro di noi e negli abissi dell’esistenza umana”. Così, con Ungaretti il confine è destinato a poco a poco a perdere la sua funzione di limite, per assumere quella di tramite per compiere un processo di identificazione con l’Altro, sia nemico che compagno.

Anche per lo scrittore Claudio Magris, triestino di nascita, il confine costituisce un valore finché può essere oltrepassato: superarlo, vuol dire arricchire la propria identità. Così, per Magris, la frontiera diviene un modo di vivere o, meglio ancora un modo di sentire, nella consapevolezza che vivere il confine significhi prima di tutto poter guardare ogni questione da diversi punti di vista e non essere limitati dalla propria e ristretta prospettiva individuale.

Ecco, dunque, lo spazio di confine divenire lo scenario maggiormente preposto a catalizzare l’utopia, la speranza, l’illusione, ma anche la disperazione, di chi nell’emigrazione– soprattutto clandestina – vede un possibile riscatto per la propria vita. Tutto questo accade perché il confine apre le porte a tre “spazi”, quello dell’identità, che potremmo chiamare interno, quello dell’alterità, che potremmo chiamare esterno, e quello dei rapporti tra il primo e il secondo ovvero il vero e proprio spazio di confine. Tre spazi dimensionali, ma anche tre punti d’osservazione destinati ad innestarsi nel tempo, diluiti nelle memorie di tutti.