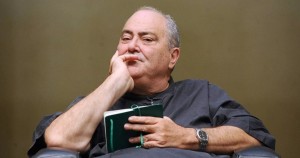

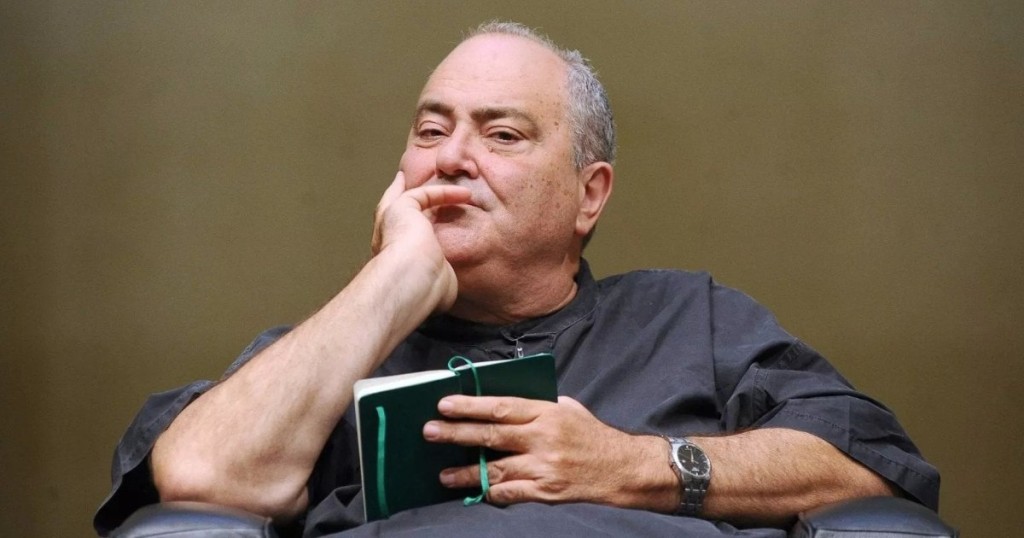

Roberto Cornelli è professore ordinario di Criminologia e Direttore del Centro di Criminologia e Politiche Pubbliche dell’Università di Milano. Si occupa di politiche di sicurezza urbana, è co-autore, con Adolfo Ceretti, di un saggio pubblicato da Feltrinelli dal titolo «Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica» e ha scritto «La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza» (Giappichelli editore), in cui affronta in modo interdisciplinare i principali nodi teorici – di estrema attualità rispetto ai recenti fatti di cronaca sull’uso del taser – sul rapporto tra l’agire di polizia e il tema della violenza.

Professor Cornelli, due morti in quarantotto ore dopo l’uso del taser, a Genova e a Olbia. Eppure il ministro Piantedosi ha definito il taser «uno strumento imprescindibile». Non rischiamo di giustificare uno strumento potenzialmente letale con un argomento retorico? Qual è la sua opinione?

«Io penso che nessuno strumento sia imprescindibile in astratto. Bisogna capire, anche nel caso specifico del taser, quale uso viene fatto, con quali modalità, attraverso quali procedure e soprattutto valutare se è efficace nel suo utilizzo. Il taser dovrebbe essere un sostitutivo più leggero delle armi da fuoco e in tal senso spesso viene definito un dispositivo non letale. Ma in realtà come stiamo vedendo il taser è uno strumento che ha un potenziale di letalità, certo inferiore alle armi da fuoco, ma non è uno strumento non letale, di per sé. Per questo la dichiarazione del ministro lascia un po’ basito uno studioso di questi temi. Di fronte a due casi di cronaca del genere, su cui certo lavorerà la magistratura, perché non sappiamo quale sia il nesso di casualità con l’uso del taser, mi sarei comunque aspettato che un ministro dell’Interno agisse con cautela, con precauzione, magari prospettando la necessità di una nuova analisi, un nuovo monitoraggio su come viene utilizzato il taser, se le linee guida sono appropriate o meno, insomma un’azione politico-amministrativa che metta il taser sotto una lente di ingrandimento, per capire se l’utilizzo che viene fatto è in linea con quello che ci si aspetta dia come risultato».

A questo proposito i protocolli d’uso parlano di «scariche di massimo cinque secondi» e di ricorso solo come «extrema ratio». Ma immaginiamo una situazione critica, concitata, magari una colluttazione: chi misura il tempo? chi stabilisce se davvero non ci sia alternativa? Non siamo davanti a regole scritte per rassicurare l’opinione pubblica, ma inapplicabili nella realtà?

«Intanto, di fronte a una colluttazione il taser è uno strumento inappropriato, perché se siamo già a livello di contatto fisico con una persona diventa difficile per un poliziotto tirar fuori un’arma come il taser. La verità è che c’è molta confusione sull’uso di questo strumento, che si sta proponendo come la panacea di tutti i mali. Si pensa che sia l’arma perfetta per immobilizzare una persona e nello stesso tempo senza procurare alcun danno a quella persona. In realtà il taser è uno strumento che può creare un danno alle persone, non solo letale, ma anche un danno fisico permanente. In Inghilterra ad esempio si discute molto sul rischio di cecità che può provocare un uso non corretto del taser. Quindi si sta cercando di proporre uno strumento come se fosse perfetto, quando invece ha i suoi limiti e i suoi rischi. Certo, può avere delle potenzialità, ma devono essere ben definite. Faccio un esempio molto semplice: di fronte a un soggetto che è alterato psichicamente o da sostanze, l’uso del taser può avere un rischio maggiore per la letalità o creare più tensione e maggiore alterazione, perché non c’è una lucidità di base nel soggetto per comprendere quello che sta accadendo. Il rischio, dunque, è che il taser diventi uno strumento usato per evitare di mettere in campo invece tutta una serie di tecniche di de-escalation non violente, e che rappresentano il pane quotidiano del rapporto tra poliziotti e situazioni critiche, gestite nella maggior parte con l’uso della parola, con le tecniche di contenimento passivo. Se il taser diventa un’alternativa a tutto ciò, come stiamo vedendo nei recenti casi, e diventa una via semplice per contenere un soggetto, allora non facciamo che aumentare l’aggressività e la criticità di certe situazioni, mentre quel soggetto può essere contenuto anche con altre tecniche che non prevedono l’uso di quest’arma. Un’arma che è, ricordiamolo ancora una volta, potenzialmente letale, come ormai viene definito anche nella letteratura internazionale».

In effetti in molti casi il taser non viene usato contro rapinatori o terroristi, ma contro persone fragili: malati psichici, ubriachi, tossicodipendenti, senza dimora. Non è il segno che più che un deterrente al crimine diventa uno strumento di controllo sociale, che colpisce i margini della società?

«Non è quello che il taser dovrebbe fare. Il problema di fondo è che noi non sappiamo esattamente quando e come viene utilizzato, e quante volte per certe categorie di persone. Non abbiamo un’analisi indipendente rispetto all’uso del taser. Per questo dire che è uno strumento indispensabile non significa nulla. Può essere invece benissimo sostituito da tecniche di contenimento passiva, non invasive, soprattutto sui soggetti che hanno un’alterazione evidente. Un ministro in una situazione del genere potrebbe dire: fermiamoci un attimo, rifacciamo una sperimentazione, rifacciamo un monitoraggio affidato a organismi indipendenti, come le università, per valutare che cosa sta succedendo nell’uso del taser, tanto nelle forze di polizia nazionali che in quelle locali, e proviamo a ragionare sull’effettiva utilità di questo strumento. Perché se davvero esce dagli argini del suo specifico ed entra in un campo che è il semplice contenimento di soggetti disturbanti, diventa davvero pericoloso».

L’esperienza internazionale, da questo punto di vista, è eloquente: negli Stati Uniti Amnesty International e altre associazioni hanno documentato centinaia di morti, in Gran Bretagna e in Francia si sono sollevate polemiche analoghe.

«Effettivamente laddove viene utilizzato in una società civile che monitora la situazione il taser ha sempre creato grandi problemi e grandi criticità. Negli Stati Uniti emergono due questioni in maniera evidente: da una parte il taser è riuscito a sostituire l’uso della armi da fuoco in molti casi, e vengono enumerati alcuni di questi casi in cui effettivamente l’arma ha risparmiato un’uccisione; ma dall’altra parte i dati che emergono sulle morti in operazioni di polizia non hanno avuto un grande effetto rispetto all’utilizzo del taser. Anzi le morti sono perfino un po’ aumentate rispetto a prima dell’introduzione di questo strumento. Quindi possiamo dire, almeno nel caso degli Stati Uniti, che l’equipaggiamento della polizia è aumentato, ma non ha determinato un minore numero di morti».

Secondo lei in Italia si potrebbero introdurre garanzie aggiuntive, come la presenza obbligatoria di defibrillatori o una formazione sanitaria degli agenti?

«Questo è un punto su cui si dovrebbe insistere moltissimo. Una volta definiti l’ambito e i protocolli di uso, ciò che bisognerebbe fare non è semplicemente una formazione tecnica all’uso dello strumento, ma anche una formazione alle tecniche di approccio con categorie di soggetti di diverso tipo, e dunque una formazione maggiore dal punto di vista socio-sanitario. È un lavoro molto concreto da fare: il poliziotto che si trova di fronte a una situazione critica deve avere in mente un ventaglio di possibilità di azione o di omissione anche, perché una scelta può essere anche quella di non agire nell’attesa che arrivi il personale sanitario. Nel caso Aldrovandi, ad esempio, è stato sottolineato dalla corte di appello che i poliziotti di fronte a una persona in stato di evidente alterazione avrebbero dovuto chiamare subito il personale sanitario e operare con azioni di contenimento passivo per evitare un’escalation della tensione. Questo ventaglio di possibilità – dalla meno invadente alla più invasiva – viene dato solo dalla formazione e anche dalla capacità di leggere da un punto di vista socio-sanitario la situazione che si ha di fronte. Questo tipo di formazione ancora manca e invece sarebbe necessario se vogliamo che davvero il taser sia una extrema ratio, esattamente come deve esserlo l’uso della pistola. Ed è un problema di cui gli stessi poliziotti e i sindacati di polizia dovrebbero farsi carico nel loro interesse».

Considerate tutte queste criticità e carenze, in che misura l’uso del taser può cambiare la concezione stessa di “ordine pubblico”?

«Certamente può cambiarla, perché nel momento in cui si inserisce uno strumento che non ha una chiarezza di utilizzo, l’ordine pubblico viene considerato non più l’esito di una mediazione tra l’autorità e i cittadini, ma viene visto in prima battuta come un elemento di coercizione dell’autorità sui cittadini. Questo è il passaggio più delicato che riguarda le politiche di sicurezza di oggi, laddove l’ordine pubblico è visto come qualcosa che viene imposto dall’alto, quando invece ha a che fare con una continua mediazione tra libertà, diritti ed esigenze di sicurezza. Se perdiamo questo equilibrio, che è sempre dinamico, e irrigidiamo i confini, finiamo col pensare che sia solo l’autorità a doverci dire cosa si può fare e cosa no».

In ultima analisi: si può dire che il taser usato in questo modo distorto sia incompatibile con una democrazia liberale?

«Se non ha una sua definizione e una sua chiarezza, questo strumento diventa una modalità attraverso cui l’autorità esercita un potere incondizionato. Visto che i protocolli ci sono, non possiamo affermare che l’uso del taser sia incompatibile con una democrazia liberale, il problema è lavorare sui protocolli e sulla formazione per definire i limiti del suo utilizzo, anche al punto da arrivare a dire che in tutta una serie di situazione il taser non può essere utilizzato. Una democrazia liberale richiede che ci sia sempre una maggiore definizione degli strumenti di uso della forza che la polizia ha a disposizione, e meno rendiamo chiaro l’uso di questi strumenti più ci prestiamo a deviazioni da quello che è il democratico rapporto tra uso della forza e libertà dei cittadini. Dunque direi che il punto è questo: il taser è uno degli strumenti con cui le polizie esercitano la forza coercitiva e come tutti gli strumenti di uso della forza deve essere soggetto a limiti fissati nelle democrazie liberali di necessità e proporzionalità. Bisogna fissare questi limiti e formare i poliziotti a riconoscerli».