La presidente von der Leyen presenta il progetto per il prossimo bilancio settennale dell’Unione, il processo di approvazione durerà due anni

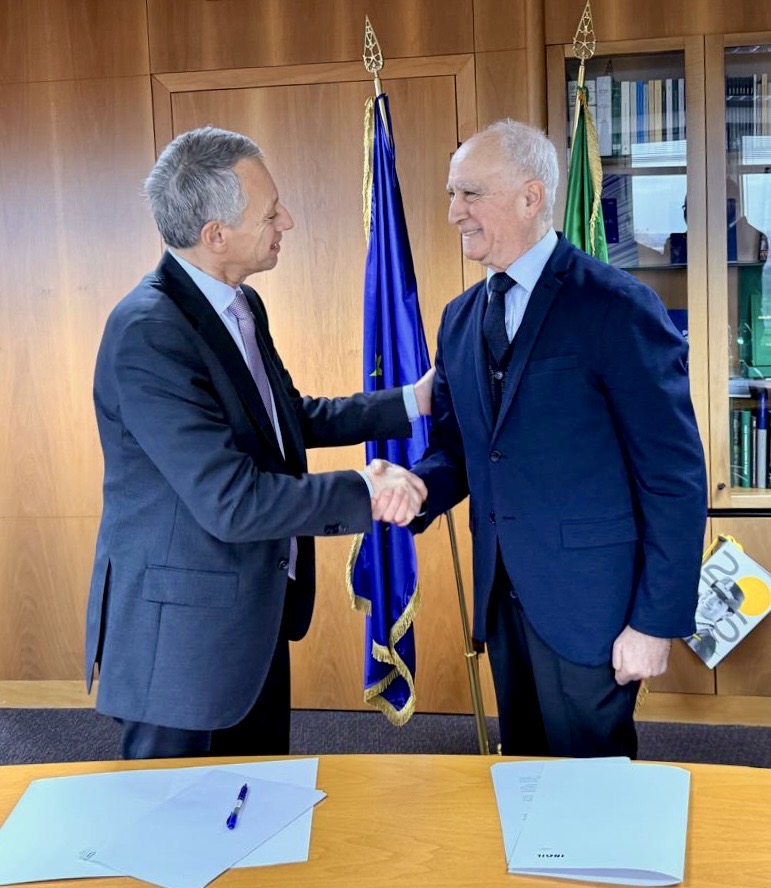

Quello di oggi sarà un giorno importante per l’Europa. Ursula von der Leyen svelerà il suo progetto per il prossimo bilancio settennale dell’Ue presentando i numeri del nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) che fissa risorse e strumenti per le singole politiche e le modalità di finanziamento. Sarà l’occasione per riaprire il dibattito sul rapporto sulla competitività dell’Unione redatto da Mario Draghi, ex capo della Bce ed ex presidente del consiglio italiano: presentato con grandi rulli di tamburi, è rimasto chiuso nel cassetto.

Ancora una volta c’è il rischio che l’Europa produca grandi idee cui non segue poi la messa a terra. Come ha detto proprio Draghi, «siamo arrivati al punto in cui, senza agire, saremo costretti a compromettere il nostro benessere, il nostro ambiente o la nostra libertà». Infatti, la posta in gioco è ancora più alta rispetto a un anno fa. Alla guerra con la Russia di Vladimir Putin, all’intensificarsi della concorrenza cinese, al cambiamento climatico, alle migrazioni internazionali e all’ascesa dell’estrema destra euroscettica si sono aggiunti la guerra commerciale con gli Usa di Donald Trump e l’estensione del conflitto in Medio Oriente.

LEGGI Dazi, trattare o resistere? Tattiche e strategie di un’Europa al bivio

Le ambizioni di Ursula per un ammodernamento

Di fronte a questo scenario fortemente instabile Ursula von der Leyen promuove idee ambiziose per modernizzare il bilancio dell’Ue: tra queste la possibilità di accorpare i fondi per l’agricoltura e quelli per la coesione in un assegno unico nazionale da versare sulla base di riforme e investimenti e da gestire come i piani nazionali di ripresa e resilienza del Next Generation EU. La Commissione progettava inoltre di creare un fondo europeo per la competitività con una capacità di investimento a sostegno di settori e tecnologie strategici critici.

Ma le resistenze sono forti: governi nazionali, gruppi dell’europarlamento, lobby di settore sono pronti allo scontro per tutelare interessi acquisiti, specie nell’ambito della coesione e dell’agricoltura. Come se non bastasse, la presidente della Commissione è criticata pure per i motivi opposti: la mancanza di ambizione nella definizione di nuovi strumenti di debito comune.

In passato, von der Leyen ha ammesso che «il 90% del bilancio è pre-allocato fin dall’inizio», dunque la Commissione lavora «con un bilancio concepito per gli anni 2019 e 2020. Un mondo diverso».

Viceversa, il Quadro finanziario pluriennale dovrebbe «agire come una forza d’intervento d’emergenza. Il prossimo bilancio deve produrre risultati laddove è necessario: rapidamente, efficientemente e con impatto».

Tuttavia, l’attuale Qfp attribuisce più del 65 per cento delle risorse all’agricoltura e alla coesione, soltanto il 5 per cento è destinato all’amministrazione, mentre il NGEU è rimasto uno strumento di debito “una tantum” e irripetibile. Complessivamente, l’attuale bilancio di base dell’Ue ammonta a circa 1,2 trilioni di euro, pari a circa l’1% del Pil totale dell’Unione, una cifra trascurabile se rapportata al 48% del bilancio della Germania, al 57% del bilancio della Francia o al 40% del bilancio federale statunitense.

Draghi: «Almeno 800 mld l’anno o investimenti inefficaci»

Parliamo in sostanza di poco più di mille miliardi di euro per sette anni: risorse estremamente limitate. È proprio questo il motivo per cui Mario Draghi sostiene da tempo che gli investimenti del settore pubblico dell’Ue sono inadeguati per affrontare le sfide incombenti. Nel rapporto sulla competitività, Draghi indica in 800 miliardi l’anno la cifra minima affinché gli investimenti europei abbiano un senso. Von der Leyen ha riconosciuto la necessità di nuove “fonti di finanziamento” dell’Ue, ma ha sempre rifiutato di creare il nuovo strumento di debito raccomandato da Draghi.

E quando von der Leyen parla di “risorse proprie” dell’Ue parla in sostanza di tasse che sono impopolari in genere, figuriamoci se finiscono nelle casse delle istituzioni di Bruxelles. In un paper diffuso la settimana scorsa, il Bruegel, prestigioso think tank economico indipendente con sede a Bruxelles, suggerisce di orientare il bilancio dell’Ue verso i beni pubblici europei.

Le proposte più innovative riguardano il cambiamento nella composizione delle entrate, con il passaggio «dai contributi degli Stati membri basati sul reddito nazionale a entrate collegate a competenze o obiettivi politici comuni dell’Ue, in settori come il commercio, il clima e la difesa» e il richiamo al Recovery and Resilience Facility, lo strumento temporaneo istituito nell’ambito del Next Generation EU, per garantire la qualità della spesa europea. In ogni caso, la presentazione di oggi del nuovo Qfp è solo l’inizio di un lungo processo che potrebbe durare due anni.

Per l’adozione del testo servirà l’unanimità dei Capi di stato e di governo e il consenso della maggioranza dei membri del Parlamento europeo. Al termine sono previste le ratifiche dei parlamenti nazionali.

La data ultima per la chiusura del processo è luglio 2027. Il nuovo Qfp sarà finalmente adottato dal primo gennaio 2028.