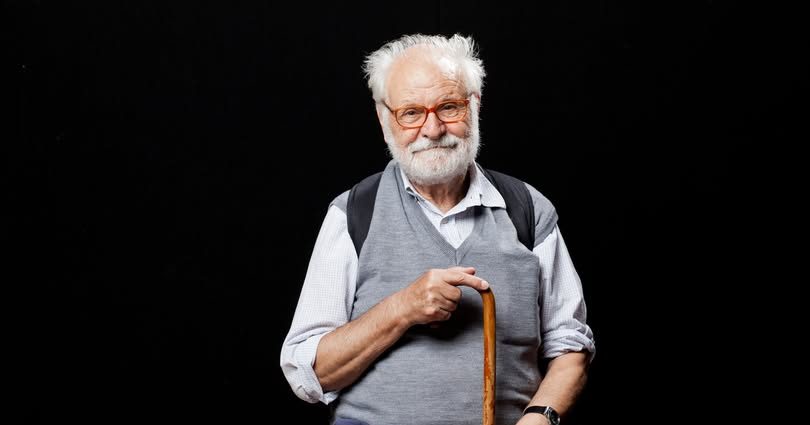

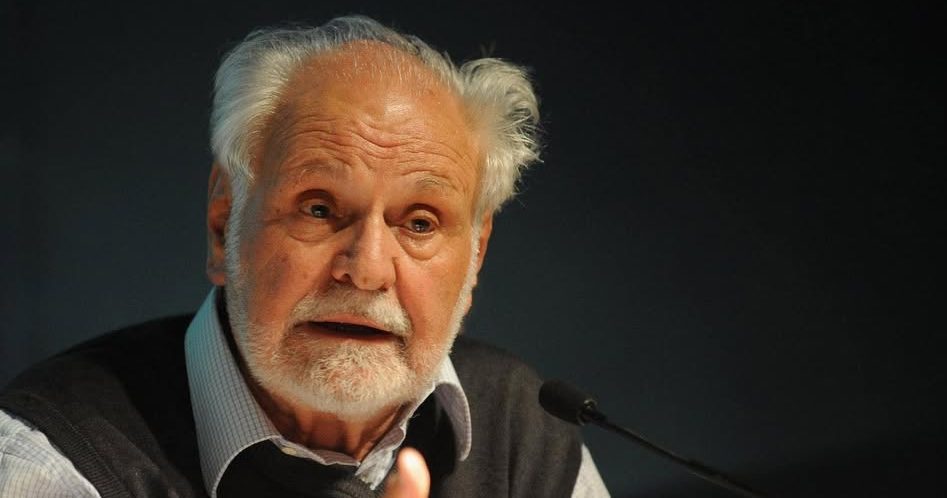

Aveva 88 anni, è stato una figura unica nel secondo Novecento. Bellocchio: «Se n’è andato povero. Lavorando fino all’ultimo»

Aveva 88 anni. Nato a Gubbio il 15 aprile 1937, Goffredo Fofi è morto all’Ospedale Cavalieri di Malta a Roma, dove era ricoverato dal 25 giugno scorso, a seguito della frattura di un femore.

Figura unica e originale nel panorama culturale del secondo Novecento, fin da giovane scelse di impegnarsi nel sociale: a diciott’anni si trasferì a Palermo per affiancare Danilo Dolci nelle sue lotte gandhiane per il riscatto dei disoccupati. Negli anni Sessanta visse a Parigi e collaborò con la rivista Positif. Tornato in Italia, fu tra i fondatori dei Quaderni piacentini, insieme a Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi.

Saggista, giornalista e critico militante, Fofi ha diretto numerose riviste — da Ombre Rosse a Lo Straniero, fino a Gli Asini, che ha guidato fino agli ultimi anni — contribuendo in modo decisivo al dibattito culturale italiano. Collaborò con molte testate giornalistiche tra cui Avvenire, Il Manifesto, L’Unità, Il Sole 24 Ore.

Tra le sue opere più importanti, oltre ai saggi su Totò, Sordi, Brando, Monicelli e James Dean, si ricordano: L’immigrazione meridionale a Torino (1964), Salvare gli innocenti, Elogio della disobbedienza civile, Il cinema del no, Volare alto volare basso, Non mangio niente che abbia gli occhi, fino al recente Quante storie (2024).

Pasolini lo volle in “Uccellacci e uccellini” e fu proprio Fofi, insieme a Franca Faldini, a restituire dignità critica alla figura di Totò, fino ad allora snobbata dagli ambienti culturali. Il loro saggio del 1968, Totò. L’uomo e la maschera, è diventato un testo di riferimento, costantemente aggiornato.

Instancabile animatore culturale, Fofi ha contribuito a far emergere e valorizzare scrittori come Stefano Benni, Alessandro Baricco, Sergio Atzeni, Maurizio Maggiani, Raul Montanari, Roberto Saviano. Ha vissuto la cultura come militanza civile, ponendosi sempre dalla parte degli ultimi, con uno stile radicale e inconfondibile.

Negli anni Settanta fu tra gli animatori della Mensa dei bambini proletari a Napoli, partecipò al dibattito sul meridionalismo e fondò la rivista Dove sta Zazà. La sua militanza non fu mai partitica, ma visse nei libri, nelle riviste, nelle scuole, nelle strade.

Singolare anche il suo modo di finanziare progetti culturali: nel 1968 sostenne la pubblicazione dell’edizione integrale degli scritti di Amadeo Bordiga proponendo alla casa editrice Forum Editoriale un romanzo erotico, Emmanuelle, poi diventato un cult. Fu lui a curarne la traduzione e a pubblicarlo in Italia, in un’edizione inizialmente sequestrata dalla magistratura.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli lo ha definito “una figura che ha inciso come pochi sul dibattito culturale italiano, capace di reinterpretare la cultura popolare come cultura alta e di aprire nuovi percorsi intellettuali”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato: “Voce lucida, radicale e controcorrente. Amico di Napoli, fu decisivo nel restituire grandezza a Totò. Una guida rara, che ci mancherà immensamente”. Il regista Marco Bellocchio ha scritto: “Critico geniale, a volte esagerato ma capace di cambiare idea. È morto povero, rifiutando la legge Bacchelli, e lavorando fino all’ultimo. Una rarità”. Anche Nicola La Gioia voluto ricordare il maestro:

Con Goffredo Fofi se ne va un maestro, un intellettuale schierato, una guida capace di raccogliere idee, talenti, energie. Un uomo libero, che ha sempre scelto da che parte stare. Le sue orme nella cultura italiana restano indelebili. Che l’oblio non le ricopra. Mai.