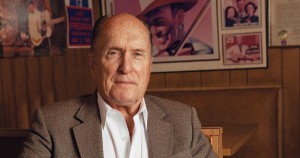

Nell’est del Paese le milizie si scatenano contro la popolazione civile di al-Fashir, nella regione del Darfur

Da più di due anni è in corso una terribile guerra civile in Sudan, un conflitto spesso ignorato da media e commentatori, eppure caratterizzata da un livello di brutalità inaudita nel mondo contemporaneo, seconda solo alle nefandezze compiute dal fu “Stato Islamico”. La guerra, iniziata nell’aprile del 2023, vede contrapposte le Forze Armate Sudanesi (Saf), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, alle Forze di Supporto Rapido (Rsf), capeggiate dal signore della guerra (ed ex generale) Mohamed Hamdan Degalo, detto Hemedti.

Nei giorni scorsi il conflitto ha visto un tragico rivolgimento con la cattura della città di al-Fashir, in Darfur, da parte delle Rsf di Hemdti, cui hanno fatto seguito giorni di massacri indiscriminati nei confronti dei civili intrappolati nella città. Proprio a causa dell’efferatezza dei crimini commessi dalle Rsf, ieri si è svolta una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la gravitò spaventosa delle azioni commesse, fra cui lo sterminio di tutti i pazienti ricoverati nell’ospedale della città, è riuscita perfino a mettere d’accordo i Paesi occidentali e la Cina.

Il rappresentante britannico ha condannato senza mezzi termini le violenze delle Forze di Supporto Rapido, affermando che «il mondo riterrà la leadership delle Rsf responsabile dei crimini commessi dalle sue forze», l’ambasciatore cinese gli ha fatto eco, condannando «fermamente le atrocità commesse dalla Rsf, chiedendo che la milizia cessi immediatamente tutti i suoi atti violenti e si astenga dal superare la linea rossa del diritto internazionale umanitario». Appelli che sicuramente cadranno nel vuoto, la guerra scoppiata nell’aprile 2023 è infatti l’epilogo di una rivalità strutturale tra i due leader.

Le Rsf

Le Rsf non sono un esercito tradizionale, bensì l’evoluzione delle milizie Janjaweed, responsabili delle atrocità commesse in Darfur a partire dal 2003. L’ex presidente Omar al-Bashir istituzionalizzò le Rsf nel 2013, trasformandole in una forza paramilitare per combattere le ribellioni e, soprattutto, per bilanciare il potere delle Saf. Dopo la caduta di al-Bashir nel 2019, al-Burhan e Hemedti si trovarono a capo del Consiglio Sovrano, l’organo di transizione.

Il colpo di stato del 2021, che pose fine al governo civile, fu un’azione congiunta. Tuttavia, la crescente tensione sulla riforma del settore della sicurezza, che avrebbe dovuto integrare le Rsf nelle Saf e quindi porre fine all’autonomia economica e militare di Hemedti, ha innescato il conflitto. Un ruolo non indifferente è giocato dall’oro. Le Rsf, attraverso la compagnia Al Gunade, hanno progressivamente preso il controllo della maggior parte delle miniere d’oro artigianali e del contrabbando, trasformando Hemedti in uno degli uomini più ricchi del Sudan. L’oro, facilmente trasportabile e di alto valore, è diventato la linfa vitale per finanziare la milizia, bypassando il controllo statale.

Inizialmente, le Rsf hanno sorpreso le Saf con la loro rapidità e la capacità di combattere in ambiente urbano, occupando gran parte della capitale, Khartoum, e le aree centrali del Paese. Tuttavia, nel corso del 2024, le sorti del conflitto hanno subito un significativo ribaltamento a favore delle Saf, che sono riuscite a riconquistare progressivamente il controllo della capitale. Oggi, la mappa del conflitto vede le Saf saldamente in controllo della capitale, della zona centrale del Paese e della strategica città di Port Sudan, sul Mar Rosso, dove ha sede il governo. Le Rsf, al contrario, sono tornate a trincerarsi nelle loro basi storiche in Darfur. Il principale sponsor delle Rsf sono gli Emirati Arabi Uniti (Eau).

Il coinvolgimento delle potenze esterne

Abu Dhabi, pur negando ufficialmente, è accusata di fornire alle Rsf un flusso costante di armi, munizioni e droni, spesso mascherati da aiuti umanitari e transitati attraverso i Paesi vicini come il Ciad o il Sud Sudan. L’obiettivo è ottenere un accesso privilegiato al lucroso commercio dell’oro. Gli Eau sono infatti il principale hub globale per l’oro sudanese, gran parte del quale viene contrabbandato e gestito dalle reti di Hemedti. In risposta al supporto emiratino per le Rsf, il generale al-Burhan ha cercato e ottenuto un sostegno cruciale da attori con interessi contrapposti, in particolare Russia e Iran.

La Russia, attraverso l’ex Gruppo Wagner (ora parte del Africa Corps), è da anni profondamente coinvolta nell’industria dell’oro sudanese, spesso lavorando in parallelo con le reti di Hemedti. Tuttavia, con l’inizio della guerra, Mosca ha spostato il suo supporto verso le Saf di al-Burhan. Il principale obiettivo russo è di natura strategica: la creazione di una base navale a Port Sudan, sul Mar Rosso, un obiettivo che Mosca persegue dal 2017. In cambio, la Russia fornisce alle Saf armamenti e supporto tecnico. Anche l’Iran è tornato in gioco. Dopo la rottura diplomatica nel 2016, Khartoum e Teheran hanno ristabilito i rapporti diplomatici nel luglio 2024.

Questo riavvicinamento ha coinciso con un aumento delle forniture militari iraniane alle Saf, in particolare droni di fabbricazione iraniana (come i Mohajer-6), che hanno giocato un ruolo chiave nel ribaltamento militare a Khartoum. Per Teheran, l’opportunità è, come nel caso russo, l’accesso a Port Sudan e la presenza sul Mar Rosso, che offrirebbe un controllo maggiore su questa arteria vitale e un collegamento logistico con i suoi alleati regionali, gli Houthi nello Yemen. In questo complesso puzzle di ingerenze straniere, dove l’oro, i porti e la sicurezza alimentare sono le vere valute di scambio, gli unici a soffrire sono i civili. La brutalità del conflitto, la frammentazione del controllo territoriale e l’attiva partecipazione di potenze regionali e globali hanno spinto il Sudan e la sua popolazione sull’orlo del collasso.