La distruzione della fiducia reciproca alimenta il sospetto che la tregua possa essere sfruttata per colpire di nuovo

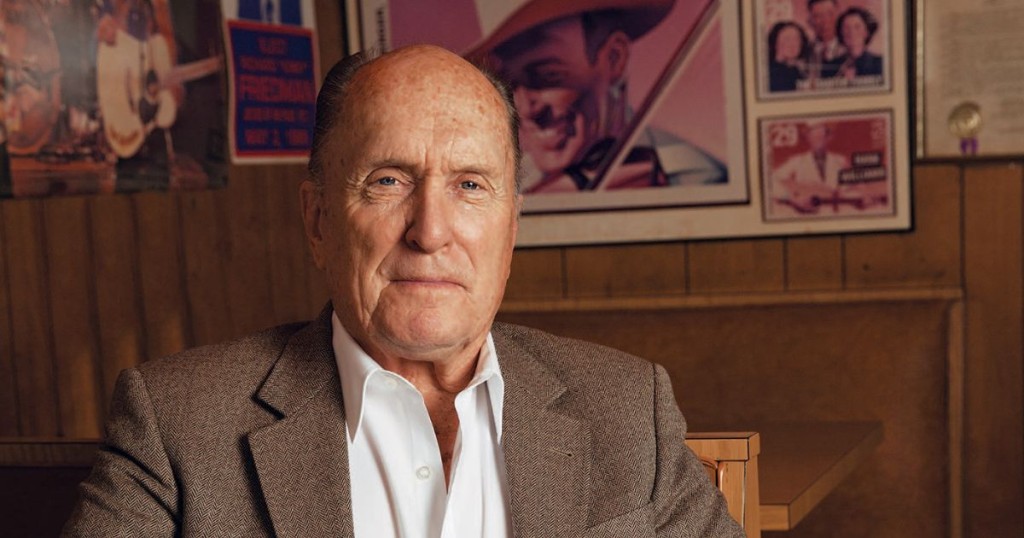

Sarà pace o non pace? Mentre il mondo attende la risposta di Hamas al piano di pace concordato dal presidente americano Donald Trump e dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e presentato durante la visita di quest’ultimo alla Casa Bianca lunedì scorso, crescono i dubbi sulla riuscita del piano.

Secondo quanto riportato dall’emittente britannica Bbc, che cita fonti interne al movimento palestinese, Hamas si starebbe orientando verso una risposta negativa. In particolare, il gruppo paramilitare contesterebbe alcuni punti chiave della proposta israelo-americana: l’obbligo per Hamas stesso di accettare il disarmo dei propri membri da parte delle forze armate israeliane e la possibilità, per queste ultime, di rimanere nel territorio della Striscia. Queste due condizioni sarebbero state imposte da Netanyahu come pre-requisito per la sua accettazione del Piano Trump, ma non erano contenute nel documento originale, negoziato da Washington assieme ai Paesi arabi (a loro impegnati dietro le quinte in consultazioni discrete con i rappresentanti di Hamas).

Da cui le obiezioni del movimento armato palestinese e le richieste di modifiche che, verosimilmente, potrebbero nelle prossime ore far naufragare la proposta del tycoon (già accusata, sui media vicini ai combattenti di Gaza, di essere troppo schiacciata sulle posizioni israeliane e di chiedere, in buona sostanza, una resa quasi incondizionata della resistenza palestinese).

LEGGI Bibi accetta l’accordo di Trump, ma ora la maggioranza è a rischio

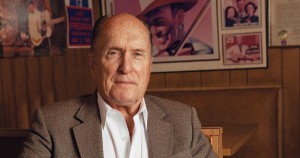

Ma i dubbi espressi da Hamas nascondono in realtà un problema concreto che grava sulle prospettive di negoziato molto di più delle singole obiezioni, ovverosia l’intrinseca fragilità dell’intero processo di pace. Quando si parla di pace in Terrasanta, un’immagine salta subito in mente: Yasser Arafat, capo dell’Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina), e Yitzhak Rabin, ex generale e allora premier in carica di Israele, si stringono la mano sul prato della Casa Bianca, con il presidente Bill Clinton in mezzo nel ruolo di mediatore.

LEGGI Piano Trump, sì dai Paesi arabi. Ma Hamas ancora non si esprime

Era la foto-immagine degli Accordi di Oslo, che nel 1994 rappresentò la più importante occasione per una soluzione pacifica del conflitto arabo-israeliano. Uno spiraglio offerto non da uomini di pace ma da veterani di guerra che seppero riconoscersi e offrirsi reciproco rispetto (si dice che Arafat, considerato per anni un famigerato terrorista internazionale, stringendo la mano a Rabin, a sua volta accusato di crimini di guerra, abbia affermato di sperare che quella stretta potesse lavare il sangue che entrambi portavano sulle mani). Il fallimento di quella prospettiva ha aperto, negli anni successivi, il baratro in cui la regione è oggi precipitata, nel colpevole silenzio della comunità internazionale.

Un’amnesia collettiva che ha permesso tanto alle branche più radicali della galassia palestinese di sfruttare tale debacle diplomatica per assumere la guida della resistenza araba quanto a Israele di illudersi di poter coltivare la propria sicurezza attraverso la sistematica ghettizzazione e brutalizzazione dei palestinesi rinchiusi a Gaza o espulsi dalla Cisgiordania occupata.

Oggi però le promesse di pace scandite lunedì alla Casa Bianca appaiono quantomeno effimere e non solo per via del quantitativo di odio, distruzione e trauma seminato negli ultimi due anni dalle parti peggiori delle rispettive società.

Tornando infatti alle obiezioni alla proposta in discussione, in questo frangente avanzate da Hamas, ci si deve chiedere inevitabilmente su quale fiducia si pensi di poter costruire un percorso negoziale sincero. La reticenza dei combattenti palestinesi è dovuta a una considerazione piuttosto evidente: chi assicura che, una volta restituiti gli ostaggi, Israele rispetti la parola data e accetti di ritirare i propri soldati dalla Striscia, sospenda gli attacchi ai civili e riapra l’erogazione degli aiuti umanitari alla popolazione civile? Il rischio che Netanyahu, adducendo come pretesto qualche violazione della tregua, riapra le ostilità dopo aver disarmato i miliziani palestinesi di tutte le loro armi (ostaggi compresi) è concreta.

Più o meno è quanto accaduto con le precedenti proposte di cessate il fuoco (l’ultima perorata proprio da Trump lo scorso gennaio), accettate da Hamas e poi violate da Israele. Il medesimo discorso, ovviamente, vale anche per il fronte opposto: in patria i critici di Netanyahu tra le fila della destra nazionalista lo incalzano, mettendolo in guardia dalla possibilità di un nuovo 7 ottobre.

Del resto, argomentano i falchi, lo Stato ebraico aveva già concesso la pace ai gazawi (se può essere definita tale la «prigione a cielo aperto» di Gaza, come la definì a suo tempo l’Onu) e il risultato è stato il peggior attentato terroristico della storia di Israele. Si aggiunga il fatto che in mezzo tra le due parti nei panni del presidente-mediatore c’è quel Donald Trump che in pochi mesi di (secondo) mandato si è ripetutamente segnalato per i repentini cambi di linea e per aver tradito – con impudente scioltezza – la parola data su una molteplicità di argomenti tale da rendere questa piuttosto esile come garanzia.

La soluzione proposta dal tycoon dice molte cose. Mentre il magnate ha rivendicato il titolo di governatore della Gaza post-bellica, quasi a mettere il cappello sul risultato, gli Stati Uniti hanno resistito tenacemente a qualunque coinvolgimento: Washington non investirà alcun fondo né offrirà alcun soldato per la forza di pace, in altre parola non farà nessuno sforzo per trasformare il piano in realtà. Con il suo primo promotore apparentemente più desideroso di prendersi il credito della pace piuttosto che impegnato a costruirla, le chance di un epilogo felice appaiono ancora lontane.