Il caso Almasri è tornato a imbarazzare il governo. Nella serata di martedì il Tribunale del ministri ha consegnato la formale richiesta a procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano.

Una personalità degli apparati che ha vissuto da protagonista alcune delle vicende di questo Paese e che non vuole comparire per rispetto all’indagine in corso, in dialogo con l’Altravoce, ragiona di come il governo avrebbe dovuto gestire la cosa e chiama in causa dei precedenti illustri, come quello di Abdullah Öcalan, storico leader curdo e fondatore del PKK, che si trovava in Italia mentre pendeva su di lui un mandato di arresto internazionale emesso da una corte tedesca.

Nella vicenda Almasri è in gioco l’interesse nazionale, che dovrebbe essere un valore condiviso, non una leva di contrapposizione politica come invece sta venendo usato.

«Ci sono momenti in cui è necessario assumersi delle responsabilità. Quando è venuta fuori la vicenda di Almasri eravamo reduci dall’arresto in Iran di Cecilia Sala. Se noi avessimo fermato Almasri, dopo qualche ora avrebbero arrestato minimo tre italiani nelle carceri libiche. A quel punto quel caso si sarebbe trasformato in un nuovo caso Sala e noi avremmo dovuto liberare Almasri perché i libici ci costringevano a farlo. Questo nelle migliore delle ipotesi, perché c’è una massiccia presenza di italiani in Libia.»

Ci sono stati dei casi analoghi a quello di Almasri in cui l’Italia si è trovata coinvolta?

«C’è il precedente di Öcalan, che era il capo del PKK e che fu fermato a Roma alla fine del ’98. Arrivò in Italia invitato da un gruppo di parlamentari di diversi colori politici, che evidentemente non sapevano bene chi fosse. Quindi lui venne per tenere una conferenza in Parlamento sulla questione curda. Nella notte, le forze di polizia lo identificarono e siccome su di lui pendeva un mandato di arresto con l’accusa di omicidio con l’aggravante del terrorismo emesso da una corte tedesca, venne arrestato. Quando fu fermato, si era da poco firmato il trattato di Schengen, sulla base del quale Öcalan doveva essere trasferito in Germania.

Dodici ore dopo la comunicazione del fermo italiano, si riunì la corte di Karlsruhe – la corte costituzionale tedesca – e derubricò il mandato di cattura di Öcalan rendendolo valido solo per il territorio nazionale. Il mandato di arresto quindi non era più un mandato internazionale. Dopo quella sentenza, Öcalan, in Italia, era un uomo libero, al punto che chiese asilo politico al nostro Paese. Questo per far capire come ragionano gli altri Paesi: siccome la Germania aveva sul suo territorio quattro milioni di turchi e centinaia di migliaia di curdi, l’idea di processare Öcalan non li sfiorava nemmeno.»

La sentenza della corte costituzionale fu emessa come effetto di una trattativa diplomatica?

«No, fu un atto unilaterale del governo tedesco, che probabilmente chiese alla magistratura di agire per timore di ritorsioni interne. Temevano una rivolta dei curdi in Germania. Öcalan aveva un grande seguito: ad un certo punto un curdo si diede fuoco davanti all’ospedale militare del Celio dove era ricoverato mentre era in Italia.

In un Paese come la Germania l’arresto avrebbe portato a tensioni sociali fortissime. Di fronte a questo pericolo, il governo tedesco chiese alla corte di intervenire e questa intervenne immediatamente. Interesse nazionale significa questo.»

Però in Italia una cosa del genere è impensabile. È cioè impensabile che oggi il governo italiano possa esercitare una moral suasion di questo tipo sulla magistratura.

«Certo, perché in Italia la separazione dei poteri è molto più netta che altrove.»

C’è anche un altro precedente, il caso Abu Omar, rispetto a cui però fu apposto il segreto di Stato.

«Quello è un caso diverso, perché non c’era un interesse nazionale italiano diretto. Lì si trattava di partecipare a un’operazione congiunta dell’intelligence americana alla quale l’Italia non avrebbe potuto opporsi in alcun modo. L’Italia mise il segreto di Stato, che fu apposto dal governo Berlusconi, all’epoca in carica, ma confermato anche dai governi successivi. Per quella vicenda si andò a processo e i due principali imputati, l’allora direttore del Sismi Pollari e il suo capo della divisione operazioni Mancini furono condannati a dieci anni di reclusione.»

La sentenza però non fu applicata.

«Perché nel momento in cui la Corte costituzionale riconobbe la validità dell’apposizione del segreto di Stato tutte le carte che costituivano gli elementi probativi della colpevolezza furono dichiarate non utilizzabili e il processo crollò. Lì ci furono un processo e una condanna, non una semplice indagine. A un certo punto la procura si rivolse addirittura alla Corte costituzionale affermando che il segreto di Stato era illegittimo.»

Che cosa c’è di diverso nel caso Almasri?

«Cambia il fatto che in questo caso la minaccia era immediata. I cittadini italiani erano in Libia e avrebbero potuto subire ritorsioni immediate.»

Quindi c’è stato un errore di gestione da parte del governo, che avrebbe dovuto fare esplicito riferimento all’interesse nazionale invece di appellarsi a cavilli giuridici.

«Il tema è questo: il fermo e la consegna di Almasri alla corte penale internazionale avrebbero comportato un pericolo immediato verso cittadini italiani, che in quel momento erano particolarmente esposti. Oltre al fatto che tutto questo comprometteva gli interessi nazionali più concreti, nel senso che un pezzo fondamentale dell’interesse nazionale italiano si gioca in Libia. Il governo libico avrebbe ad esempio potuto usare quella vicenda per aumentare la pressione migratoria sull’Italia. Poi c’è la questione energetica. Infine, la questione relativa al terrorismo internazionale. Non dimentichiamo che tra il 2014 e il 2015 la Libia è stata una piattaforma di attacchi terroristici indirizzati verso molti Paesi europei.»

Dichiarare il segreto di Stato, in un contesto politico come quello di oggi, dominato dalla retorica populista della trasparenza, avrebbe arrecato un danno al governo in termini di consenso. Lei dice che invece l’interesse nazionale, se ben motivato e ben giustificato, può essere compreso dai cittadini. Allora è solo un problema di inettitudine della classe politica nel maneggiare queste categorie?

«Dopo l’esposizione un po’ confusa dei vari ministri, il governo è entrato nel merito del mandato di cattura.

Lì l’unica possibilità – e, a mio avviso, la più opportuna – era che il Presidente del consiglio andasse in aula e dichiarasse che l’unica ragione per cui Almasri era stato liberato era una ragione di interesse nazionale e la preoccupazione, come dicevo, era che si potessero fisicamente colpire uomini e donne italiani e gli interessi economici e strategici del nostro Paese. Adesso sarebbe troppo tardi per mettere il segreto di Stato.»

Il governo potrebbe essere tentato di farlo di fronte al rischio che Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, vada a processo, non godendo dello scudo del Parlamento.

«Mettere il segreto di Stato per proteggere il capo di gabinetto del ministro della giustizia sarebbe un po’ troppo e darebbe ai magistrati un argomento enorme nell’eventuale referendum sulla giustizia.»

La premier si è assunta le responsabilità politiche della liberazione di Almasri. Ha fatto bene?

«La Meloni ha dimostrato un senso di responsabilità apprezzabile. Lo scudo penale funzionerà e verrà negata l’autorizzazione a procedere. L’idea della maggioranza è quella di discutere l’autorizzazione a procedere quasi in contemporanea con il voto europeo sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis. Questo consentirebbe al governo di pagare un prezzo minore rispetto all’esposizione sul tema delle responsabilità. Sicuramente difenderanno la Bartolozzi, ma sollevare un polverone per lei non credo valga la pena. Tra l’altro è un magistrato in aspettativa, quindi processarla sarebbe ancora più complicato.»

Quindi l’unica cosa per lei è ribaltare la narrazione fatta fin qui.

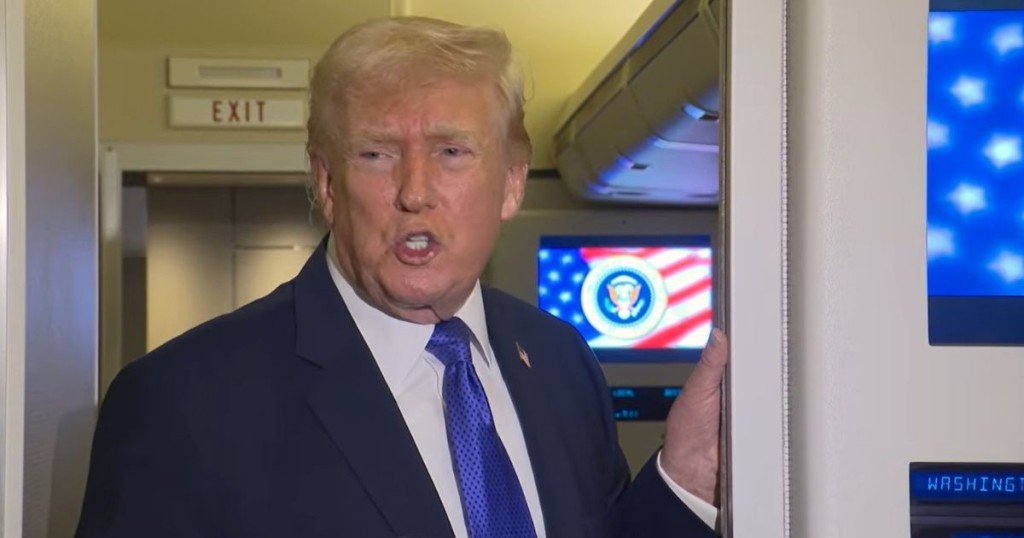

«Sì. Le faccio un esempio: come sappiamo la narrazione di Trump è tutta fondata sull’“America First”.

Ad un certo punto ha fatto un numero incredibile sulle gang sudamericane e le ha deportate in El Salvador, per dimostrare che sulla sicurezza americana non era disposto a scendere a compromessi. Quei 250 deportati venezuelani li ha scambiati con dieci americani in Venezuela, di cui uno era stato processato e condannato in contumacia per un triplice omicidio commesso in Spagna. Siccome aveva capito che perfino il primo ministro del Salvador non aveva intenzione di ospitare quei criminali nelle sue carceri, li ha scambiati con dieci americani e li ha fatti riportare in Venezuela, nonostante venissero presentati come pericolosissimi e sanguinari. Questo spiega come l’interesse nazionale abbia la meglio sulle retoriche politiche.»