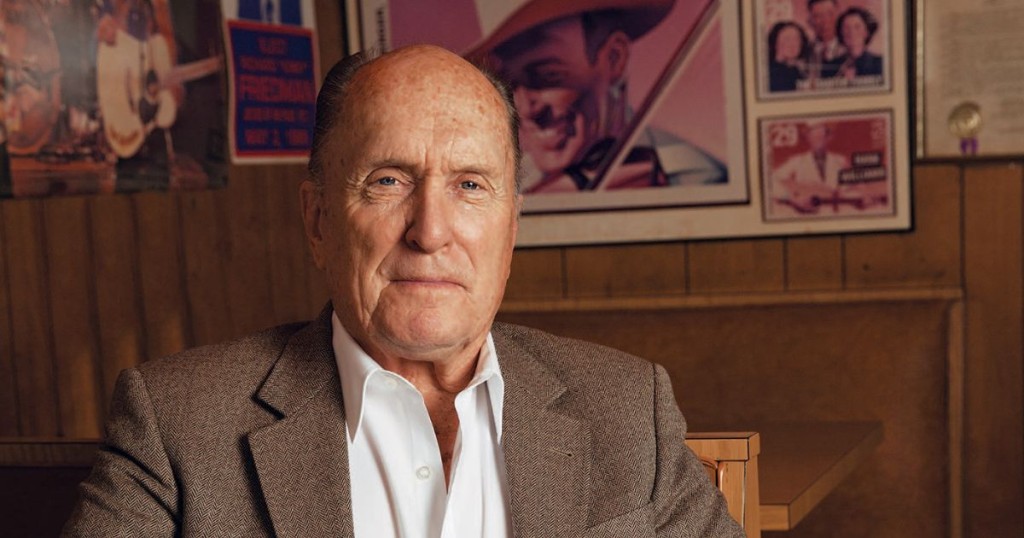

Alla sentenza della Corte Ue sui migranti è seguita l’immediata replica di Palazzo Chigi, che denuncia l’invasione di campo della giurisdizione europea in materie strettamente politiche. Per avere un quadro più chiaro della vicenda abbiamo interpellato Roberto De Vita, avvocato presso la Corte Penale Internazionale.

Avvocato, ci spiega quali sono le competenze della Corte di giustizia europea?

«Dobbiamo anzitutto distinguere gli aspetti procedurali del rapporto tra legislatore e giustizia europea dagli aspetti di merito, che riguardano la sicurezza, chi designa i Paesi sicuri e in base a quali criteri. La Corte Ue è come la Corte costituzionale dell’ordinamento dell’Ue, a cui nel corso degli anni i Paesi hanno ceduto progressivamente quote di sovranità. La Corte valuta la compatibilità tra le norme dell’ordinamento interno e gli elementi strutturali e fondativi dell’Unione, vale a dire trattati, direttive e regolamenti».

Come ha agito la Corte?

«Ha espresso un’indicazione vincolante in relazione a una richiesta interpretativa da parte di un giudice italiano. Dalla sua nascita, l’ordinamento dell’Unione vede nei giudici nazionali una doppia dimensione: da un lato sono giudici dell’ordinamento interno, dall’altro sono giudici diffusi del diritto comunitario. Un giudice italiano, investito di una determinata questione sulla quale è intervenuta la normazione dell’Ue, è tenuto ad applicare sia le norme nazionali che quelle della Ue. Se ha un dubbio, può procedere alla disapplicazione facendo prevalere la norma dell’Unione oppure chiedere un rinvio pregiudiziale, esattamente come si fa quando viene sollevata una questione di legittimità costituzionale e la Consulta viene chiamata a decidere della compatibilità tra una norma dell’ordinamento interno e una disposizione della carta costituzionale».

Quindi era effettivamente competenza della Corte giudicare sul caso di specie?

«La materia della protezione internazionale come rifugio, asilo, protezione sussidiaria è materia dell’Ue, che ha adottato provvedimenti normativi immediatamente vincolanti per tutti gli Stati membri. Nell’ambito di queste direttive, sicuramente gli Stati membri hanno un potere ulteriore di intervento che comprende anche la designazione dei Paesi sicuri».

Quali sono i presupposti in base a cui un Paese viene definito sicuro?

«Anzitutto occorre che il giudice nazionale possa accedere a delle fonti “codificate” che stabiliscano che quel Paese è sicuro, tenendo presente che può anche essere sicuro in generale ma non per un determinato soggetto, ad esempio perché appartenente ad una certa minoranza. Quindi il giudice deve poter contrapporre alla definizione generale di Paese sicuro stabilita dallo Stato il caso determinato di quella persona».

Nel momento in cui ci si trova di fronte a un potenziale conflitto tra il diritto individuale alla sicurezza e una disposizione normativa dell’Ue, il giudice nazionale cosa deve fare?

«In quel caso il giudice, se non ha tutti gli elementi per risolvere la questione, è non solo legittimato, ma obbligato a sollevare una questione di rinvio pregiudiziale, perché ne va dell’applicazione di uno dei principi fondamentali dell’Unione».

Quale?

«Quello per cui nel momento in cui c’è un potenziale pregiudizio, tutte le persone fisiche hanno diritto al ricorso effettivo giurisdizionale, cioè il diritto ad avere un giudice terzo ed imparziale che stabilisca se dei diritti riconosciuti e garantiti dall’Ue sono potenzialmente pregiudicati da un provvedimento di uno Stato membro».

La designazione dei Paesi sicuri però, come diceva prima, spetta ai singoli Stati, sulla base di criteri indicati dall’Ue.

«Certo, quindi benissimo che l’Italia abbia ritenuto il Bangladesh un Paese sicuro. In questo caso il giudice nazionale si è trovato di fronte al ricorso di cittadini che dicevano che veniva loro rifiutato il diritto alla protezione sussidiaria e hanno chiesto che venisse valutato in concreto se il Paese è sicuro o meno».

E il giudice nazionale cosa ha chiesto alla Corte di giustizia Ue?

«Ha chiesto se, anche quando uno Stato definisce sicuro un Paese, il giudice ha la possibilità di fare un’autonoma valutazione e disapplicare la norma dello Stato. La corte Ue ha risposto che l’importante è che nel caso concreto il soggetto che lamenta una violazione dei suoi diritti abbia la possibilità di sottoporre la questione a un giudice. Ha poi stabilito che il giudice nazionale ha la possibilità di entrare nel merito e stabilire se il Bangladesh è un Paese sicuro o no».

Insomma, lei non vede nessuna esondazione della Corte Ue.

«Se fosse un’esondazione, dovremmo dire la stessa cosa quando la Corte costituzionale italiana si pronuncia sul fine vita. Il potere dei governi e dei parlamenti si alimenta dalla Costituzione in poi. Avere la maggioranza non consente di bypassare la Costituzione. Questo sia a livello nazionale che comunitario».

E cosa accade quando l’unica fonte è la parola del singolo? Chi accerta che faccia effettivamente parte di una determinata minoranza?

«Quello delle fonti private è sicuramente un problema. Infatti, nel comunicato di Palazzo Chigi ci si chiede come l’istruttoria approfondita di uno Stato possa essere smentita dalla valutazione di un giudice che si basa su fonti private, come ad esempio i singoli o le organizzazioni umanitarie. Ma è il lavoro del giudice quello di oltrepassare la dimensione astratta e fare una valutazione delle fonti. Le garantisco però che non c’è grande generosità da parte dei magistrati italiani in questa materia, a testimonianza del fatto che la loro presa di posizione non è politica, ma puramente giuridica».