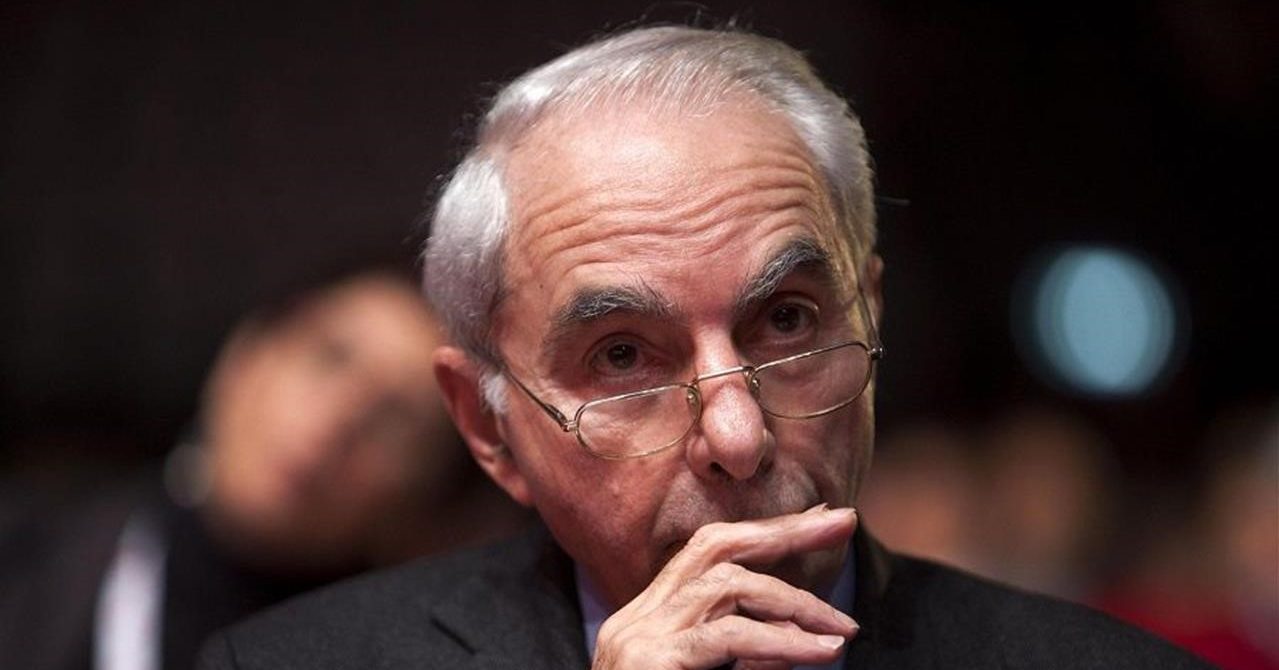

Parla l’ex premier e presidente della Consulta. Guerra in Ucraina? «Nei primi anni Duemila abbiamo dato un pesante contributo a creare le premesse di oggi»

Giuliano Amato, il caos internazionale e il bullismo istituzionale nell’arco di pochi mesi ci hanno messo di fronte a un cambio d’epoca. L’ordine mondiale è ribaltato, l’Atlantismo non sappiamo più che cosa sia. Come si orienta lei in questa giungla?

«Percepisco il cambiamento come tutti, avendo vissuto molto del passato. Ma non lo vedo come una improvvisata del tempo nuovo, dovuta ai profili caratteriali del Presidente degli Stati Uniti. Questo è un processo che è intervenuto nel corso degli anni. Ha pian piano spodestato la cooperazione degli organismi internazionali multilaterali e ha portato a un mondo in cui poche voci contano, ispirate ciascuna dal proprio interesse. Quello che colpisce me, studioso per natura dei processi sociopolitici interni, è l’impressionante analogia tra il deterioramento dei contesti internazionali e la frantumazione della coesione sociale nelle nostre società, grazie all’individualizzazione delle vite e al crescere dell’attenzione di ciascuno per sé, al ridursi della solidarietà e quindi della cooperazione. I cosiddetti sovranismi e nazionalismi hanno significato la prevalenza delle priorità fondate sul mio interesse a prescindere da quello degli altri. Ma qual è stato il primo atto significativo di questo processo all’interno dell’Occidente? L’Inflation Reduction Act del Presidente Biden. Perché anche dal fronte progressista si è pensato che, per rivitalizzare l’economia americana, fosse necessario tornare a una forma di protezionismo. Eppure fino a dieci anni fa c’era ancora chi, inascoltato, predicava l’idea di una «free trade area» tra Stati Uniti ed Europa. Quel tentativo naufragò sull’indisponibilità degli Stati Uniti ad accettare le nostre regole igienico-sanitarie per i loro prodotti alimentari. E questo ha impedito un processo che pure sarebbe naturale. Non perché esista l’Occidente cementato a suo tempo dall’anticomunismo, ma perché c’è ormai un ecosistema che abbraccia le due sponde dell’Atlantico. Purtroppo queste idee sono state spazzate via, e al loro posto ha preso piede un processo involutivo, per cui solo poche voci contano, e se tu non sei una di quelle voci, sei al traino».

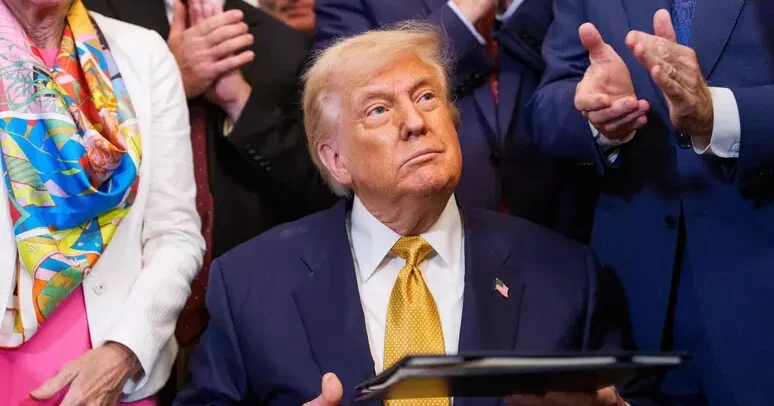

In questo contesto si inserisce la variabile umana di Donald Trump. C’è chi pensa che il suo azzardo calcolato sia una strategia, salvo poi accorgersi che dietro il calcolo c’è una quota di irrazionalità. Lei come la vede?

«Vedo un negoziatore che ha scelto una strada contraddetta dalla ragione e dalla scienza economica: l’idea che, ponendo dazi sui prodotti e sulle componenti di produzione provenienti dall’estero, io possa rinazionalizzare l’intero ciclo produttivo può funzionare in un caso su dieci. Perché scardina l’economia esistente, per la quale certe componenti ormai conviene produrle altrove. Le catene produttive il mercato le ha create non in base a sentiment, ma su solide ragioni economico-produttive. L’idea di riorientare in modo autarchico la produzione e il mercato non trova un solo economista disposto a condividerla. Ma Trump ti risponde: io non voglio arrivare a quel risultato, voglio negoziare con questi paesi per creare convenienze ai produttori americani. Qui il negoziatore si sottrae alla critica dell’economista, perché dice: in cambio del mio non dazio, io non voglio un tuo non dazio, ma un’altra cosa. Che per esempio tu compri da me più gas liquefatto, per dirne una, che mi fai entrare nelle tue produzioni di terre rare, che mi dai la Groenlandia o comunque mi ci fai entrare a condizioni migliori».

Questo vuol dire, per la controparte Europa, che resistere è più importante di trattare?

«Vuol dire che trattare senza resistere è come dargliela già vinta. Ma questo lo sanno tutti. L’Unione Europea ha le sue contromisure. Imporre dazi sulla Harley Davidson, in modo che sia costosissimo comprare quella motocicletta da noi, è una misura che bisogna essere pronti ad adottare, sapendo però che avrebbe contraccolpi non banali anche per noi. Ma, più della stessa intesa, per noi è importante ricostruire le ragioni dell’Occidente, perché purtroppo la politica internazionale corre e rischiamo di trovarci in un altro mondo. Peraltro non è affatto detto che il trumpismo duri più di questo quadriennio. Un dato mi ha colpito: l’opinione pubblica che lo ha portato alla Casa Bianca su due o tre temi chiave, tra i quali la lotta all’immigrazione, ora negli ultimi sondaggi sta cambiando posizione, rivalutando in maggioranza l’importanza dei lavoratori immigrati e reagendo male alle misure drastiche che lui ha adottato. L’America è ancora una democrazia e può essere che il trumpismo sia un episodio. Perciò è pericoloso che, mentre viviamo quest’episodio, si determinino fratture che poi diventa difficile ricomporre. Soprattutto perché, non solo il mondo ha bisogno dell’Occidente, ma ne ha bisogno l’Europa, per tenere saldi i suoi fili unificanti. Noi vorremmo che il fondamento dell’Europa fosse solo e soltanto nei nostri valori morali, nella reazione alla guerra e alla Shoah, ma senza la spinta americana a comporre l’Occidente, mentre partiva la guerra fredda, non so se ce l’avremmo fatta. D’altra parte, tutte le volte in cui abbiamo fatto affidamento sui valori morali, il processo di integrazione non è andato avanti».

L’Europa oggi ha una leadership e una maggioranza variabile che sembrano perdere pezzi, e continua a rappresentare un’incompiuta tra una dimensione intergovernativa e una comunitaria. È più facile, per chiunque tratti con noi, puntare a dividerci?

«Sì, raramente abbiamo percepito la distanza tra l’Europa di cui ci sarebbe bisogno e l’Europa così com’è. Non facciamo che dire che dovremmo avere una politica estera europea, una difesa europea, poi ci domandiamo in che modo ottenerle e ci accorgiamo che è pressoché impossibile. Tant’è vero che le proposte di federalizzazione della politica estera circolano in chiave di piccola cooperazione rafforzata, perché a 27 non andiamo d’accordo. Ammettiamo pure che un gruppo ristretto di paesi condivida una politica estera, ma poi chi la mette in pratica? E quei paesi che non ne partecipano, se ne fanno un’altra? Pensando a questo rebus, mi viene in mente che forse è meglio cominciare dalla Difesa. Resta il fatto che, come lei diceva, pattiniamo tra comunitario e intergovernativo. La stessa Commissione ha una legittimazione duplice. Con la fiducia del Parlamento e la nomina del Consiglio europeo, cioè dei governi. La debolezza di von der Leyen è tutta qui, nella divaricazione che si è venuta creando tra la maggioranza politica di Strasburgo e l’equilibrio delle cancellerie».

E mettiamoci anche il vento che spira da destra nelle società europee. Meglio chiudere gli spifferi come fa la Germania, tentando di escludere AfD dal gioco democratico, o aprire il Palazzo agli estremi, com’è accaduto in Italia, con l’effetto di costituzionalizzarli? La maggioranza variabile di von der Leyen, aperta a destra, non risponde anche a questo obiettivo?

«Qui si intrecciano giochi europei e giochi nazionali. Weber gioca su due fronti a Bruxelles e, in realtà, sta pensando che in Germania potrebbe formarsi una grande coalizione variabile, aperta a condividere alcuni dossier con la Destra. Di primo acchito le dirò che questo gioco non mi piace. Nella nostra esperienza i due forni non hanno mai portato nitore, ma piuttosto contraddizioni. Faccio un esempio concreto: la cosa che i miei nipoti, cioè le nuove generazioni, considerano più importante è vittima di questo doppio gioco: mi riferisco alle politiche sul cambiamento climatico. Il Green Deal europeo è ancora in corso di attuazione e buona parte delle destre lo considerano un’invenzione ideologica della burocrazia di Bruxelles. Come si possono condividere policy decisive come questa con chi le rigetta in toto?».

Però, difendendo il Green Deal, con alcuni suoi eccessi, la maggioranza Ursula ha perso terreno tra una legislatura e l’altra. Non crede che al pensiero di sinistra manchino oggi suggestioni capaci di sfuggire all’assedio della destra arrembante?

«C’è una cosa di cui io sono convinto da sempre: le politiche riformatrici vanno contro sentimenti e interessi presenti anche nei ceti che la sinistra vuole rappresentare. Si è riusciti a tenere insieme questi ceti, finché fare politica è stato stare tra la gente, con una rete sul territorio della quale ci si avvaleva non per raccogliere i malumori, ma per convincere delle vie di uscita possibili. La sinistra non è conservatrice, non evoca nostalgicamente il passato. Punta sul futuro e ti chiede anche di sacrificare un po’ del presente per realizzarlo. Questa postura è venuta meno nelle società contemporanee a partire da trenta-quaranta anni fa. Oggi la sinistra, non meno della destra, vive sopra la società, identifica dall’alto politiche coincidenti con i malumori della gente ma non ha gli strumenti per sottoporle a verifiche. Questo schema funziona per i conservatori, che dicono: siete scontenti del Green Deal? Continuiamo a produrre i motori a scoppio perché è l’unica cosa che sappiamo fare. Vi servono i pesticidi? Chi se ne frega delle api. Perché la destra non fa che capitalizzare sui timori e la difesa del presente, la sinistra invece non riesce a inventare il futuro e renderlo visibile».

Perché le tecnologie gliel’hanno rubato?

«Sì, le tecnologie non sufficientemente governate danno l’illusione di diritti illimitati. Ma è venuta meno una pedagogia che ha segnato il rapporto della sinistra con il suo popolo. Mi torna in mente la battaglia per il divorzio. Se non avessimo battuto casa per casa, a discutere con i nostri compagni, se non avessimo fatto comprendere il valore di quella conquista, non avremmo mai vinto il referendum. E soprattutto non avremmo convinto un partito comunista che aveva dentro di sé valori conservatori. Per dirne una, solo perché il capo si chiamava Togliatti, gli fu consentito di lasciare la moglie per quella ragazza emiliana di nome Nilde Iotti, e lo stesso Pertini non gliel’ha mai perdonato. Ma prima di schierarsi per il divorzio, il partito comunista passò mesi e mesi attivando la sua rete periferica, parlando nelle sezioni, e testando la consistenza del consenso. Questo metodo è venuto meno, e allora che succede oggi? Che, quando va bene, la sinistra riesce a essere convincente su cose non realizzabili. Come ha fatto questo formidabile ragazzo newyorkese, Zohran Mamdani, che ha vinto le primarie promettendo gli autobus gratis, i fitti bloccati e gli alimentari in mano pubblica e con i prezzi bloccati. Non a caso il New York Times scrive: fate vincere lui e non vincerete mai le elezioni nazionali, perché queste sono posizioni radicali e marginali nella società americana».

Lo stesso potrebbe dirsi della sinistra italiana che punta le sue fiches su un referendum contrario agli interessi dei lavoratori, pur di archiviare Renzi in tutti i modi che si può. E allora mi chiedo e le chiedo: è solo un problema di stare tra la gente, o è anche un problema di leadership in grado di ridefinire nuovi valori?

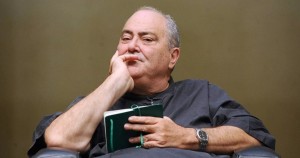

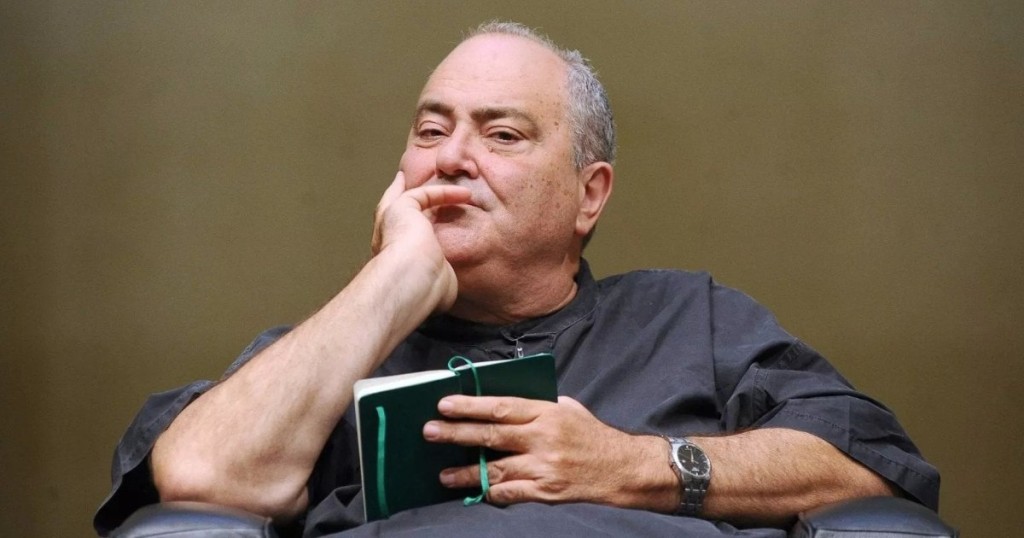

«Ammetto che c’è un ripiegamento su schemi novecenteschi. Se le piante si essiccano, i frutti di cui si dispone sono quelli che sono. Su questa siccità intellettuale di recente Aldo Schiavone ha scritto un libro intitolato «Occidente senza pensiero». In realtà non è che le idee sulla riorganizzazione della società futura siano del tutto mancate. Ma certamente non le abbiamo sapute sfruttare».

Abbiamo fin qui parlato di Europa, di futuro della politica, omettendo del tutto la guerra.

«La guerra è il culmine dei processi qui descritti. È l’esempio inesorabile del fatto che, nella realtà odierna, tu eserciti un potere d’influenza se sei una di quelle poche voci che si devono ascoltare. Gli iraniani devono ascoltare i cinesi, perché se i cinesi decidono di non usare più il petrolio iraniano, l’Iran chiude quella piccola bottega che gli è rimasta. Allo stesso modo gli Stati Uniti vanno sentiti, perché c’è poco da fare, sono la potenza militare più ancora robusta del mondo. L’Europa invece non riesce neanche ad avere una singola voce, perché ne ha diverse, e quindi finisce per contare poco o nulla. Noi possiamo affiancare la Croce Rossa, ed è quello che facciamo accogliendo i bambini di Gaza feriti, ma per quale dannata ragione Netanyahu dovrebbe darci retta? Dovremmo superare in politica estera la visione intergovernativa ed avere una politica estera dell’Unione, perché la politica estera non la fanno solo i diplomatici con la loro abilità negoziale, la fa l’economia, la fanno gli investimenti».

Ma, in questa scala di mancanze europee, viene prima la nuova governance o gli eurobond, il bilancio comune, gli appelli di Draghi e Letta?

«In realtà la governance fa parte dei cambiamenti radicali di cui parla Draghi, quando prospetta l’unificazione della politica estera. Ma è francamente al di sopra delle capacità dell’Europa di oggi».

Quindi saremo costretti ad accettare una pace negoziata e imposta da Trump e Putin all’Ucraina?

«Sull’Ucraina la partita la giochiamo in casa e quindi dovremo avere una posizione che si fa valere. Ma è difficile capire quale. Perché è proprio su quel terreno che le differenze tra di noi possono pesare di più e quindi rendere impossibile l’identificazione di una unica politica estera. In Italia se n’è parlato poco, ma i Paesi Baltici e la Finlandia sono usciti dalla convenzione sulle mine antiuomo perché vogliono tappezzare le zone di confine con la Russia di questi ordigni per dare il tempo alle truppe Nato di arrivare prima che entrino i russi. Provate a raccontarlo agli italiani e agli spagnoli e vi sentirete dire: siete matti? Ma che diavolo pensate? Noi prepariamo le mozzarelle da esportare a Mosca per evitare che continuino a fare mozzarelle con bufale russe. Queste sono ancora le cose che consideriamo tradimenti dei nostri rapporti. In realtà, ciò che ancora possiamo fare noi europei è rendere sempre più pesante per l’economia e la società russa questo stato di guerra, che sta pesando più di quanto loro all’esterno fanno apparire, e che solo un regime ormai fortemente autoritario come quello di Putin consente di occultare. Vuol dire tenere ferma la capacità di risposta militare dell’Ucraina».

Ma se l’esito di questa rocambolesca trattativa che si è aperta tra Putin e Trump fosse l’annessione delle quattro province e la demilitarizzazione dell’Ucraina, che pace sarebbe per l’Europa?

«Ho sempre ritenuto che bisognasse dare un peso alla ostilità di Putin verso la presenza della Nato ai suoi confini. Noi abbiamo perso il treno della storia nei primi anni Duemila, quando avremmo dovuto cancellare la Nato e creare un’organizzazione internazionale per la sicurezza nuova di cui la Russia facesse parte».

Non era Putin che s’incamminava da solo verso l’imperialismo?

«Noi gli abbiamo riservato uno strapuntino sulla Nato e nel 2008 abbiamo offerto alla Georgia e alla stessa Ucraina di entrarvi. È stato a quel punto che lui ha diretto le sue truppe verso l’Ossezia e la stessa Georgia. Continuo a pensare che in quei primi anni Duemila noi abbiamo dato il nostro pesante contributo alla creazione delle premesse di ciò che è accaduto».

Possiamo dire alibi, anziché premesse?

«Diciamo pure alibi, ma glieli abbiamo dati. Provi ad andare in giro negli Stati Uniti e a chiedere: accettereste che il Messico e il Canada fossero partecipi di un’alleanza militare a cui voi siete estranei? La risposta sarebbe no. La dottrina Monroe equivale alla dottrina russa. Entrambe pretendono stati cuscinetto intorno. È sempre stato così, e Yalta l’aveva codificato. Per questo sono contrario all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, non nell’Unione europea. Quanto ai territori, insomma, lì se la devono vedere anche gli stessi ucraini. Perché la Crimea è russa, lo era dapprima. Khrushchev fece una stravaganza nel trasferirla all’Ucraina a suo tempo, ma la Crimea era sempre stata russa. Il Donbas è zona di confine, una parte l’Ucraina è destinata a perderla. Io vorrei veramente sentire lì le popolazioni».

Ma la storia può essere un cappio al collo del futuro? Se l’Ucraina da trent’anni ha scelto l’Europa in nome della sua libertà diffusiva, e se per questo combatte strenuamente da tre anni, non basta a riconoscerle il suo diritto di essere europea?

«Ma infatti, qui ci vuole impegno e fantasia, e un legame da costruire con la Cina. Perché la Cina ha assecondato questa porcata fatta da Putin e in tal modo gli ha messo il guinzaglio. Più la guerra continua, più la Cina ha sotto controllo la Russia, che è un suo antico obiettivo. Pechino non ha mai tollerato di essere sotto il controllo russo, come era al tempo dei sovietici. Ci vogliono più strumenti negoziali da attivare nei confronti della Russia e trovare per il Donbas una soluzione che non sia né di qua né di là, cioè il ruolo di una fascia neutralizzata, che non appartiene più formalmente all’Ucraina, come le altre province, ma non è neanche annessa alla Russia. Questo è fattibile tornando agli accordi del 2014, che prefiguravano in qualche modo la Repubblica del Donbas. Ma ci vogliono abili tessitori diplomatici».

E quanto tempo occorrerà per disarmare l’antieuropeismo russo che Putin ha coltivato in questi anni?

«Forse decenni, e lì appunto è tutto un altro tema. Ma ha a che fare con la percezione dell’Europa, così come la dipingono i nostri giornali dell’estrema destra».

Vuol dire che la deriva ideologica della grande Russia coincide con una malattia dell’Occidente?

«È un tema di grandissimo approfondimento. Noi dobbiamo uscire da un cono di luce in cui ci ha messo la Russia accusandoci di essere il simbolo di un capitalismo senza valori, di occuparci soltanto dei diritti dei ricchi, che hanno tutte le loro stravaganze, e di ignorare le famiglie per bene dei poveracci. Qui serve un cambiamento di rotta, che investe per prima la sinistra, che continua a dare l’idea di disinteressarsi della famiglia, finendo così per consegnarla alla destra. Se la sinistra abiura la famiglia, buona parte dei ceti che vuole rappresentare le si girano contro».