I dazi erano pagati in moneta, tranne per alcuni prodotti come il sale. Elevato il pedaggio regio al tempo di Carlo Magno verso le Alpi

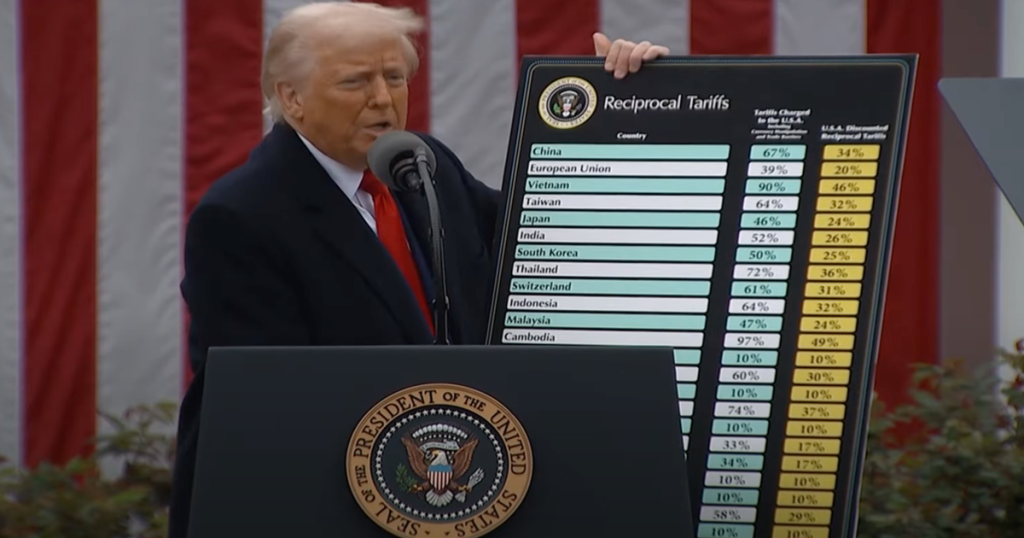

Negli ultimi mesi si parla sempre più frequentemente di “guerra dei dazi”, in ragione delle politiche doganali volute dall’attuale presidente americano Donald Trump. Per alcuni si tratta di misure insensate e frutto di mera follia, per altri di una risposta politica ad alcune sfide che stanno investendo l’economia americana, ma con ripercussioni crescenti sul sistema degli scambi commerciali internazionali, e non solo.

Fonte primaria di entrate pubbliche, la politica doganale è sempre stata presente nei grandi mutamenti politici ed economici di ogni tempo e di ogni Paese. I dazi, nati come tassa sul commercio, imposta da uno Stato sull’importazione o esportazione di beni al fine di generare entrate fiscali, si sono evoluti nel corso dei tempi, divenendo strumenti di protezione economica e leve geopolitiche. Le loro origini sono antiche quanto l’umanità. Una storia lunga, fatta di potere, protezione e innovazione economica che risale all’antico Egitto e ai Sumeri, per arrivare fino ai giorni nostri.

LEGGI Dazi, accordo Usa-Ue al rush finale. Giorgetti: «Accelerare»

Anche gli antichi greci ricorrevano ai dazi. In particolare, nella Grecia antica c’era una tassa chiamata pentecoste, che veniva imposta sulle merci che transitavano nei porti o che venivano scambiate nei mercati. Si trattava di “misure fiscali” poste a beneficio della città-stato. Nel mondo latino questa forma di tassazione operava, invece, a vantaggio delle singole città o delle province, piuttosto che dello stato. Non esisteva un dazio universale dello Stato, ogni città, nei suoi porti e nel suo territorio, riscuoteva liberamente i dazi su tutte le merci importate ed esportate.

In Oriente, la politica dell’Impero romano venne continuata dai bizantini e in seguito dall’Impero Ottomano. I dazi, per gli antichi romani, erano strumenti impiegati per costruire edifici e infrastrutture pubbliche, ispirate al principio che una parte dell’attività e del reddito del cittadino doveva essere devoluta alle istituzioni pubbliche, per la realizzazione del benessere collettivo. Testimonianza è l’istituzionalizzazione, durante l’era di Augusto, della figura professionale di colui che era chiamato a tutelare l’interesse del fisco, denunciando eventuali evasioni fiscali. Figura destinata, tuttavia, ad assumere una valenza negativa, perché questi personaggi finivano il più delle volte per perdere di vista la loro missione, maturando vere e proprie vendette personali.

Anche nel corso dell’età medievale, i dazi continuano a costituire un fonte preziosa di entrate che il potere incassava senza alcun costo, essendo sufficiente il semplice passaggio di una merce per esigere un pagamento. Definite imposte di transito, per distinguerle dalle imposte sugli scambi, i dazi erano comunemente designati con il nome di “telonei” e venivano riscossi agli approdi sui fiumi, sui laghi o sul mare. Lungo il Reno, ad esempio, ogni castello era un punto di prelievo fiscale, come il fiume Po che permetteva di trasportare via nave merci d’ogni genere, ma non si scappava dal “Dazio del porto grande alla Romea”, anche se spesso i sovrani concedevano esenzioni o privilegi a singoli mercanti o alle loro associazioni. I dazi erano generalmente pagati in moneta, tranne per alcuni prodotti che erano trasportati e venduti in gran quantità, come il sale. Particolarmente elevato era il pedaggio regio prelevato al tempo di Carlo Magno al passaggio delle Alpi, pari circa al 10%. Si trattava, in ogni caso, di risorse funzionali alla crescita economica locale e al consolidamento politico delle città medievali.

LEGGI Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”

Con l’avvento del mercantilismo a cavallo tra 1500 e 1600, la politica doganale veniva utilizzata per accumulare metalli preziosi, ma anche e soprattutto per finanziare guerre sempre più costose, adottando strategie protezionistiche che erigevano barriere doganali e soprattutto dazi sulle merci in ingresso. Un mondo di barriere fisiche e di dighe artificiali che soffocavano la libera circolazione delle merci, nella vana speranza di incanalare tutta la ricchezza verso l’interno, ma con sacrifici imposti ai più deboli.

A restituirci una narrazione eloquente di tutto questo è Georges De La Tour nell’opera Il pagamento delle tasse ove, cogliendo il momento in cui il creditore regola i conti con i propri debitori, con volti segnati dalla povertà, denuncia il potente contrasto tra il mondo senza pietà dei primi, illuminati dalla luce dell’accidia che si rende complice di altri vizi, e il vuoto che intrappola e attanaglia i più deboli, irretiti dalla penombra creata dal lume della candela che diviene ragione e misura di ogni visibilità.

A dare il colpo di grazia all’indirizzo di queste politiche economiche protezioniste è il filosofo ed economista scozzese Adam Smith, al quale si deve la prima vera teorizzazione del libero mercato e del libero scambio. Nella sua opera principale La ricchezza delle Nazioni del 1776, Smith propugna una regola valida per ogni individuo come per tutte le comunità “non tentare mai di produrre all’interno delle mura domestiche ciò che sarebbe più conveniente acquisire all’esterno”. In sostanza, per il filosofo scozzese se una merce può essere acquistata all’estero ad un prezzo minore di quello che costerebbe produrla nella madrepatria, sarebbe sbagliato ostacolarne l’importazione, poiché questo spingerebbe l’industria su strade meno profittevoli di quelle che essa potrebbe trovare autonomamente su mercati diversi.

In tal modo, Smith, predicando i benefici di un mercato senza frontiere, smaschera l’illusione del protezionismo, mostrando come le catene dei dazi finiscano per imbrigliare la produttività soffocando la crescita e lo sviluppo collettivo. Riflessioni portate avanti e approfondite anche da David Ricardo, allievo di Smith, come lui estremo difensore del commercio internazionale, e strenuo oppositore delle Corn Laws, provvedimenti che imponevano dazi all’importazione di cereali, presenti in Gran Bretagna dal 1815 al 1846.

Nello stesso periodo, Victor Hugo, tenace oppositore di una politica autoritaria che sopprime le libertà personali, si batte per i diritti umani contrastando le ingiustizie sociali, ravvisando nell’octroi (il dazio d’ingresso a Parigi) una metafora della violenza sociale. Nei suoi I Miserabili, Hugo pur non affrontando direttamente il problema dazi, si serve di scene memorabili e personaggi immaginari come la sfortunata Fantine, costretta a vendere i capelli e a prostituirsi, per denunciare le politiche economiche e sociali del tempo che colpivano chi aveva meno risorse per resistere, trasformando la sopravvivenza in un conflitto all’ultimo sangue, marginalizzando e criminalizzando i poveri.

I dazi, quindi, non sono solo strumenti finanziari, ma dispositivi di potere in grado di ridefinire rapporti sociali e opportunità individuali. In questi termini operavano le potenze coloniali che imponevano alle proprie colonie una ferrea politica doganale aprendo i mercati ai prodotti della madrepatria. Tali erano i dazi imposti dalla Corona inglese, costituendo la principale causa delle rivolte scoppiate nelle colonie della madrepatria. Qui, non era solo il tè a scatenare la ribellione, ma il fatto che le tasse fossero imposte senza alcuna rappresentanza delle colonie nel Parlamento britannico. In tal modo i dazi operavano come strumenti di controllo coloniale.

Testimonianza tangibile di questo vissuto, è quanto accade negli Stati Uniti, all’indomani dall’indipendenza dagli inglesi. Ad imporsi è una politica commerciale fondata principalmente sul protezionismo per finanziare l’autosufficienza degli Stati Uniti e proteggere le industrie nascenti. Un cambio di rotta che dura fino alla svolta epocale compiuta sotto la presidenza del democratico e liberale Wilson, quando i dazi vengono ridotti in modo significativo e viene introdotta per la prima volta un’imposta federale sul reddito. Una nuova politica commerciale destinata, tuttavia, ad avere vita breve, perché sostituita da un nuovo e massiccio ricorso ai dazi, per contrastare la storica e disastrosa crisi del 1929. Si tratta della famigerata Smoot-Hawley Tariff, una politica commerciale molto restrittiva che, pur rafforzando la reazione protezionistica globale, non diede i risultati sperati: si ridusse l’occupazione, peggiorarono i consumi e si inasprirono le tensioni internazionali.

Anche nel vecchio continente, buona parte dei Paesi europei ripristina i dazi che erano stati sospesi durante la Grande Guerra, compresa l’Italia che reintroduce nel 1926 la tassa sul grano che era stata già varata nel 1887 dal Parlamento italiano per contrastare l’aumento delle importazioni di grano americano. Una politica protezionistica che, dopo il 1935 e sotto il regime fascista, diventerà politica autarchica quando l’autosufficienza economica non è più vista solamente in termini di salvaguardia dell’economia nazionale, ma come strumento di preparazione ad una guerra. Così, i dazi da strumento di protezione economica diventano arma di dominio.

L’autarchia, lanciata ufficialmente da Mussolini alla seconda assemblea nazionale delle corporazioni, tenutasi il 23 marzo 1936, costituì infatti la risposta alle sanzioni commerciali decretate dalla Società delle Nazioni nell’ottobre del 1935 contro l’Italia in seguito all’aggressione all’Etiopia. Anche se una vera e propria autarchia si rivelò sin da subito irrealizzabile, in un Paese come l’Italia privo di molte materie prime essenziali.

Tra fasi di liberalizzazioni e periodi di restrizione commerciale, la Storia insegna che i dazi possono essere strumenti utili per finanziare lo Stato o proteggere le produzioni strategiche nazionali. Tuttavia, quando diventano armi geopolitiche, veicolando toni aggressivi, da fonte di stabilità, di crescita e di vantaggi condivisi, possono diventare matrici di tensioni internazionali difficili da controllare.

Armi a doppio taglio che, se usate con cautela possono difendere economie fragili, ma se abusati, creano disuguaglianze, tensioni e fratture nel commercio globale, divenendo un meccanismo di controllo e stratificazione sociale, controproducente sia per chi li impone, sia per chi li subisce. Per tale ragione, nel 1995 nasce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, meglio nota con l’acronimo WTO, con l’obiettivo di incoraggiare la progressiva eliminazione dei dazi favorendo la liberalizzazione degli scambi. Un ideale forse troppo ambizioso e spesso di difficile attuazione, tanto che le guerre dei dazi continuano a perdurare fino ad oggi.