Una raccolta di saggi ricostruisce le gesta valorose dei partigiani abruzzesi

In questa storia che ha i colori seppiati della memoria, la protagonista è la Brigata Maiella a cui l’editore Textus ha dedicato una corposa pubblicazione a più voci. Curatore del volume – intitolato La Brigata Maiella – è Edoardo Puglielli (foto in basso). Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, Puglielli è collaboratore dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, nonché autore di studi sulla storia della politica scolastica, sulla storia dei partiti e dei movimenti politici, sulla storia del movimento partigiano. Con Puglielli ripercorriamo la vicenda della Brigata Maiella e i contenuti dell’opera pubblicata di recente da Textus.

La Brigata Maiella è stata considerata per un lungo periodo marginale dalla storiografia della Resistenza italiana, pur essendo stata l’unica formazione combattentistico-irregolare ad aver ricevuto una medaglia al valor militare; poi c’è stata un’inversione di rotta…

«In effetti, la vicenda della Banda Patrioti della Maiella – denominata Brigata Maiella solo a partire dall’autunno 1944, dopo la riorganizzazione della formazione avvenuta a Recanati, prima di intraprendere le operazioni sulla Linea Gotica – è stata considerata pressoché “marginale” dalla storiografia resistenziale italiana per più di mezzo secolo. Questo è accaduto per varie ragioni. Mi limito ad elencarne alcune: perché banda resistenziale apartitica; perché banda non assimilabile tout court al fenomeno del partigianato; perché banda pienamente integrata nei reparti delle forze armate alleate; perché banda operante al di qua del fronte (dal febbraio 1944 alla fine della seconda guerra mondiale, più complessa è invece la vicenda delle origini, ossia dal dicembre 1943 al febbraio 1944); perché banda sorta in una zona periferica rispetto alla Linea Gotica e nel settore meno “reclamizzato” della Gustav, quello adriatico; e così via. Attualmente, grazie all’acquisizione di nuove fonti (penso agli studi di Francesco di Cintio), grazie alla rilettura critica delle documentazioni disponibili, e grazie alla pubblicazione, soprattutto nel corso degli ultimi due decenni, di studi critici e innovativi (penso a quelli di Costantino Felice, di Nicola Palombaro, nonché a quelli promossi dalla Fondazione Brigata Maiella), è possibile sostenere che la storia della Brigata di Ettore Trolio e dei fatti ad essa collegati siano usciti dai margini nei quali sono rimasti a lungo relegati dalle storie di riferimento sulla Resistenza in Italia ed abbiano finalmente trovato spazio all’interno di paradigmi interpretativi e ricostruttivi più articolati e meno semplicistici».

Quali sono gli elementi di novità rispetto alle precedenti pubblicazioni?

«I testi raccolti in questo volume – redatti, in ordine, da Daniela Spadaro, dal sottoscritto, da Costantino Di Sante, da Olga Massari, da Nicola Palombaro, da Enzo Fimiani – si confrontano con la più recente ricerca storica sull’esperienza resistenziale nell’Italia del 1943-1945 e con la più aggiornata ricerca storico-archivistica sulla Brigata Maiella, di cui condividono acquisizioni e approcci problematizzanti. I saggi, inoltre, approfondiscono soprattutto alcuni processi considerati al tempo stesso come “costitutivi della” e “complementari alla” storia della Brigata Maiella: l’insieme delle conseguenze materiali, psicologiche e ideologiche della “guerra ai civili” (intesa come politica terroristica pianificata e praticata dalle truppe occupanti con l’obiettivo di stroncare l’insorgenza popolare antitedesca privandola dell’humus in cui essa si andava sviluppando) quale fonte del “motore motivazionale” dell’arruolamento dei resistenti della Valle dell’Aventino (provenienti dai comuni di Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fallascoso, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palombaro, Pennadomo, Pennapedimonte, Taranta Peligna, Torricella Peligna ed altri) nelle prime formazioni patriottiche, nei plotoni della Wigforce, e poi nei plotoni della Banda Patrioti della Maiella; il rapporto tra movimento resistenziale della Maiella orientale ed eserciti alleati; il ruolo decisivo delle forze armate alleate nel definire fisionomia e funzioni delle unità combattenti della “Maiella”; il rapporto tra “Maiella” ed esercito italiano; i temi della memoria e del rapporto tra memoria e storia della guerra di Liberazione; il problema del riconoscimento dei maiellini: partigiani, patrioti o combattenti volontari? Si tratta, a ben vedere, di questioni in cui s’imbattono inevitabilmente sia gli studiosi sia i lettori della storia della Brigata Maiella e alle quali questo libro dedica ampio spazio di riflessione e di approfondimento».

Quale è stato il ruolo della Brigata Maiella nelle operazioni militari a fianco delle forze alleate?

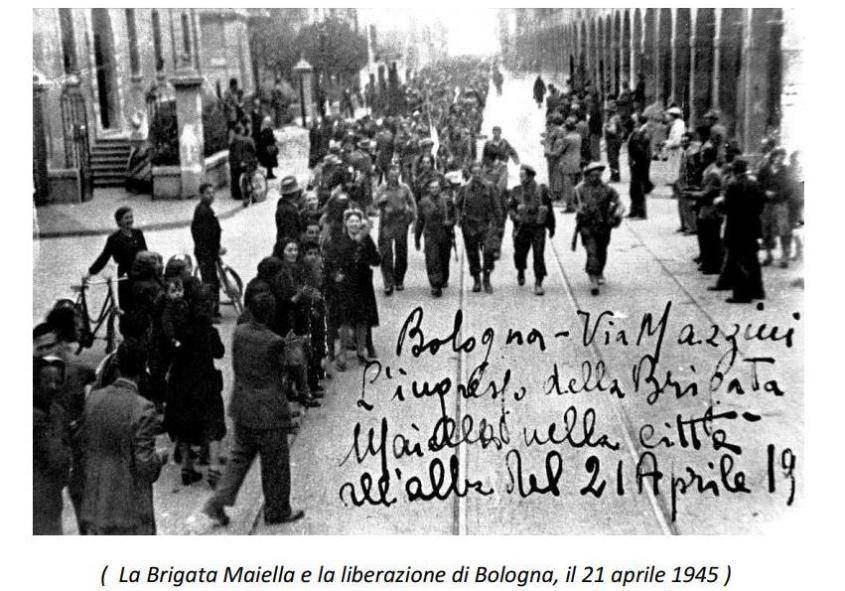

«Alle origini, ossia nel periodo che va dal dicembre 1943 al febbraio 1944, la prossimità del fronte ha reso molto influente – se non decisivo – il ruolo dell’esercito alleato nel definire fisionomia e funzioni del movimento resistenziale della Maiella orientale. La stessa nascita e poi l’azione delle varie bande partigiane operanti in quel settore si andò necessariamente a saldare alle strategie e alle priorità militari britanniche. Talvolta furono direttamente le unità speciali alleate paracadutate o infiltrate nelle retrovie nemiche a favorire la costituzione dei primi drappelli di insorgenti, istruendoli sia nell’assistenza e accompagnamento degli ex-prigionieri di guerra alleati fuggiti dopo l’8 settembre dai campi di detenzione o internamento (un compito al quale il comando dell’Ottava Armata britannica assegnava una priorità pressoché assoluta, essendo in quella fase il fronte abruzzese caratterizzato per la massiccia presenza di soldati alleati evasi e braccati dai tedeschi) sia nelle operazioni belliche per potenziare la lotta antitedesca. Successivamente, con il sopraggiungere e l’acquartieramento dei reparti più avanzati dell’Ottava Armata britannica, l’attività delle bande partigiane già esistenti e di quelle in via di costituzione venne di fatto a fondersi con l’iniziativa militare delle forze alleate, delle quali divennero, in tempi e modi diversi, una sorta di unità ausiliarie, impiegate prevalentemente sul piano del supporto informativo, in interventi di recupero, soccorso, assistenza e guida agli ex-prigionieri di guerra dispersi sulle montagne, in missioni di pattugliamento e ricognizione oltre le linee del fronte, in iniziative di sabotaggio, in operazioni finalizzate a snidare il nemico, farlo uscire allo scoperto e costringerlo a ritirarsi dai fortilizi occupati. Dopo l’esperienza della Wigforce (10 gennaio-3 febbraio 1944), di cui Ettore Troilo ed Achille Gattone erano stati Italian Adjutant, e dopo il riconoscimento ufficiale della Banda Patrioti della Maiella da parte delle autorità militari italiane (28 febbraio 1944), i plotoni di resistenti dei comuni della Valle dell’Aventino posti al comando del socialista Ettore Troilo operarono in modo sempre più integrato con le forze armate britanniche: prima alle dipendenze del XIII Corpo d’Armata britannico, poi alle dipendenze del V Corpo d’Armata britannico, infine – dal giugno 1944, a partire quindi dalla liberazione dei territori abruzzesi – alle dipendenze del II Corpo d’Armata polacco. Il secondo ciclo operativo della formazione resistenziale abruzzese – che vide il comunista Domenico Troilo passare da comandante di plotone a vicecomandante della Banda – si dispiegò fino agli inizi del settembre 1944, concludendosi con la liberazione della città di Pesaro. Da Sulmona, infatti, i circa 300 maiellini procedettero, insieme ai polacchi (alla loro destra) e agli uomini del Corpo Italiano di Liberazione (alla loro sinistra), sul versante interno del fronte adriatico, lungo la direttrice L’Aquila-Fabriano-Pergola. Il terzo ciclo operativo della Brigata, forte a questo punto di un organico di più di mille uomini, si svolse nei mesi invernali e primaverili del 1944-1945: si caratterizzò per le durissime battaglie per lo sfondamento della Linea Gotica e si chiuse con la liberazione della città di Bologna, il 21 aprile 1945 (alcuni drappelli di maiellini, come è noto, proseguirono verso il Nord, superarono Ferrara, Rovigo, Padova e Vicenza, contribuendo ad annientare gli ultimi nuclei nazifascisti, e giunsero ad Asiago il I maggio 1945)».

I saggi di Olga Massari e di Enzo Fimiani si soffermano pure sul tema della memoria e per essere più precisi sul rapporto tra storia e memoria. Perché è importante parlare anche della memoria della Resistenza?

«L’importanza della memoria della Resistenza risiede nella sua capacità di tramandare i valori dell’antifascismo e della lotta partigiana che hanno consentito la nascita della Repubblica italiana e i cui principi sono alla base della sua Costituzione. Ricordare la Resistenza, custodire e valorizzare il suo patrimonio morale, culturale e politico, è cruciale non solo per onorare il coraggio e il sacrificio di chi ha combattuto contro il nazifascismo, ma anche per comprendere le radici storiche delle conquiste ottenute e, quindi, per assicurare che le nuove generazioni siano consapevoli degli sforzi compiuti in passato per ottenere le libertà di cui tutti godiamo oggi. In poche parole, ricordare la Resistenza, mantenere vive la cultura e l’identità antifasciste, è importante per comprendere i fondamenti dell’assetto democratico disegnato dalla Costituzione repubblicana e per consolidare nel Paese la consapevolezza che i diritti e le libertà, una volta conquistati, devono essere anche sostenuti e difesi attraverso l’impegno politico e civile».