Baluardo alle intemperie della storia, luoghi di potere e di condivisione del sapere, ma anche scrigni che conservano e preservano segreti mai svelati. Sono le biblioteche: grandiose costruzioni sociali con una storia difficile e con forti chiaroscuri per la scarsità di testimonianze, contraddistinta da fasti, ma anche da tragiche e memorabili distruzioni e dispersioni che ne hanno alimentato il fascino e il mistero.

Nate prima della nascita della stampa a caratteri mobili, l’“invenzione” di Gutenberg, le biblioteche sono state il principale veicolo di diffusione del sapere, preposte alla conservazione e alla diffusione di intere culture, preservandole dalla caduta nell’oblio. Depositi non solo della conoscenza ma anche della saggezza e della verità, tant’è che i bibliotecari, assimilati ai sacerdoti, incarnavano l’emblema stesso di custodi del patrimonio scritto relativo alla storia ed alle esperienze della umanità.

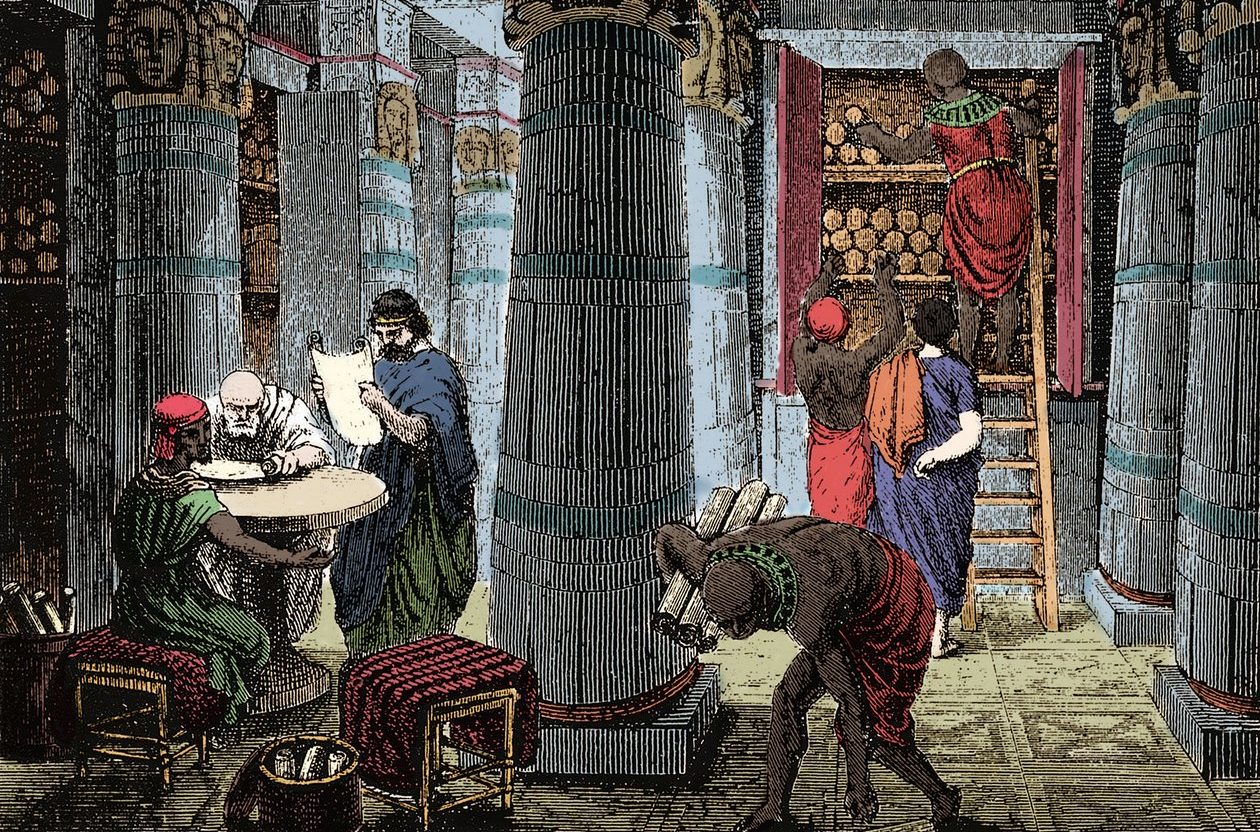

Le origini affondano nel mondo antico grazie alle prime raccolte mesopotamiche, cui segue una prolifica diffusione dell’uso delle biblioteche pubbliche e private nel mondo greco e in quello romano. Sebbene le fonti storiche attestino che le prime raccolte di testi siano quelle assire a Ninive antica città della Mesopotamia, per la prima grandiosa realizzazione libraria del mondo occidentale bisogna risalire all’imponente opera della biblioteca di Alessandria, edificata nel III secolo avanti Cristo grazie anche ai suggerimenti di Aristotele, il quale influenzò i Tolomei che seguendo i consigli di Alessandro Magno eressero una costruzione chiamata a contenere tutta la “linfa del sapere”.

Centinaia di migliaia erano i papiri presenti, acquisiti nei modi più diversi, anche attraverso la confisca: ogni nave che attraccava nel porto di Alessandria era perquisita e se si trovavano testi si procedeva alla loro acquisizione. Difficile stabilire come sia stata distrutta. Alcuni fanno risalire l’infausto evento alle battaglie di Cesare per la conquista dell’Egitto, altri alle ostilità nutrite dai cristiani o ad alcuni incendi nei secoli successivi, ma nessuna fonte individua con nettezza un momento o un evento che segnò la distruzione della biblioteca.

Nel Medioevo si diffuse una leggenda che imputava la distruzione ai conquistatori musulmani. Si narra che il califfo Omar, durante l’occupazione araba d’Egitto, avesse ordinato l’incendio definitivo della biblioteca perché se quei libri contenevano le stesse verità del Corano allora erano superflui e potevano venir annientati, se invece sostenevano verità in contrasto con quelle del Corano allora dovevano essere inceneriti.

I Romani vennero a contatto con le biblioteche nelle loro campagne di conquista della Grecia e della Macedonia, e in generale dell’Oriente. All’interno del mondo romano numerose erano le biblioteche, soprattutto private, quelle dei patrizi che recuperavano dai bottini di guerra, volumi per arricchire gli scaffali delle proprie ville. Si trattava di una vera e propria gara a chi avesse la biblioteca privata con più tomi e volumi: una sorta di metro di misurazione per vedere chi fosse il più ricco all’interno del ceto patrizio.

La prima biblioteca pubblica venne costruita su interesse di Giulio Cesare, a circa due secoli di distanza dalla nascita della biblioteca di Alessandria, e in seguito sempre più numerose furono le biblioteche imperiali, e per i grandi scrittori era un onore e ragione di vita far sì che la propria opera entrasse a far parte di queste raccolte librarie. Si narra infatti che Ovidio nella sua opera i Tristia scritta durante il suo esilio, abbia manifestato il suo disappunto immaginando che il suo libro, una volta giunto a Roma, sarebbe stato distrutto e non destinato ad una degna “collocazione”.

L’impiego della carta, importata dalla Cina, apre un nuovo scenario. Questo nuovo mezzo di diffusione del sapere, comune già nel IX secolo, ben più economico del papiro e della pergamena, aveva favorito soprattutto nel mondo ebraico il commercio librario e la diffusione di biblioteche sia private che pubbliche. È proprio grazie alla carta che col tempo anche le tecniche di catalogazione delle opere si fecero via via più accurate e scrupolose, facendo acquisire maggiore importanza agli scriptoria.

Nati in ambito monastico, gli scriptoria erano centri di produzione e copiatura di manoscritti, quale punto nevralgico dell’istituzione bibliotecaria. La più antica biblioteca ancora esistente e in attività nata proprio come scriptorium, è la biblioteca Capitolare di Verona, costruita come sede di formazione dei futuri sacerdoti.

Non è un caso se, nel medioevo, la responsabilità delle biblioteche diventa appannaggio degli ecclesiastici nei monasteri e nei conventi, chiamati a provvedere alle operazioni di scrittura e ricopiatura dei libri, in particolare di quelli necessari alle funzioni liturgiche, oltre che di quelli comprendenti i testi biblici fondamentali ai religiosi per l’apprendimento del latino e per la comprensione della Bibbia e delle dottrine teologiche. Dal momento che nei monasteri e nelle abbazie era d’obbligo la lettura, ogni istituto monastico doveva possedere una biblioteca. Ma, si trattava di biblioteche dalle modeste dimensioni, se paragonate a quella di Alessandria.

Nel IX secolo le maggiori avevano 500 volumi, quella della abbazia di Bobbio ne raggiungeva 700, e nel XII secolo il monastero di S. Gallo arrivava ad un migliaio. Propria quest’ultimo, per la sua biblioteca dalla forma labirintica sarà luogo di ispirazione per Umberto Eco nel suo Nome della rosa. Bisognerà attendere la fine del Medioevo per le due maggiori raccolte: quella della Sorbonne a Parigi e quella papale ad Avignone che sfioravano i 2000 volumi.

Un caso del tutto singolare, con protagonista un personaggio poliedrico, è il centro monastico denominato Vivarium, realizzato da Cassiodoro a Squillace in Calabria, con una monumentale biblioteca. Il Vivarium non aveva carattere espressamente religioso nè apparteneva ad alcun Ordine, e lo stesso Cassiodoro era un laico, per poi convertirsi solo più tardi alla vita monastica. Nondimeno, la sua biblioteca costituiva un ponte tra antichità ed età di mezzo, arricchita gradualmente con la copiatura di opere del periodo classico e della patristica.

L’opera più significativa sono le Institutiones divinarum et saecularium litterarum, ma anche una introduzione allo studio della Bibbia e delle arti liberali. Un’iniziativa che diede inizio a una nuova era nella storia della civiltà occidentale: venivano salvati per i secoli futuri i capolavori della classicità greca e latina, insieme con i testi sacri ebraico-cristiani e le opere dei Padri della Chiesa, così superando l’antagonismo tra cultura cristiana e cultura pagana o laica. Le biblioteche, quindi, non solo come luoghi di conservazione della memoria come erano state nei secoli precedenti, ma anche posti dove potersi appropriare di un linguaggio e di una cultura diversa dalla propria.

Tutto questo testimonia come la cronaca sulla storia delle biblioteche si mostra necessariamente intrecciata con le vicende politiche e delle istituzioni, con la vita religiosa, oltre che con gli avvenimenti della cultura e della istruzione.

A partire dalla fine del XIV secolo, grazie alle migliorie apportate dalla stampa si assiste alla costruzione di biblioteche davvero imponenti, di taglio enciclopedico e di aspirazione universale. Nel 1602, per opera del benefattore Thomas Bodley, viene aperta al pubblico la biblioteca Bodleiana di Oxford, mentre nel 1607 a Milano, grazie al contributo del cardinale Federico Borromeo, nasce la biblioteca Ambrosiana.

Tuttavia, mentre le biblioteche abbaziali avevano avuto la funzione di conservare solo i testi sacri e le opere liturgiche, le biblioteche umanistiche si trovarono dinanzi al compito di ospitare autori ed opere che non avevano più alcun limite culturale e non si riducevano a funzioni meramente propedeutiche o di pratica religiosa, ma abbracciavano l’intero scenario della cultura classica, originaria o giunta attraverso le versioni arabe.

Ma, in questa fase storica le biblioteche non erano solo meri depositi delle edizioni a stampa. A motivare l’importanza assunta dalle biblioteche nel Cinquecento, vi era un’altra ragione: quella di costituire un veicolo privilegiato nella lotta della Riforma protestante contro il cattolicesimo. Si racconta che Lutero avesse raccomandato ai principi ed ai nobili tedeschi di istituire biblioteche dappertutto, avendo percepito che questa diffusione capillare in ogni città e paese, poteva diventare il mezzo più efficace per l’affermazione del protestantesimo. Si tratta delle cosiddette “biblioteche collettive” ossia raccolte messe a disposizione della collettività sula base di un “programma pedagogico”. La risposta della Chiesa cattolica non tardò ad arrivare: tanto con il rafforzamento della Inquisizione, quanto con la pubblicazione degli Indici dei libri proibiti, seguita da una vasta e poderosa pubblicazione di opere dei Padri della Chiesa.

Alla fine del Settecento una crisi generale del sistema bibliotecario conduce ad una significativa diversificazione della produzione libraria: alla lettura “enciclopedica” degli eruditi si affianca un approccio più vorace, attraverso nuove forme di libro come i romanzi e i giornali. Una crisi che però non genera un effetto dissolutivo. Perché anche durante le fasi di decadenza e di crisi dense di avvenimenti, di cambiamenti politici, economici e sociali, le biblioteche riescono a resistere e si registrano segnali di vivacità, di rinascita e di innovazione.

È così che le biblioteche si sono affermate nella storia dell’uomo. Luoghi attorno ai quali si sono sviluppate professioni e attività commerciali, ma anche relazioni di potere ed eventi di grande portata storica, che hanno provocato fenomeni di segno opposto: dallo smantellamento di molte grandi biblioteche perché legate a centri di potere oramai decaduti, alla rinascita di interesse favorendo il moltiplicarsi di centri di scrittura. Un’istituzione destinata a vivere anche nel presente, minacciato dalla sovranità del potere digitale. Perché le biblioteche rispondono a bisogni quotidiani che si tratti di informazione (non tutto si trova in rete), di uguaglianza, di democrazia o di identità collettiva.