Nel libro di Giancarlo Dotto una storia a tinte forti in un mondo che non sa più emozionare: «Senza il velo consolatorio della bellezza, che ci tiene agganciati alla vita. Il calcio accetta, senza ipocrisie, di essere quello che è, un gioco crudele»

Si può cercare bellezza dove regna la disillusione? È quanto ci chiediamo ogni giorno, sperimentando quanto la distanza reciproca venga accentuata, per paradosso, dagli stessi strumenti che dovrebbero ridurla. Accade così che la saturazione di input finisca per privarci del gusto della scoperta.

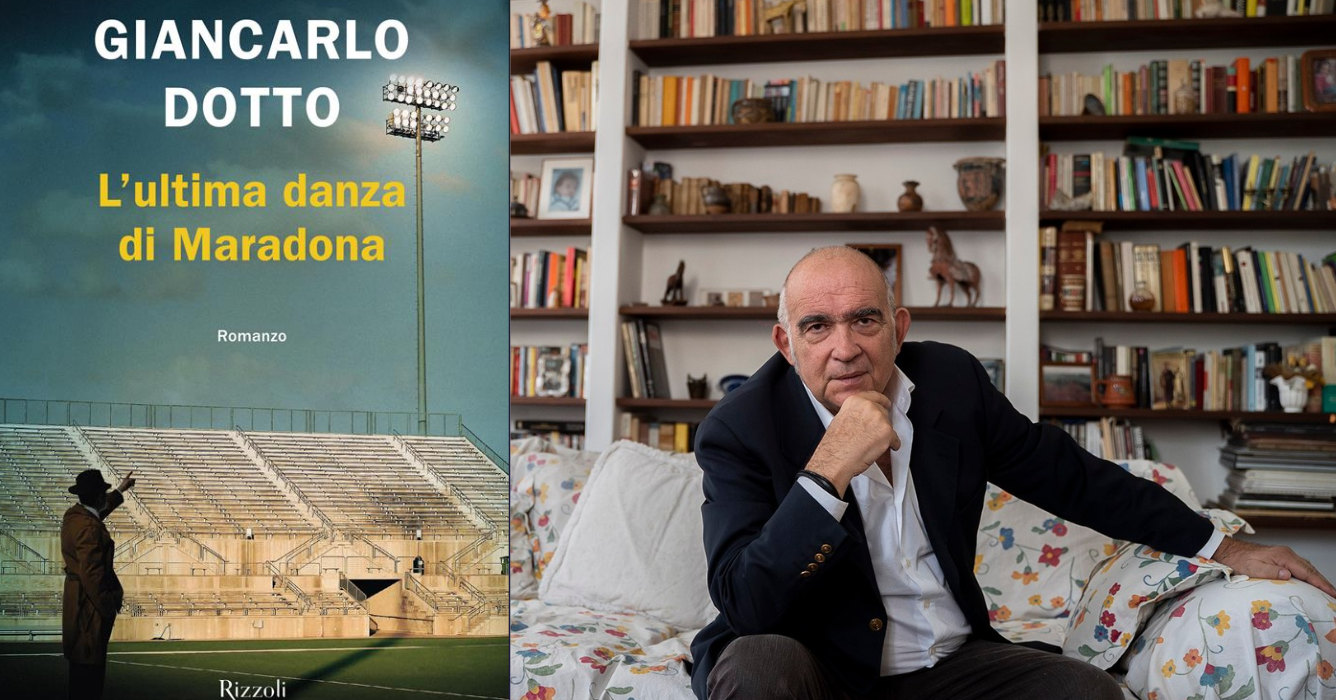

E, trasferendoci allo sport, del giusto rapporto con la bellezza, tra mito e aspirante tale. Lo sperimenta anche Werner Falco, vecchio scopritore di talenti argentino protagonista de “L’ultima danza di Maradona” (Rizzoli), opera del giornalista Giancarlo Dotto. Un noir che diventa introspezione nel momento in cui il massimo idolo sportivo viene a mancare, lasciando il calcio nella tempesta delle sue ipocrisie.

Signor Dotto, il suo libro apre già nel titolo a diversi livelli di interpretazione…

«È certamente un noir, perché ne ha tutte le caratteristiche ma, dalle prime reazioni che ho avuto, sto notando come, perlopiù, quella prevalente sia “mi sono divertito molto”, “mi sono ammazzato dalle risate”. Il che, in prima battuta, mi ha fatto pensare che qualcosa non fosse andato per il verso giusto».

Invece?

«Spesso capisci meglio cosa hai scritto proprio sulla base delle reazioni. Evidentemente, al di là che c’è la sua dose di orrore, ho scritto qualcosa che è andato su quel versante lì. Devo dire, però, che la parte a cui sono più interessato io, al di là dell’elemento di divertimento dovuto al grottesco, dei morti, della suspence, di commissari e assassinii, è ciò che ha dato a me lo spunto, ovvero il tema della bellezza perduta».

Ed è qui che entra in gioco Maradona. O meglio, la sua scomparsa…

«A un certo punto, cominciò a circolare clandestinamente un video in cui si vedeva Maradona trascinarsi in un balletto all’interno di un contesto domestico piuttosto sciatto, accompagnandosi con una signora accondiscendente. Quel “balletto” raccontava la decadenza assoluta del calciatore, pur restando in qualche modo grandioso anche in questa fase. Dopo pochi mesi venne a mancare».

In effetti, la sua perdita sconvolse il mondo del calcio. E generò molte riflessioni su come stava cambiando…

«Nel mondo del calcio, come in tutti quelli dominati da denaro, interessi e avidità, ci sono conflitti micidiali e rivalità, ma anche personaggi con profonde patologie mascherate da ipocrisia di fondo e dalla necessità di fare buon viso a cattivo gioco. Ho quindi cercato di immaginare cosa sarebbe accaduto se tutto questo fosse esploso senza argini, facendo cadere la maschera. Avevo bisogno, però, che ci fossero fattori scatenanti. Uno di questi, appunto, è stato il lutto per la perdita di Maradona, ossia della bellezza. Come nella vita, se viene a mancare un fattore consolatorio, questo segna un lutto sottile».

Qualcosa che, in ambito sportivo, finiamo per sperimentare un po’ tutti?

«Un lutto fondamentale – anche se lutto non è –, per me, è stato l’addio al tennis di Federer. Questo per dire che la perdita diventa una ferita permanente, un’emorragia che genera senso di malessere che si trascina nel tempo. Oltre a questo ho inventato, con approssimazione al tema del Covid, una nuvola pestilenziale che aleggia sull’umanità e ne corrode il mondo. In questo contesto, le maschere cadono e i conflitti esplodono. E qui entra l’aspetto coinvolgente del libro».

Ovvero?

«Il fatto che si rifaccia a personaggi reali. E il gioco, per il lettore, è cercare di indovinare chi sono. Alcuni sono immediatamente riconoscibili. Werner Falco, ad esempio, è Walter Sabatini. Nel libro si chiama “il bucaniere”, nome che gli avevo attribuito anche nella realtà. Altri sono direttori sportivi, allenatori… Ogni mio personaggio è riconoscibile»

Forse il lettore di oggi sarebbe fortemente interessato da una “bomba” di questo tipo.

«C’è un voyeurismo sfrenato, determinato dal fatto che i personaggi dello sport si raccontano, si confessano in tutte le finestre della comunicazione sociale. C’è una sorta di gara, in questi misteriosi podcast, a raccontare confidenze, segreti, che una volta era impensabile poter carpire da un calciatore. Il personaggio sportivo aveva un’ermetica che quasi mai lo portava a svelare segreti dello spogliatoio. Oggi, invece, si vengono a sapere situazioni inaspettate, c’è una corsa morbosa a queste rivelazioni. E in questo dietro le quinte, vengono fuori odi, conflitti di cui non avevamo neanche il sospetto. Nel romanzo, tutto questo non riesce più a restare sepolto ed esplode in tutta la sua violenza. Senza il velo consolatorio della bellezza, che ci tiene agganciati alla vita. Il calcio accetta, senza ipocrisie, di essere quello che è, un gioco crudele».

Il calcio ha svelato troppo di sé per essere ancora “a portata” del tifoso?

«Il motore decisivo di questa disillusione, che diventa crudeltà, è la sottrazione del mito. Nel mondo di oggi il calcio si racconta e si espone nella chiave del basso pettegolezzo. Secondo me, la perdita di qualità sta nel fatto che non nascono più campioni. Non dimentichiamo che, di fronte allo sport, si resta bambini. Io ho avuto un rapporto molto profondo con un genio come Carmelo Bene, che aveva la capacità di perpetuare l’infanzia dentro di sé. E questo accadeva in particolare con i miti sportivi. Ricordo, ad esempio, quando Van Basten diede l’addio al calcio a 28 anni, per lui fu un lutto permanente, si definì inconsolabile».

Ora, invece, la nostra fragilità calcistica è l’ordinario?

«Perché non si riesce più a ricostruire questa catena del mito. I giovani di oggi non vanno dietro a un pallone avendo in testa un mito con cui identificarsi. Eppure è questo il motore che alimenta i nostri sogni ma anche la nostra capacità di crescere, l’esempio trascinante che spesso ci spinge oltre i nostri limiti e crea i presupposti di un desiderio. Questo motore oggi viene a mancare ed emerge il vivacchiare in un mondo che produce grande e facile benessere, che infiacchisce le anime e non produce più desiderio».

È questo il difetto più grande della nostra Nazionale? Ma forse delle ultime generazioni…

«Quando Spalletti si misura con l’esperienza della Nazionale, il suo fallimento è dovuto al fatto di essere andato lì carico di desiderio, cercando di trasmetterlo a modo suo, quindi molto passionale, senza riuscire a farlo perché non ha trovato corrispondenza, l’opportunità di filtrare nelle anime di questi ragazzi che non capiscono un tipo di comunicazione come questa. Questa dimensione di grandezza è stata perduta e, probabilmente, è alla base di un calcio che ha sì dei talenti ma senza la profondità di chi sta giocando con l’idea che questa sia la cosa più importante della sua vita. C’è un’apatia generale che spiega la mediocrità dei tempi».

C’è uno stacco generazionale che impedisce ai ragazzi più giovani, che hanno ricordi vaghi del 2006 e delle ultime esperienze deludenti, che contribuisce a una mancanza di cultura, della Nazionale e del Mondiale?

«Si sta formando una pericolosa abitudine a non conquistare certi risultati. È come se fosse un fatto ordinario non qualificarsi e non generare certe passioni. Nel mondo di oggi c’è l’incapacità di essere dentro le cose con la passione e il richiamo dei miti che, in qualche modo, rende muto questo calcio».

Pochi anni fa, la morte di Paolo Rossi fu la perdita dell’innocenza calcistica. Ma anche altri episodi, come il ritiro di Totti, per molti fu lo stacco con un’epopea forse irripetibile…

«Il mito sportivo che muore è una specie di scandalo, che ci ferisce ancora di più perché risulta incomprensibile. E lo stesso vale per l’addio. Nel momento in cui Totti smette, cessa di essere una divinità per diventare un uomo come tutti gli altri. Fuori dal suo ambito mitologico, il campo di calcio, si rivela come un uomo con tutte le sue fragilità. E questo diventa, in qualche modo, una forma di lutto, una perdita che diventa inaccettabile».

Frammentazione, saturazione dei calendari, la perdita del “rito” domenicale della partita… Forse abbiamo esagerato?

«Il calcio di oggi è senza miti, senza campioni, e lo scoramento, l’apatia con cui lo seguiamo, in quanto prede di un atteggiamento meccanico, ci rende dei gregari, non più soggetti che trasformano lo sporti n passione. Questo è il vero tema, il post-umanesimo, l’impossibilità di trasferire le emozioni in una cornice mitica, ma incappare nella cancellazione dell’esistenza stessa. Annientarsi vedendo tutto il possibile ma senza un’oncia delle emozioni di un tempo».