C’è un’arte che gioca con le parole, superando i confini della realtà, svelando passioni e talvolta desideri nascosti, riuscendo a cogliere l’essenza delle cose in modo fresco, incontaminato e senza pregiudizi, suscitando emozioni diverse in ognuno di noi. A riuscire in questa imperitura impresa è la poesia, una delle forme più antiche e suggestive di racconto dell’esperienza umana. Osteggiata molte volte dagli studenti chiamati a memorizzarla a tutti i costi, e per questo talvolta poco compresa. La poesia continua ad essere sempre presente nella vita di tutti noi, nel bene o nel male. Un’arte dal valore universale, celebrata anche dall’Unesco che dal 1999 ogni anno il 21 marzo dedica alla poesia una giornata mondiale.

Nell’antichità

Gli antichi consideravano la poesia un dono sacro delle Muse agli uomini, i quali fungevano da semplici intermediari di un sapere altrui di origine divina, per diffonderne la conoscenza presso la collettività. Entrano così in scena gli Aedi o Cantori, figure sacre equiparate ai profeti, che ricevevano una volta soltanto la loro investitura, quando, ancora giovani, avvertivano dentro di loro la spinta al comporre. L’incontro con le Muse costituiva infatti un’esperienza giovanile, che si imprimeva nel ricordo e che il poeta amava narrare ogni volta che le circostanze lo permettevano.

Un linguaggio universale

Essendo nel mondo antico la scrittura ancora ignota, la parola orale era l’unico modo per diffondere e sviluppare il bagaglio culturale della società e tramandare la filosofia dei principi e dei valori di interi popoli, raccontando leggende e avvenimenti importanti. Un impegno che imponeva l’uso di un linguaggio universale, capace di emozionare e di ispirare, adattandosi ai cambiamenti storici e culturali che attraversano epoche e stili, senza mai perdere la sua essenza. Un compito che solo la poesia poteva assolvere, quale arte libera che sfugge a definizioni univoche, riuscendo sempre a farsi capire, trasformando tutto in versi: un gesto, un ricordo, un’idea. L’unica arte, diceva Francesco Petrarca “capace di innalzare monumenti più duraturi del bronzo”.

Le origini

Non si conoscono esattamente le origini della poesia. Alcuni raccontano che sia stata inventata dai popoli baltici che migrando verso sud hanno fatto sì che iniziasse a germogliare rigogliosa anche nel mediterraneo. Sicuramente, quando si vuole ripercorrere la storia della poesia non si può non iniziare evocando le gesta del cantore più antico, Omero, che comincia l’Iliade con un’invocazione “Cantami, o diva, del Pelide Achille l’ira funesta…” chiedendo alla Musa di sostenere il suo sforzo creativo e di concedergli la perizia del canto. Nel solco della tradizione omerica, anche Virgilio all’inizio dell’Eneide invoca una generica Musa affinché lo aiuti a richiamare le cause dell’ira di Giunone.

Dante e la Commedia

E lo stesso accade anche con il Sommo poeta, per il quale le Muse erano un elemento che non era possibile ignorare, considerandole un simbolo di un sapere alto, che innalza la dignità umana e permette la poiesi del canto. Tuttavia, Dante all’invocazione “cantami o Musa” di ascendenza omerica, preferisce un “m’aiutate” consapevole di stare per affrontare un’ardua impresa poetica in cui dovrà dimostrare tutta la sua bravura. Nella Divina Commedia il poeta è infatti il mediatore tra il mondo umano e quello divino, portavoce di una riflessione profonda sulla condizione umana e sulla giustizia divina. Tuttavia, sebbene le Muse rappresentino per Dante le divinità alle quali il poeta deve fare appello nell’atto della creazione artistica, come tutti noi sappiamo, la vera musa ispiratrice della sua intera opera è una persona in carne ed ossa, colei per la quale ha composto le prime liriche e alla quale ha dedicato tutta la sua attività di cantore dell’amore: Beatrice.

Il “ripudio” delle Muse

Se è vero che le Muse avevano il compito di proteggere la sacralità dell’arte, custodirne i segreti e fungerne da fonte di ispirazione, non mancavano però quanti disdegnavano il loro ruolo, mostrando un certo scetticismo e negando fermamente di essersi avvicinati alle cime del Parnaso, luogo di residenza delle Muse. È così per il poeta latino Ovidio che nei suoi Amores definisce la sua poesia “Musa iocosa”, ossia una Musa che non domina l’animo del poeta, che dichiara lepidamente di amare ogni bella donna. Non meno importante è il netto rifiuto delle Muse nella poesia cristiana. Qui, al posto delle muse pagane ci sono lo Spirito Santo e Dio. Ma non si tratta di una vera e propria battaglia contro i simboli della cultura classica. L’intento è semmai di sconfessare la convinzione che le Muse fossero dispensatrici di sapere, compito spettante solo alla Grazia divina in mancanza della quale ogni conoscenza è da considerare fallace.

Il rinascimento

Con l’arrivo del Rinascimento, la poesia subisce un rinnovamento radicale, portatore di una riscoperta e una rivalutazione della letteratura e di un ritorno alla cultura classica. Ambasciatori di questa rinascita sono poeti come Boccaccio e Petrarca che riesplorano i temi dell’amore e della bellezza, sebbene si inizi ad intravedere una sensualità manifestata liberamente, che porta in sé qualcosa che precedentemente non era dato riscontrare, che ha poco a che fare con la delicatezza e la raffinatezza dei versi di Catullo, il poeta latino dell’innamoramento, attento alle pieghe più riposte dell’anima e del mal d’amore. È quanto accade nei sonetti di William Shakespeare, autentiche espressioni di un’arte come via di immortalità contro l’implacabile fluire del tempo. Anche qui, non mancano i riferimenti alla sessualità, mai eccessivamente espliciti, sempre celati dietro a doppi sensi, metafore e giochi di parole, oggi difficili da tradurre e comprendere, ma molto immediati all’epoca.

Tra sogno e ribellione

Insomma, una sensualità che tendeva ad accompagnarsi all’artificio, allo sfarzo e al trucco, temi che saranno ripresi in epoca moderna dai poeti decadenti, come Gabriele D’Annunzio. La poesia non comunica più un atteggiamento eroico e attivo, ma un senso di ribellione impotente, la fuga nel sogno e nell’evasione. Si abbandonano così le rigide strutture del Classicismo per abbracciare una visione più libera e personale della creatività poetica: il primato non proviene più dal cuore, ma dagli istinti, dalle pulsioni individuali e dall’inconscio.

Baudelaire e Leopardi

Ad avere ben chiara la situazione è Baudelaire, che reagisce alla delegittimazione del proprio ruolo, tentando di trasformare quell’impotenza in privilegio. Accade così che con la sua raccolta “I Fiori del Male”, Baudelaire indaghi le complessità e le contraddizioni dell’animo umano, affrontando con coraggio temi inediti che pongono le basi per le future evoluzioni della poesia, continuando a influenzare e ispirare generazioni successive. Da parte sua, anche Leopardi, pur restando vicino alla tradizione e alla lingua del classicismo, mostra il suo interesse per il vero dell’io e il vero sociale di molti. Così l’umile ginestra, che con il profumo consola il deserto, è l’estremo messaggio di una lettura disincantata della realtà.

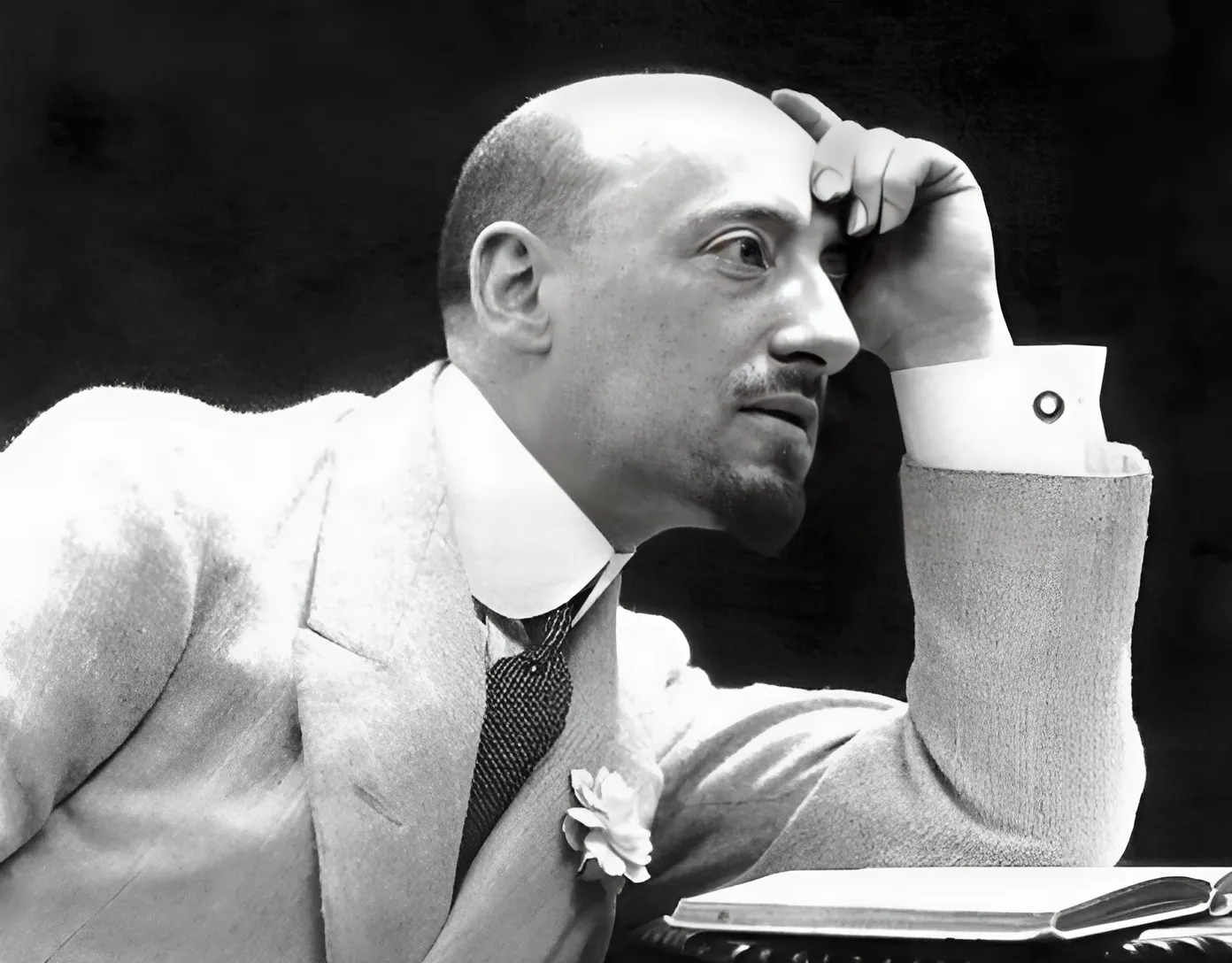

Il dandy

Ma il poeta non era solo un mero ribelle dai toni provocanti delle parole. Si poteva essere ribelli anche indossando abiti sartoriali, avvolgendosi di lusso ed eleganza, impegnandosi a “fare della propria vita un’opera d’arte”, serbando una forte attenzione per i simboli e per i lati oscuri della realtà. È così che nasce la figura del poeta esteta, il dandy, espressione usata nella Londra del XIX secolo per indicare l’uomo elegante e raffinato, l’anticonformista che si isola in un solitario sogno di bellezza, lontano dalla sobrietà borghese e dall’ignoranza delle masse incolte presenti nella società.

Oscar Wilde

E qui non si ammettono repliche: l’unico dandy più ammirato e controverso della storia è l’irlandese Oscar Wilde. Con atteggiamenti provocatori e lingua sferzante, Wilde racconta la Londra vittoriana del 1881, violando le soffocanti regole morali di quella società, per nulla disposta a far svelare le sue contraddizioni in maniera così sarcastica e beffarda, e che di certo non avrà pietà di lui. Nella sua più celebre opera, “Ritratto di Dorian Grey”, Wilde si diverte a scandalizzare e a provocare, perché la ricerca della soddisfazione è la via di scampo da abnegazione e frustrazione a cui l’uomo sarebbe destinato, se non realizza ciò che desidera. “Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più” diceva Oscar Wilde, anche se dietro la rivolta si nasconde in realtà il suo desiderio di successo e di piacere agli altri.

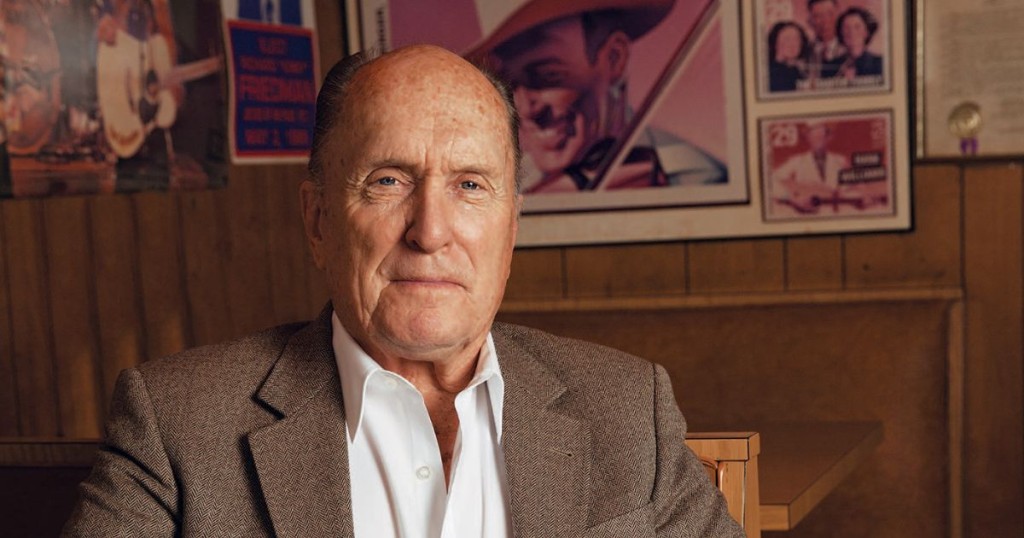

L’equilibrio di Ungaretti

All’insegna del ritorno all’ordine e alle forme poetiche più tradizionali, ma rinnovate dall’interno grazie alla lezione delle avanguardie, è la dialettica che caratterizza la poesia dei primi due decenni del Novecento in Europa. Due fattori che corrispondono ai due poli della poetica di Giuseppe Ungaretti, tesa alla ricerca di equilibrio e di armonia ma anche bisognosa di trasgressione, di tensione e di turbamento. Per Ungaretti la poesia è l’unico tramite di comunicazione tra storia ed assoluto, tra individuo e collettività, tra particolare ed universale.

Saba “contro” D’Annunzio

Che dire poi di Umberto Saba, nato ai confini della civiltà italiana, la cui poesia aveva una precisa funzione psicologica e sociale: aiutare l’uomo a ritrovare la propria identità e la propria integrità, ridandogli anche la possibilità di partecipare armoniosamente alla vita sociale. Per Saba il poeta doveva essere onesto e poteva esserlo solo cominciando da sé stesso. Una visione poetica che è l’esatta antitesi di quella di D’Annunzio che promuove la figura del poeta-vate, dispensatore di verità e superiore all’uomo comune.

I ricordi di Quasimodo

Ma, quando la guerra spezza la quotidianità, un moto di fuga dal presente e di regressione in un mondo innocente prende il sopravvento, e la poesia assume i connotati della contemplazione, consentendo quel distacco dalla realtà. In Quasimodo, le parole del poeta si sottraggono alla storia per incontrare la memoria dell’infanzia, allontanando la mente e l’anima dalla tragedia della guerra. È così che la ricerca poetica riesce sempre a condurre ad approdi appaganti, con un interesse verso i contesti marginali, ma anche nutrendo una certa simpatia verso realtà rarefatte, ridotte a semplice sensibilità metaforica, ma alla fine non così tanto distaccate dal mondo reale.