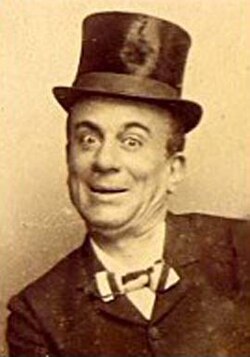

Cento anni la scomparsa del grandissimo Eduardo Scarpetta, nato a Napoli nel 1853: “Appena posi il piede sul palcoscenico mi parve di sentire una fragorosa risata”

Sulla collina del Vomero a poco più di un chilometro da San Martino e Castel Sant’Elmo, mete di turisti, c’è una villa in stile liberty che racconta uno spaccato della Napoli di fine Ottocento. È Villa La Santarella, opera architettonica eretta ad angolo fra via Palizzi e via Luigia Sanfelice, che si richiama a una delle commedie di successo del commediografo Eduardo Scarpetta morto a Napoli 100 anni fa. La prima cosa che attrae lo sguardo è una frase sulla facciata: “Qui rido io”.

Una frase di Scarpetta che racchiudeva la sua filosofia di vita. Fu proprio l’artista a far realizzare, con i proventi di “ ’na Santarella”, il villino a due piani (oggi ne ha tre), il bassorilievo con una scena della commedia situato nell’androne e quella frase sulla facciata. Sul Vomero abitò fino al 1911, organizzando feste e piccoli spettacoli per gli amici. Poi, convinto dalla moglie Rosa, la vendette e si trasferirono in un palazzo di via Vittoria Colonna, acquistando un appartamento al primo piano, dove in una delle stanze in cui amava rinchiudersi per scrivere, annotò anche le sue memorie.

Eduardo Scarpetta era nato a Napoli il 13 marzo 1853, terzogenito di Domenico, ufficiale agli Affari ecclesiastici nel ministero del governo borbonico, e di Emilia Rendina. Un ragazzino vivace e studioso. Una sera del 1861 assistette alla Fenice di Napoli alle rappresentazioni del “Reazionario e la garibaldina” e di “Masaniello”. Rimase a bocca aperta, estasiato e nel suo immaginario quel lavoro fra realtà e finzione era il lavoro ideale. Così, quando sette anni dopo il padre morì, decise di “rendersi autonomo”.

All’età di 14 anni affrontò un provino per entrare in una compagnia teatrale sia per seguire la sua ambizione sia per aiutare la famiglia in gravi condizioni economiche. “Appena posi il piede sul palcoscenico mi parve di sentire una fragorosa risata”. Cosi Eduardo Scarpetta raccontò il suo debutto quando, privo di studi e con un babbo ammalato, bussò alla porta del famoso teatro napoletano, San Carlino. Provò qualche battuta, ma risero di lui. Non si diede per vinto e trasformò la goffaggine in vis comica. Pensò: se ridono gli attori a crepapelle, alle mie boccacce e battute, riderà anche il pubblico. Non tornò sui suoi passi, continuò a star lì cercando di divertire i presenti. Fu così scritturato dalla compagnia di Michele Pozzo e guadagnava al giorno 3 lire.

Entrato poi nella compagnia di Antonio Petito, ne divenne capocomico nel 1879. Era un ragazzo ambizioso. Recitò in quasi tutti i teatri napoletani San Carlino, Fiorentini, Sannazaro, al Fondo e negli altri grandi teatri di prosa italiani, Fece trasferte anche a Parigi.

Tra i personaggi da lui interpretati ricordiamo Felice Sciosciammocca. Una vera rivoluzione: il teatro si era nutrito fino ad allora di maschere e ora vedeva crescere sulla scena un personaggio. L’allievo di Petito rincorrendo la propria ambizione, aveva superato il maestro? Il successo di “Lu curaggio de nu pompiere napulitano” e del suo don Felice maestro di calligrafia confermerebbe l’ipotesi. Nel 1880, grazie a un ingente prestito, Scarpetta poté debuttare con la propria compagnia comica che portò nei teatri un repertorio dialettale moderno, ispirato alle pochade francesi.

Scarpetta scrisse una pagina nuova della storia del teatro napoletano da quel 1880. Tra le sue opere “Tre pecore viziose”, “ ’O Scarfalietto”, “Il romanzo d’un farmacista povero”, “’Nu turco napulitano” e il suo capolavoro “Miseria e nobiltà”. Di quest’opera molti fecero lusinghiere recensioni e Ferdinando Martini definì il primo atto «degno della firma di Molière». Seguì un’altra commedia di successo “ ’Na santarella” e poi “ ’O miedeco d’e pazze”. Scrisse spettacoli di varietà, poesie e tre libri di memorie: “Don Felice: memorie di Eduardo Scarpetta”, “Dal S. Carlino al Fiorentini” e “Cinquant’anni di palcoscenico”.

Fu anche attore cinematografico, girando film ispirati ad alcune commedie che lo avevano reso celebre, “Miseria e nobiltà”, “La nutrice”, “Un antico caffè napoletano”, “Tre pecore viziose” e “Lo scaldaletto”. Visse un momento difficile nel 1904. Fu l’anno in cui Gabriele D’Annunzio pubblicò la tragedia “La figlia di Iorio”. Un successo incredibile che non sfuggì all’attento Scarpetta, che aveva l’abitudine di trasformare in pochade le opere che più lo colpivano, italiane e francesi, traducendole nel dialetto napoletano. Nacque così “Il figlio di Iorio”. D’Annunzio andò su tutte le furie e intentò una causa per plagio. Anche il debutto di quell’adattamento di Scarpetta, il 3 dicembre nel 1904, fu contestato. Ma l’8ª sezione del tribunale penale di Napoli diede ragione al commediografo napoletano e sentenziò che si trattava di una parodia e non di plagio. Scarpetta fu assolto ma uscì da questa vicenda molto amareggiato. Decise così di dare l’addio alle scene continuando nel teatro come autore e nel 1911 lasciò la compagnia al figlio Vincenzo.

Considerato il più popolare attore e autore del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, Eduardo Scarpetta fu il capostipite di un’importante dinastia teatrale, divisa fra gli Scarpetta e i De Filippo. Ebbe, infatti, numerosi figli, pochi dei quali riconosciuti legalmente. Diede il proprio cognome al primogenito di Rosa De Filippo (che aveva sposato nel 1876) nato probabilmente da una relazione della moglie con re Vittorio Emanuele II. Da Rosa ebbe Vincenzo che divenne attore, musicista e autore teatrale. Ebbe una la relazione con la maestra di musica Francesca Giannetti da cui nacque Maria, che fu abbandonata dalla madre in un istituto e subito adottata da Scarpetta.

Inoltre con Anna De Filippo, sorellastra della moglie, ebbe tre figli: Ernesto (che fu riconosciuto da Vincenzo Murolo e la moglie), Eduardo e Pasquale. La relazione più importante e più nota fu con Luisa De Filippo, nipote di sua moglie Rosa, da cui nacquero Annunziata (Titina), Eduardo e Giuseppe (Peppino). Dai tre bambini Scarpetta si faceva chiamare zio. Insomma l’artista fu impeccabile in teatro, alquanto discutibile nel privato. Anche se la gente del popolo lo adorava e così i suoi dipendenti, tra cui l’inseparabile cocchiere Pasquale Durazzano, detto Pascalino, e il cuoco della casa don Salvatore Schiattarella. Entrambi furono al suo servizio per 35 anni, fino alla fine.

Nella sua casa in via Vittoria Colonna, Scarpetta aveva uno studio con mobili di noce intagliata, un’ampia scrivania con fermacarte, calamai e penne. Eppure in quello studio non metteva mai piede. Preferiva lavorare su una mensola rotonda che poteva trasportare dove voleva e per rimanere lì a scrivere, intere giornate, fumando, scrivendo e prendendo il suo caffè forte. Guai a importunarlo. C’era il divieto assoluto di rivolgergli la parola.

Sulle scene aveva le sue regole: dall’evitare di guardare il suggeritore o il pubblico all’ avere sempre le scarpe lucide e le mani pulite, dal non esagerare nell’enfasi al rispettare sempre il capocomico. Piccole regole di autocontrollo che lo rendevano padrone della scena e della battuta. Un formatore degli attori e un riformatore del teatro. Lo riconobbe lo stesso Eduardo De Filippo che da piccolo osservò molto come “lo zio” lavorava, affermando che “la rivoluzione che Scarpetta operò nel teatro napoletano, intesa come recitazione, repertorio e messa in scena, lasciò tracce profonde anche nello spirito, nel comportamento e nel costume degli attori. I teatranti cominciavano ad acquistare una coscienza professionale che, giammai prima di allora, si erano sognati di possedere”.

Pur lontano dalle scene da anni era ancora riconosciuto da tutti come l’attore napoletano più popolare. Ogni giorno lo si vedeva fare la solita passeggiata con il coupé a un cavallo. Tutti gli sorridevano e a tutti lui sorrideva. Non amava le smancerie. Quando morì, il 29 novembre 1925, assistito dalla famiglia e da un frate del convento di S. Teresa, Napoli si fermò, come sottolinearono tutti i giornali pubblicati allora. Per alcuni con Scarpetta si era spenta la gioia di Napoli. Una gioia già affievolitasi quando il comico napoletano si era ritirato dalle scene. Ai primi attimi di sgomento e dolore seguirono momenti frenetici: per permettere che il suo corpo fosse esposto e onorato dal suo pubblico occorreva imbalsamarlo, come era stato fatto per Enrico Caruso. Fu un lavoro che durò un giorno e due notti. Fu preso anche il calco del suo viso (poi esposto nel foyer del San Ferdinando). Poi l’artista fu vestito con lo smoking e la croce di grande ufficiale d’Italia sul petto. Il corteo funebre paralizzò la città. Strade gremite, tante luci accese lungo i marciapiedi, saracinesche abbassate. E passando davanti a qualche negozio ancora aperto, si sentì urlare Peppino De Filippo “appicciate tutte ‘e luci e chiudete!”. Pioveva, ma erano tutti lì a salutare don Eduardo.

Di lui, oltre alle sue opere e ai suoi libri resta il ricordo di una figlia, custode del suo diario, e quello che lui scrisse al nipote Eduardo. Maria inserì alcune riflessioni tratte dal diario di Scarpetta nel suo libro “Felice Sciosciammocca mio padre” in cui offrì particolari inediti.

“Bacio la mia Maria e me ne vado a teatro, ma con un incubo, un malessere che mi rende infelice”. Quella sera la figlia aveva la febbre molto alta e lui si sentiva in colpa perché non poteva trattenersi accanto a lei.

Al nipote che portava il suo nome, Eduardo Scarpetta dedicò la prefazione delle sue Memorie: “Quante volte mentre io ridevo e facevo ridere piangeva il mio cuore! A te, lo so, pare strano che si possa ridere e piangere insieme. Ma non ti sembrerà più così strano quando gli anni parecchi anni spero saranno trascorsi anche per te Allora Tu dirai e penserai ricordandomi: il mio caro nonno aveva ragione”. Era il 1922 ed era in vena di aprire il proprio cuore al piccolo, spiegandogli che per ottenere successo e affermarsi “bisogna lottare tanto e anche soffrire”. Però, aggiunse “Anche tu come tuo nonno potrai forse dire un giorno: dopo aver tanto lavorato e sofferto… ora rido io!”