C’è spazio per un nuovo movimento hippy? Il clima è lo stesso e molti valori restano attuali

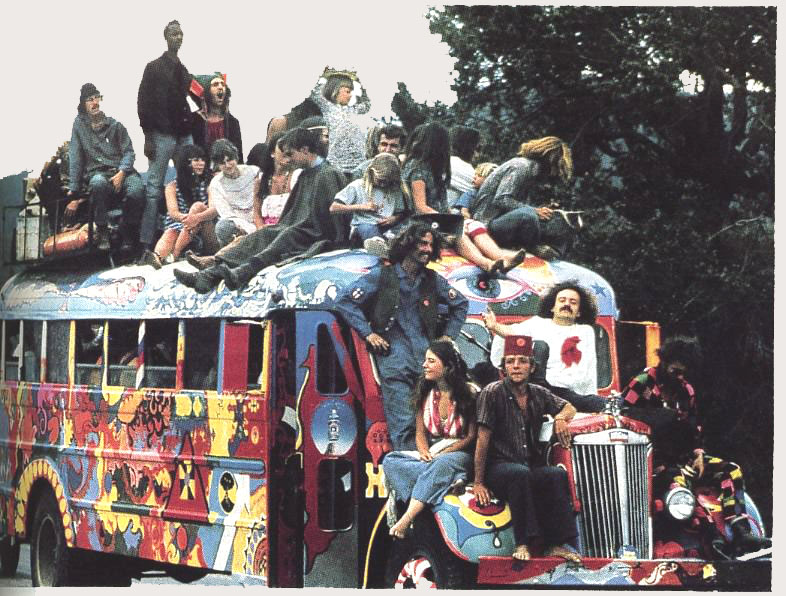

Il movimento hippy nasce negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’60, come reazione culturale e sociale a una società percepita come conformista, materialista e militarista.

Il contesto storico è particolare: molti giovani si oppongono alla guerra del Vietnam in corso, conflitto visto come ingiusto e imperialista. Inoltre, da un lato vige la cultura del conformismo, con gli anni ’50 e inizio ’60 segnati da rigidi ruoli sociali, paura del comunismo pressione al successo economico; dall’altro, invece, si assiste a una vera e propria crisi dei valori tradizionali, e al crescere del desiderio di libertà, autenticità e pace. La californiana San Francisco (in particolare il quartiere di Haight-Ashbury) diventa il cuore del movimento, che prende piede anche a New York (Greenwich Village) e Berkeley (campus universitari), che diventano altri centri di fermento.

Le influenze culturali sono molteplici, dalla Beat Generation degli anni ’50 con poeti come Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William S. Burroughs che ispirano la ribellione culturale, alla musica folk (Bob Dylan), rock psichedelico (The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead), Jimi Hendrix, The Beatles (dopo il 1965).

Accanto, l’uso di di LSD e marijuana, promossi da figure come Timothy Leary (Turn on, tune in, drop out) e un marcato fascino per l’Oriente e la spiritualità, buddismo, yoga, meditazione, filosofie non violente.

Il movimento, nella sua massima espansione, ha vita abbastanza breve: non ha una data precisa di fine, ma declina di fatto tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70. Ci sono alcuni momenti chiave che segnano la sua fine come fenomeno di massa organizzato e coeso, a partire probabilmente dal Festival di Woodstock (agosto 1969), spesso considerato l’apice e il simbolo del movimento in quanto rappresenta il momento di massima visibilità, unità e ottimismo. Ma è anche una sorta di addio idealizzato: dopo Woodstock, la realtà comincia a spezzare l’utopia. L’Altamont Free Concert (dicembre 1969), concerto simile a Woodstock, in California, con i Rolling Stones, finisce in violenza e si registra la morte di un uomo ucciso da una guardia del corpo dei Hells Angels. Questo avvenimento, simbolicamente, segna il tramonto del sogno pacifico: la cultura hippy mostra il suo lato oscuro (droghe pesanti, caos, violenza). L’inizio degli anni ’70 segna l’avvio di una fase di crisi e disillusione. Molti giovani tornano alla vita “normale” per motivi economici o familiari, mentre le comuni alternative falliscono per problemi pratici: mancanza di cibo, conflitti interni, isolamento. In aggiunta, l’uso di droghe pesanti (LSD, eroina) porta a dipendenze, psicosi e morti, come per esempio quelle di Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison tra il 1970 e il 1971. Nel 1973, inoltre la fine del servizio militare obbligatorio e gli accordi di pace in Vietnam fanno si che uno dei motivi principali della protesta, la guerra, si affievolisce. Il movimento pacifista perde slancio, e il colpo definitivo al sogno utopico arriva probabilmente dalla crisi petrolifera del 1973, allorché la recessione, la disoccupazione e l’inflazione spezzano definitivamente il sogno di una vita libera e senza denaro, divenuta insostenibile per molti. Il movimento hippy come fenomeno di massa si dissolve intorno al 1973: non c’è un singolo evento che lo cancella, quanto piuttosto una convergenza di fattori. Ma se la cultura hippy non esiste più come movimento organizzato, i suoi valori, estetica e ideali continuano a vivere in forme diverse: negli stili di vita, nella moda, nella musica, nell’ambientalismo e nella ricerca di un modo di vivere più autentico e consapevole. In molti casi, questi ideali sono stati assorbiti dal mainstream, a volte svuotati del loro significato originario, ma in altri continuano a ispirare vere e proprie rivoluzioni culturali e sociali.

I principi fondamentali del movimento hippy – pace, amore, rispetto per gli altri, non violenza – continuano a ispirare movimenti sociali, campagne per i diritti civili, l’ambientalismo e la giustizia sociale. Oggi si ritrovano in iniziative come il pacifismo, il disarmo nucleare, la difesa dei diritti LGBTQ+ e la promozione della diversità. Gli hippy furono tra i primi a denunciare l’inquinamento, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo stile di vita consumistico. Oggi, molti dei loro ideali ecologisti sono diventati parte del dibattito mainstream: il consumo consapevole, l’alimentazione vegetariana/vegana, l’uso di prodotti naturali e biologici, il riciclo e la lotta allo spreco, le comunità ecologiche.

Ancora, elementi dello stile hippy sono diventati icone di moda ricorrenti, così come gli stessi stili musicali continuano ad esercitare lo stesso fascino; e anche se il movimento hippy come tale non esiste più, il suo spirito critico verso il sistema si è trasformato in nuove forme di controcultura, dai movimenti per la legalizzazione delle droghe leggere alla critica al consumismo e al capitalismo, passando per ricerca di modelli di vita alternativi come nomadismo digitale, decrescita felice, e molti altri ancora.

Fenomeno importante, insomma, quello della cultura hippy degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, che ha interessato da vicino moltissimi studiosi di scienza sociali, che ne hanno analizzato la valenza in quanto soggetti di ribellione culturale, simboli di un cambiamento di valori, oggetto di controllo sociale e ovviamente espressione di nuovi movimenti sociali. Da un punto di vista scientifico, la loro eredità non è solo storica, ma teorica: hanno contribuito a rinnovare la sociologia, spingendola a occuparsi di cultura, identità, simboli e resistenza quotidiana, non solo di classi e strutture economiche.

E oggi? In un mondo segnato da guerre, crisi climatica, disuguaglianze crescenti, minacce autoritarie e ansia collettiva, la nostalgia per i valori del movimento hippy – pace, amore, comunità, rispetto per la natura – si ripropone con forza.

Ma è possibile un nuovo movimento ispirato a quegli ideali? E se sì, sarebbe tollerato o represso dai poteri costituiti?

Cominciamo dalla prima domanda, perché un nuovo movimento è possibile (e forse necessario). Le condizioni storiche simili a quelle degli anni ’60. Guerra in Ucraina, conflitti in Medio Oriente, tensioni globali: come negli anni ’60 con il Vietnam, oggi c’è un risveglio del pacifismo, soprattutto tra i giovani. Inoltre, c’è da fare i conti con la crisi climatica: l’emergenza ecologica è oggi più evidente che mai. Movimenti come Fridays for Future o Extinction Rebellion portano avanti una visione che ricorda molto da vicino l’ecologia profonda degli hippy. Ancora, la disillusione verso il sistema: molti giovani oggi rifiutano il modello consumistico, cercano lentezza, autenticità, comunità. Di diverso, ci sono le nuove tecnologie a disposizione. A differenza degli anni ’60, infatti, oggi esistono strumenti potenti: reti sociali e comunicazione globale che permettono di coordinarsi rapidamente, diffondere idee, mobilitare masse ma anche piattaforme di auto-organizzazione, crowdfunding, social media, media indipendenti. In generale, una condivisione di conoscenze: open source, educazione libera, informazione orizzontale sono oramai parte della cultura digitale dei più giovani.

In aggiunta, come ricordati, un’eredità culturale ancora viva. I valori del 1968 e del movimento hippy non sono scomparsi: sono diventati parte del senso comune progressista. Il pacifismo, il femminismo, l’ambientalismo, i diritti LGBTQ+, la spiritualità laica sono tutti eredi, in parte, di quella stagione.

Probabilmente, però, la risposta ad un nuovo movimento sarebbe energica. Un movimento che rifiuta la guerra, il consumismo, la crescita infinita e il controllo tecnologico minaccia gli interessi del capitalismo globale, dell’industria militare, dell’energia fossile, della finanza.

Come accadde con gli hippy, i simboli della pace e dell’attenzione verso uno stile di vita più rispettoso della natura possono essere svuotati del loro significato. Oggi vediamo aziende che si dichiarano sostenibili mentre continuano a inquinare; governi che parlano di pace ma vendono armi. Un nuovo movimento rischia insomma di essere assorbito dal marketing, trasformato in stile di vita invece che in pratica politica.

Come potrebbe nascere allora un nuovo movimento hippy, rinnovato e adeguato all’attuale modello di società occidentale?

Perché è chiaro che non sarebbe (né dovrebbe essere) una copia del passato. Dovrebbe invece essere radicale ma non ingenuo, consapevole delle forze che si oppongono; e globale ma radicato localmente, con reti internazionali ma comunità concrete. E ovviamente tecnologico ma umanista, usando ovviamente i mezzi moderni senza perderne il controllo, e infine dovrebbe unire pacifismo, ecologia, giustizia sociale, diritti animali, decolonizzazione. Piccoli ma significativi esempi ci sono già. Movimenti indigeni (come nel caso delle lotte in Amazzonia), ecovillaggi e comunità resilienti, reti di mutuo aiuto durante crisi (pandemia, alluvioni), con l’importante collante rappresentato da artisti e musicisti che diffondono messaggi di pace e unità.

Un nuovo movimento ispirato ai valori hippy è non solo possibile, ma per molti versi urgente e al contempo difficilissimo da far rinascere. Sarà contrastato con forza, non sempre in modo esplicito: spesso con ironia, disinformazione, cooptazione o isolamento.

La differenza con il passato è che oggi sappiamo cosa non ha funzionato: l’utopia senza strategia, la ribellione senza organizzazione, l’amore senza politica.

Se un nuovo movimento saprà unire cuore e mente, spiritualità e azione, comunità e tecnologia, allora potrà non solo nascere, ma cambiare il corso delle cose. Certo, bisognerà risolvere il problema del conflitto fra socialità tecnologica e necessità di azione collettiva, con un forte impulso alla comunità (che la tecnologia invece tende a far sopire). Il progresso tecnologico e i valori comunitari non devono necessariamente confliggere. Il conflitto nasce quando la tecnologia è strumento di dominio, profitto e velocità. Ma può diventare alleata della comunità se è decentralizzata, aperta, partecipativa, etica, al servizio del bene comune.

La sfida più grande del nostro tempo, in definitiva, è riprendere il controllo della tecnologia, non rifiutarla.