L’origine dell’offesa più comune e diffusa è incerta, ma mai è stata usata tanto nel linguaggio come in questi anni

Trovare punti di incontro linguistici è difficile per ogni popolo. Per quanto gli idiomi possano avere il medesimo ceppo o addirittura somigliarsi, per certi aspetti, l’apprendimento resta l’unica strada per riuscire ad avere un confronto chiaro. Perlomeno per arrivare a capirsi, a comprendersi civilmente. Sì, perché tutt’altro discorso subentra quando i temi del discorso non vertono sul dialogo, o almeno non quello educato o edulcorato. Su questo, bisogna essere onesti: lo scambio di insulti (purtroppo) è l’unica circostanza che, tendenzialmente, non ha bisogno né di interpretazioni né di interpreti. Perlomeno in linea di massima. Vuoi per il tono assunto da chi li pronuncia o per i contesti vari in cui vengono lanciati all’interlocutore, tali forme espressive hanno, nel tempo, raggiunto un’internazionalità pari a quella di quei termini universali che, in alcune circostanze, sono identificativi di un popolo. In sostanza, qualora la persona davanti a noi ci stesse insultando, a meno che non lo faccia in lingue esotiche, sarebbe estremamente difficile non comprendere le sue intenzioni. E, di rimando, non rispondere a tono. Del resto, il linguaggio “volgare”, comunemente inteso, altro non è che la declinazione popolare di lingue dotte, utilizzate in contesti meno eruditi. Come, appunto, quelli del “volgo”, il popolo.

C’è da dire che, nel tempo, i termini offensivi hanno incontrato via via una certa tolleranza. Tanto da renderli, in alcuni casi, addirittura sollevati dalla loro etichetta di insulto. I dialetti, in questo senso, vengono in aiuto. Perché la lingua contenuta nei dizionari è solo un inquadramento in tema di significati. Molto dipende, infatti, dal tono con cui un termine si utilizza.

E allora, ecco che la parolaccia per eccellenza, l’emblematico “vaffanculo”, da evidente e malevolo augurio di stampo sodomita, se adottato in termini colloquiali o scherzosi, ad esempio tra conoscenti, può assumere addirittura un tono bonario. Eppure, dizionario Battaglia alla mano, il suo significato non cambia: ciò che si augura con il “vaffa” (o con il più elegante “andare a quel paese”) resta lo stesso. Con buona pace del tono utilizzato. Quel che cambia, chiaramente, è la reazione dell’interlocutore. Ma anche questo, in fondo, può essere un indicatore: il cosiddetto linguaggio basso, infatti, viene declinato a seconda dei contesti e utilizzato sempre più frequentemente nel parlato quotidiano. E questo per la differenza, rispetto al passato, di aver adottato una manica larga sui termini offensivi anche in ambienti teoricamente schermati contro l’inflazione scurrile, come la politica.

L’inserimento di insulti, come il “vaffa” appunto, all’interno dei vocabolari non è una pratica inusuale. La natura stessa del dizionario, infatti, prevede l’allungamento dell’elenco con nuovi termini qualora questi fossero ormai stabilmente inseriti nel linguaggio comune, alto o colloquiale, a prescindere dal luogo fisico in cui abbiano avuto origine o più frequentemente si manifestino. E, chiaramente, dal loro ruolo in ambito sociale. Meglio così, forse: almeno, qualora fossimo destinatari di un determinato termine, sapremmo perfettamente cos’è che ci viene detto. In questo senso, il caso del re degli insulti è abbastanza emblematico, fermo restando che, non derivando da una radice precisa – in quanto si costituisce come una sorta di crasi dell’elaborato augurio di “andare a fare in c…” –, attestarne l’origine vera e propria non sia esattamente semplice. Il motivo, in realtà, è piuttosto evidente: l’uso esplicito di un termine (o di un’espressione) offensivo è stato per lungo tempo ritenuto sconveniente nella letteratura, mentre la trascrizione del linguaggio volgare (sempre in riferimento al volgo) è stata più rada e limitata a parole riferite a oggetti di uso comune. Basti pensare che, sempre prendendo come riferimento il dizionario Battaglia, la prima attestazione scritta del termine venga fatta risalire addirittura a metà Novecento, quando (1953) lo scrittore avanguardista Aldo Palazzeschi ebbe l’ardire di utilizzarlo esplicitamente nel romanzo “Roma”. Scelta peraltro non casuale, in quanto proprio nella Capitale l’espressione ha goduto (e continua a godere) di estrema popolarità nel linguaggio popolare.

Eppure, come a voler rimarcare la regola aurea di non intaccare la letteratura con parole inappropriate, nemmeno i grandi poeti romaneschi dell’Ottocento avevano osato utilizzarne alcune in modo così esplicito. Autori come Gioachino Belli e Trilussa, pur attingendo pienamente dal dialetto vernacolare della Roma tra Ottocento e Novecento, non arrivarono mai a traslitterare in modo evidente il poco nobile auspicio. E questo, pur non lesinando nell’uso di parole specificamente volgari, incluso l’avverbio che lo conclude. Il che, tuttavia, non significa necessariamente che il termine non esistesse in quel periodo storico. Piuttosto, che l’uso colloquiale non fosse tale da meritare un’attenzione letteraria, oppure che fosse ancora ritenuto non identificativo del gergo locale o, semplicemente, che risultasse troppo dispregiativo per essere utilizzato, persino in ambito dialettale. In mancanza di fonti scritte che ne attestino la presenza già prima degli anni Cinquanta, risulta comunque difficile stabilire quale fosse allora la popolarità dell’espressione nella Capitale. A testimonianza di un’esistenza effettiva prima degli anni Cinquanta, a ogni modo, interviene addirittura il cinema, arte visiva che, più della letteratura, ha attinto a piene mani dal linguaggio popolare, trasponendo ne “Il ratto delle sabine”, film di Mario Bonnard, il termine sugli schermi già nel 1945. Di fatto, quel “vaffa” pronunciato nella pellicola sarà il primo nella storia cinematografica italiana che, da lì in avanti, diventerà estremamente flessibile nei confronti del linguaggio volgare, soprattutto nell’intento di rappresentare nel modo più fedele possibile l’idioma d’uso nei vari contesti, senza prestare più molta attenzione ai lavori di edulcorazione del parlato.

Una scelta che, a ogni modo, andrà via via manifestandosi anche in ambito letterario. E questo proprio nel Novecento post-bellico, quando la ripresa della vita civile coincise con un lavoro maggiormente certosino degli scrittori nei confronti della realtà quotidiana. Specie negli anni del boom economico, periodo in cui la frenesia del ritorno alla prosperità della classe media si scontrava con la realtà delle periferie, ancora alle prese con le difficoltà del pieno reintegro sociale. Realtà che, ad esempio, sondò Pasolini, del quale un uso dell’espressione – al pari di Moravia – è citata dal Battaglia. Il termine, però, non è calato in ambito colloquiale. Piuttosto, viene utilizzato come esempio in relazione al suo uso nella comprensione della cifra linguistica in un dialogo, arrivando a essere ritenuto più esplicativo di un pamphlet. In un certo senso, il proficuo uso della parola, specie nel parlato romanesco (e romano in generale, che ha peraltro ritoccato l’augurio di subire un atto anale anche in altre sfaccettature, addirittura più colorite), ha portato rapidamente al suo passaggio nell’intercalare tipico del dialetto, privandolo talvolta della sua primaria funzione di insulto. Una questione non valida in termini semantici (in quanto il “vaffa” resta un’offesa a tutti gli effetti, qualunque sia il tono e il contesto, non decadendo l’auspicio di fondo) ma decisamente più flessibile sul piano colloquiale visto che, in questo caso, spetterebbe al ricevente stabilire se il significato sia da intendere in un modo piuttosto che in un altro. Ancora una volta, è stato il cinema, specie nel momento topico della sua affermazione, a venire incontro al parlato popolare, rendendo l’espressione particolarmente frequente in generi quali il cosiddetto “poliziottesco” degli anni Settanta e Ottanta. Quasi sempre nella cornice romana.

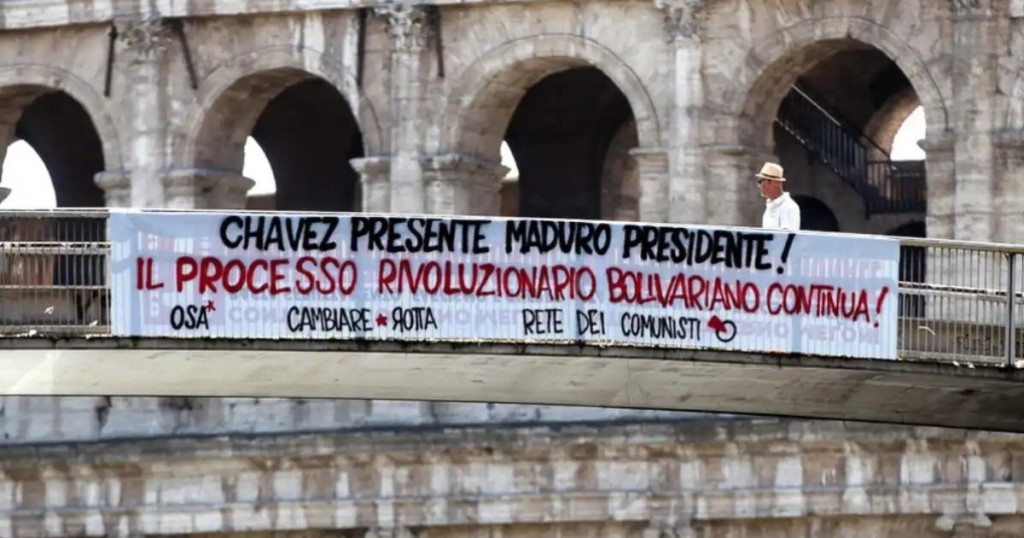

Anche in questi casi, toni e contesti della parolaccia hanno fatto la differenza. Anzi, a ben vedere, è proprio grazie al progressivo allentamento della morale sui prodotti cinematografici che il termine è stato via via svuotato della sua natura di offesa che pure, come detto, resta invariata sul piano del significato. Negli anni Novanta, tuttavia, una sterzata piuttosto repentina arrivò grazie al successo omonimo di Marco Masini, che contribuì a sdoganare il termine in ambito musicale e, al contempo, a ergerlo quale grido di ribellione dei giovani di quegli anni. Un leitmotiv, quello del “vaffa” come parola chiave del desiderio di cambiamento verso uno status quo, che sarà raccolto verso il Duemiladieci nell’ambito del celebre V-Day del 2007, quando Beppe Grillo ne fece termine d’uso per manifestare il rigetto verso la classe politica di allora, nel tentativo di far arrivare in Parlamento una legge d’estrazione popolare sulla candidabilità e i criteri di eleggibilità. Di fatto, una prima “politicizzazione” di uno fra i termini meno nobili, anche nello standard degli insulti.

In buona sostanza, meglio non scherzarci troppo. Se ricevere un invito ad andare “a quel paese”, parafrasando il celebre motivetto di Alberto Sordi, non farebbe in ogni caso piacere, il dibattito sorto intorno all’espressione la dice lunga sull’evoluzione dell’analisi linguistica che, anche nel caso di comprovato insulto, si ritrova tutt’oggi a discernere sulla sua effettiva natura, ragionando sui vari spazi d’uso. Perfino la giurisprudenza è arrivata a occuparsene, con la sentenza 27966 emessa dalla Corte di cassazione italiana nel 2007 (peraltro proprio in relazione all’uso dell’espressione fatto da un politico contro un altro) che, in continuità con il ragionamento relativo al suo utilizzo nel parlato, stabilì che il “vaffa” non necessariamente integrasse la fattispecie di ingiuria. In pratica, il pronunciamento dei giudici ne “ammorbidiva” la natura semantica, ridimensionandone il ruolo di insulto. Una sentenza che, tuttavia, non sarà l’ultima in merito. Anzi, alcune successive arriveranno ad affermare l’esatto contrario, lasciando al termine l’etichetta di ingiuria (ma non di reato). Perché, alla fin fine, ilarità o confidenza tra interlocutori giocano un ruolo marginale. L’invito resta quello…