Il conflitto tra letteratura e potere politico in Russia rappresenta uno dei nodi vitali della cultura russa, una tensione che si rinnova di generazione in generazione e che definisce l’identità stessa degli autori e degli intellettuali. Dalla stagione zarista alle repressioni staliniane, sino alle inquietudini contemporanee sotto il regime di Putin, gli scrittori russi hanno vissuto la loro produzione come un atto di resistenza, consapevoli che la parola letteraria può essere al tempo stesso arma e bersaglio.

La letteratura come coscienza civile. Le radici di questa dialettica affondano in una tradizione antica, dove il potere ha sempre cercato di piegare la voce degli autori al proprio schema ideologico. La nascita dell’intelligencija, accelerata dalla conversione illuministica dell’epoca di Pietro il Grande, determina la nascita di una coscienza civile che si oppone all’arbitrarietà dello zar. Aleksandr Sergeevic Pushkin ne è l’emblema: “Il popolo tace”, scrive nel suo celebre verso dal monologo di “Boris Godunov”, per paura, ma anche per sopravvivenza. La letteratura, allora, si pone come interprete della storia e come testimone di una Russia che oscilla tra il desiderio di libertà e l’abbraccio soffocante del potere.

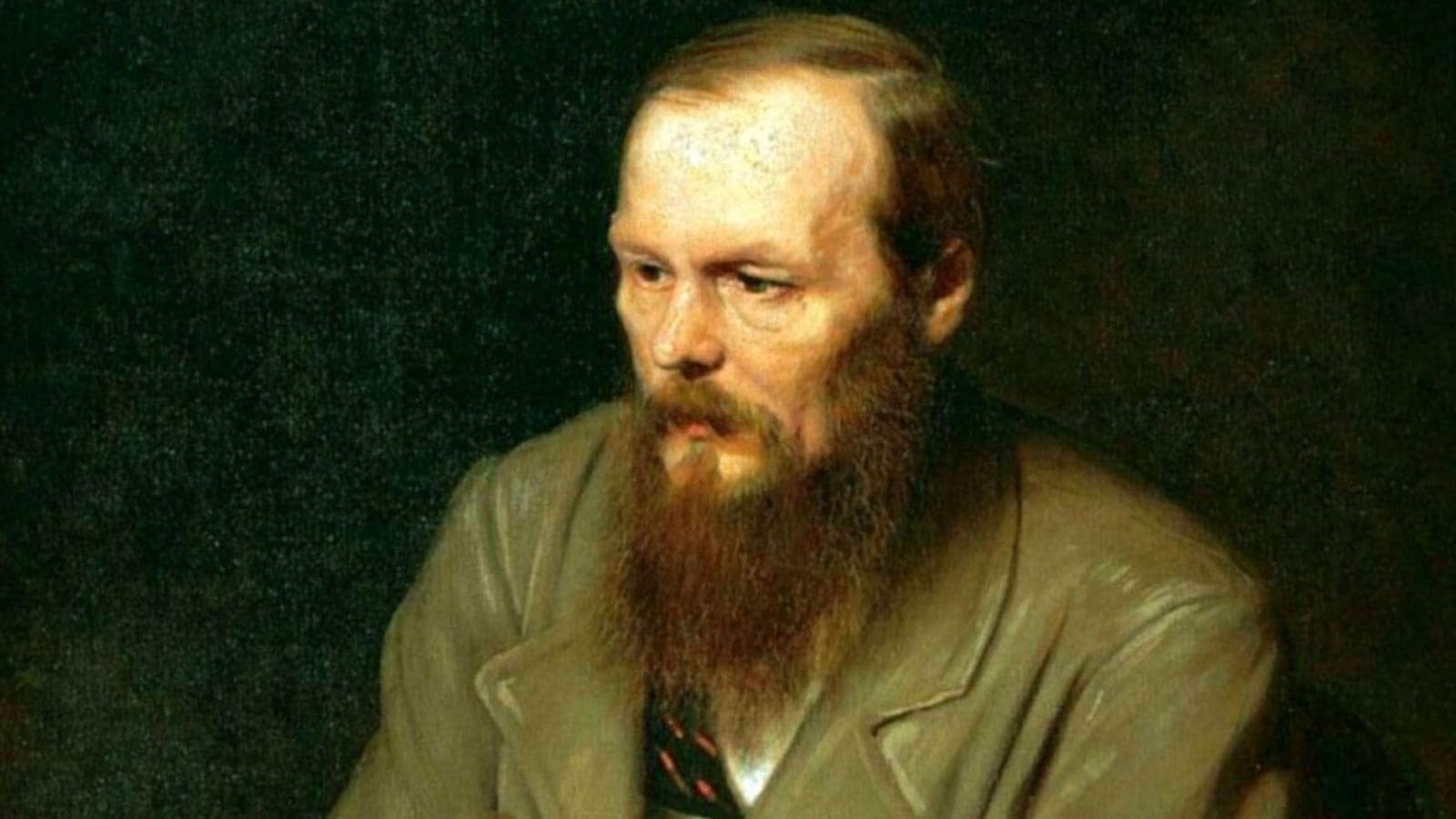

Dissidenza, censura ed esilio. La storia della letteratura russa è segnata da persecuzioni, esili, condanne. Da Herzen a Dostoevskij, Anna Achmatova a Marina Cvetaeva, il destino dell’artista è spesso quello del dissidente, costretto ad abbandonare la patria o scegliere tra il silenzio e la morte. Il regime sovietico impone il realismo socialista, trasforma la parola scritta in propaganda e costringe i refrattari al samizdat, alla pubblicazione clandestina o all’esilio. Non mancano i casi di suicidio, come quello di Cvetaeva, e di intellettuali vittime della repressione, come Mandel’štam e Gumilëv, o sottoposti a ondate d’odio e ostracismo: Pasternak e Solženicyn sono solo due degli esempi più emblematici.

La paura del potere e il valore della resistenza. Secondo Mikhail Shishkin, autore contemporaneo e voce critica contro il regime putiniano, la Russia ha bisogno di nemici, e la cultura è tra le prime vittime nei momenti di conflitto. Il popolo russo, storicamente immobilizzato dalla paura, preferisce il silenzio all’esilio, alla prigione, alla morte. Così la letteratura diventa forma di sopravvivenza, di consolazione, di sostegno ai più deboli. Nell’odierna Russia la realtà si è consolidata fuori da una dimensione letteraturocentrica, ma gli scrittori mantengono una distanza critica dal potere, spesso pagando con il proprio destino personale questa scelta.

Lingua, memoria, identità. Scrivere in lingua russa, per molti autori in esilio, diventa così un atto politico e di resistenza. Nabokov ad esempio, pur allontanandosi dalla patria, rimane fedele a una lingua che diventa patrimonio universale, mentre Shishkin, che vive in Svizzera, utilizza le lingue dell’esilio per la saggistica e continua a scrivere narrativa in russo. La questione della lingua è centrale: chi scrive lontano dalla Russia si chiede quale voce utilizzare per tramandare la propria memoria, quale racconto offrire in un mondo diviso tra orizzonti differenti.

Gli autori contemporanei e il potere. Nell’attuale scenario russo, numerosi autori viventi mantengono una posizione critica e coraggiosa di fronte al potere, incarnando una resistenza che sfida censura, manipolazione e disinformazione. Mikhail Shishkin, ormai simbolo della dissidenza, continua a denunciare pubblicamente la deriva totalitaria della Russia e la necessità di restituire dignità alla cultura nazionale, sia in patria che in esilio. In questa stagione letteraria, la scrittura si fa atto politico e testimonianza storica: la lingua diventa strumento per salvaguardare memoria e identità collettiva, soprattutto nel contesto doloroso del conflitto in Ucraina. Tra le figure di maggior rilievo spiccano autrici come Svetlana Aleksievič, Marija Stepanova, Ljudmila Ulickaja e Ol’ga Sedakova, capaci di ricostruire attraverso romanzi e saggi la verità storica, denunciando il peso del passato sovietico e le ferite ancora aperte nella società russa. Scrittori come Sergej Lebedev rinnovano il racconto della memoria, conducendo il lettore sulle “cicatrici” della Russia, tra confini reali e metaforici che separano il presente dall’oblio. Il loro lavoro, spesso ostacolato dalle restrizioni imposte dal regime, rappresenta la difesa decisiva di una cultura autentica e universale. La letteratura russa contemporanea si scopre dunque motore di resistenza e cambiamento, anche fuori dall’alveo della tradizionale centralità letteraria. Il valore della parola, la scelta di scrivere e pubblicare nonostante i rischi, sono atti che celebrano la vitalità della cultura russa e l’indipendenza dello spirito creativo, in una lotta perpetua contro l’oppressione e la narrazione ufficiale del potere. Anche leggere un autore russo equivale a compiere un atto di resistenza, non solo per il suo popolo ma anche per chi, fuori dai confini, vuole contrastare la manipolazione mediatica e la censura. La tradizione letteraria rimane lo scrigno della coscienza umanistica, custode di valori civili che il potere tenta invano di annientare: è coscienza, resistenza, memoria. Il ruolo dello scrittore continua ad essere quello di testimone, di interprete instancabile, di sentinella contro il sopruso. E se in ogni epoca il rapporto tra autore e potere si distingue, tra persecuzioni e rinascite, gli artisti russi contemporanei ricordano e testimoniano come, anche nei momenti più bui, la parola rimanga la prima frontiera della libertà.

Letteratura e potere, la lunga resistenza russa

Una voce delle notizie: da oggi sempre con te!

Accedi a contenuti esclusivi

Potrebbe interessarti

Le rubriche

Mimì

Sport

Primo piano

Nessun risultato

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.