Chi ha scritto “Bella ciao”, “Dio salvi il re” o “Le mille e una notte”? No, tranquilli, inutile correre a smanettare sulla tastiera: gli autori sono sconosciuti, il merito ignoto. Sono diversi gli esempi riconducibili per diverse ragioni a quella genialità anonima che ha consegnato alla Storia opere letterarie o filosofiche, favole, ninne nanne, inni, creazioni d’arte e di teatro, canzoni e ballate, opere d’ingegno e scoperte.

Il viaggio lungo il crinale dell’anonimato d’autore è tortuoso. Non di rado le notizie sono frammentarie e i fatti si mischiano alle leggende. Ma c’è un filo rosso che unisce queste storie ed è la radice popolare e antichissima che spesso accomuna la narrazione. Orale o scritta che sia. Prende forma così un catalogo secolare dietro il quale c’è il lavoro senza nome di chi ha vergato e raccolto storie, manoscritto testi e mandato a memoria novelle e leggende, raccontato favole e cantato canzoni, sperimentato modi e maniere per rendere più facile la vita degli uomini sul pianeta Terra. Quel lavoro creativo di chi ha lasciato ai posteri un patrimonio variegato nella forma e nella sostanza.

Le sorprese non mancano in questa storia dove i protagonisti singoli o collettivi (ma non le loro opere) sono sconosciuti. Anonimi perché di loro non si è riusciti a trovare il nome. Anonimi perché nel tempo si è persa la traccia dell’identità primigenia o perché dietro l’opera stratificata si cela non una, ma così tante identità che raccapezzarsi è come entrare in un labirinto. Ci entri e non trovi la via d’uscita, neanche se a fare da musa è Arianna. Si è e si resta anonimi anche per scelta dell’autore che preferisce l’enigma sul nome per diversi motivi: evitare l’onta della censura, arginare il pudore o l’imbarazzo nella convinzione di aver prodotto un’opera mediocre, fare incuriosire il pubblico, alimentare l’ interesse.

Resta il fatto che nelle maglie dell’anonima testi si trova di tutto.

A cominciare dalla letteratura. La tradizione letteraria ha sempre visto il contributo di autori ignoti. Le mille e una notte ne sono un esempio illustre. La celebre raccolta anonima di novelle popolari di origine araba, egiziana, indiana e persiana, elaborate in diversi secoli inserite in una storia-cornice include racconti come Aladino e la lampada magica e Sinbàd il Marinaio. In Occidente l’opera fu conosciuta grazie alla libera traduzione del francese Antoine Galland, pubblicata all’inizio del 18° secolo. Presi per mano da Sherazad, la narrazione non conosce l’usura del tempo.

Stessa cosa per il poema epico il Canto dei Nibelunghi (o La canzone dei Nibelunghi). Al centro le vicende di Sigfrido eroe alla corte dei Burgundi e la vendetta di sua moglie Crimilde. Dell’autore del poema si parla come di un anonimo proveniente dall’area del Danubio. Fra Passavia e Vienna. L’opera sarebbe stata composta tra il 1180 e il 1210, forse alla corte del vescovo di Passavia, Wolfger von Erla. Secondo alcuni studiosi l’autore era una persona istruita appartenente alla corte del vescovo e scriveva per i chierici e per i nobili. C’è, però, chi sostiene che dietro non ci sia un singolo autore (ignoto) bensì una rosa di possibili artefici.

C’è poi il Poema di Gilgamesh: racconto epico della Mesopotamia tra le più antiche opere letterarie dell’umanità, se non la più antica, di cui la prima versione conosciuta fu scritta in accadico nella Babilonia del XIX secolo a.C. Composta in caratteri cuneiformi su tavolette d’argilla, racconta le avventure di Gilgameš, re di Uruk. Si racconta che il poeta e scriba assiro-babilonese Sinleqiunnini non ne è l’autore nel senso ortodosso del termine, ma colui che ha rielaborato le leggende preesistenti dando vita alla versione definitiva e unificata che conosciamo oggi.

In questo catalogo non manca Il Romanzo di Nino (o Nino e Semiramide): additato come il primo romanzo della letteratura greca antica, racconta la storia d’amore e avventura tra il re assiro Nino e sua cugina Semiramide. Si tratta di un’opera frammentaria, scoperta nel 1893 da Ulrich Wilcken e rappresenta un modello per i successivi romanzi greci nonché una sorta di avo del romanzo moderno. Va citato pure Il Trattato del Sublime di autore anonimo (e per questo indicato come Anonimo del Sublime). Accanto alla Poetica di Aristotele, il Trattato è inserito tra le opere più affascinanti dell’antichità in materia di estetica letteraria. Sull’identità dell’autore sono spuntati fuori i nomi di due retori di età imperiale, Dionisio d’Alicarnasso e Cassio Longino (per cui, talvolta, l’autore viene indicato come Pseudo-Longino o Anonimo del Sublime). Mistero e fascino avvolgono le favole popolari di cui non si conosce l’autore. Spesso tramandate oralmente sono diventate linfa narrativa per alcune fiabe scritte e poi divenute celebri e di cui, invece, si conosce l’artefice. Un’operazione che a quanto pare coinvolgerebbe pure i Fratelli Grimm, Charles Perrault e Giambattista Basile. L’esempio di Cenerentola, riconducibile all’antica leggenda egiziana di Rodopi, ne è un esempio.

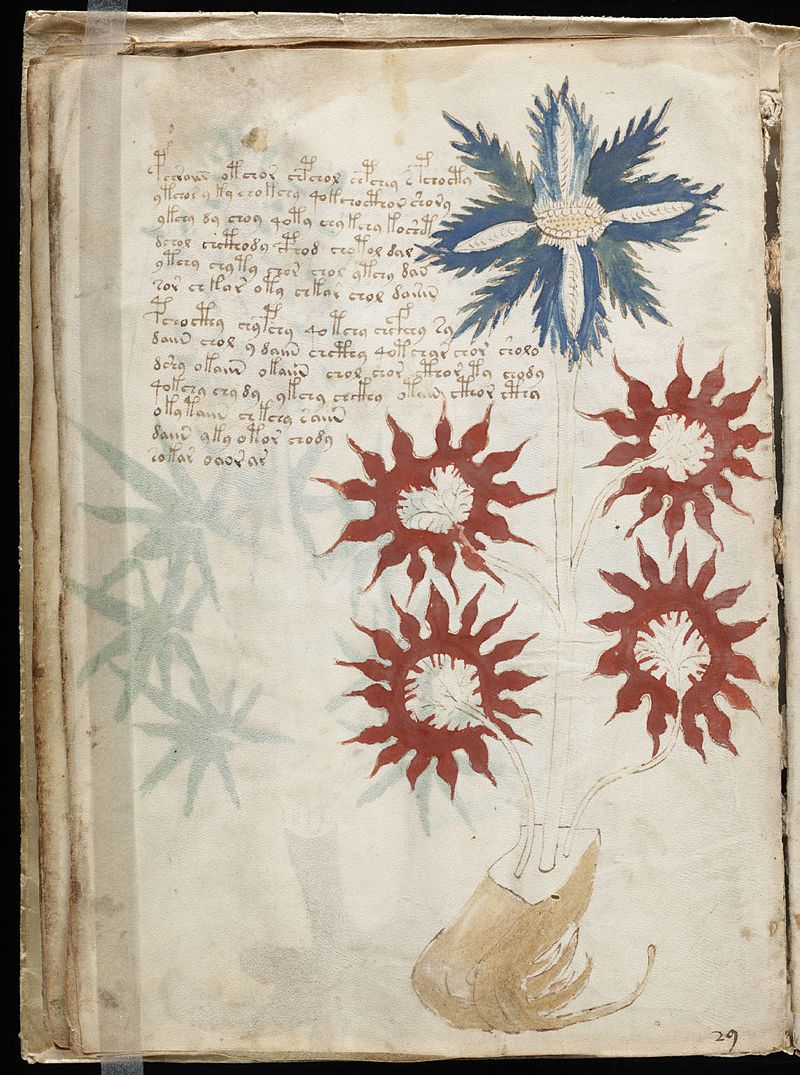

I forse sono d’obbligo anche in questo caso, ma la vicenda è intrigante come spesso capita andando a ritroso nel tempo alla ricerca dell’autore anonimo. Di certo le favole popolari sono state un tesoro da cui attingere. Trasmesse di bocca in bocca, di generazione in generazione, sono state raccolte e adattate da autori che poi hanno contribuito a diffonderle, ma che a ben guardare non ne sono i primi creatori. Un tesoro sono anche le tante opere d’arte di autori ignoti custoditi nei musei e nelle gallerie di tutto il mondo. Molte soprattutto quelle antiche o appartenenti a contesti collettivi. A Roma, ad esempio, l’Annunciazione nelle Catacombe di Priscilla (III sec. d.C.) viene attribuita ad un artista o a un gruppo di artisti anonimi. Se poi si volesse parlare del libro più misterioso al mondo, non manca chi lo identifica con Il manoscritto Voynich. Si tratta di un codice illustrato risalente al XV secolo. Il manoscritto contiene tra l’altro immagini di piante che non sono identificabili con alcun vegetale noto e l’idioma usato nel testo non appartiene ad alcun sistema alfabetico/linguistico conosciuto. Conservato presso la Biblioteca Beinecke di manoscritti e libri rari dell’Università di Yale col numero di inventario «Ms 408», deve il suo nome a Wilfrid Voynich, un mercante di libri rari di origini polacche, naturalizzato britannico, che lo acquistò dal collegio gesuita di Villa Mondragone, nei pressi di Frascati, nel 1912.

In fatto di autori ignoti le canzoni, specie di estrazione popolare, fanno la parte del leone.

Bella ciao è tra gli esempi più popolari. Diverse le ipotesi sulla sua origine compresa quella basata su possibili influenze yiddish. La versione partigiana del Novecento conduce a un canto di lavoro delle mondine, che a sua volta prende spunto da melodie più antiche come quelle di un canto popolare piemontese. Si tratta di Fior di tomba cantato nelle risaie padane e pubblicato per la prima volta in Canti popolari del Piemonte del 1888 da Costantino Nigra. Secondo alcuni, leggendo il testo di Fior di tomba è possibile intravedere gli elementi principali che avrebbero poi fatto da base per il riadattamento in chiave partigiana di Bella ciao. Resta il fatto che il dibattito su radici storiche, autore/i di Bella ciao negli anni ha visto in campo più di una voce e più di una congettura. Anche Sul cappello – la canzone più conosciuta e cantata dagli alpini – rientra nella nomenclatura d’autore sconosciuto.

E si potrebbe continuare con Geordie: antica ballata britannica nata intorno al XVI secolo, numero 209 delle Child Ballads di cui esistono più versioni. Struggente quella di Fabrizio De André. Fa così: “Mentre attraversavo London Bridge/ Un giorno senza sole/ Vidi una donna pianger d’amore/ Piangeva per il suo Geordie…” Il canzoniere all’ombra del Vesuvio poi è un vero e proprio forziere di cammei che attingono alla tradizione popolare, alcuni dei quali di autore ignoto.

Vale per Cicerenella (dal napoletano piccolo cece). “Cicerenella teneva ‘na gatta/ Ch’era cecata e purzí scontraffatta/ La strascenava cu meza codella/ Chest’è la gatta de Cicerenella…”. Questa tarantella scritta nel XVIII secolo di cui non si conosce l’autore, è stata resa famosa da alcuni grandi interpreti della canzone napoletana. Roberto Murolo, compreso. L’elenco delle canzoni di autore ignoto nel Bel Paese è lungo. Si va dalla milanese Porta Romana bella eseguita tra gli altri da Giorgio Gaber a Quel mazzolin di fiori, da La società dei magnaccioni cantata da Gabriella Ferri a Come porti i capelli bella bionda portata al successo da Cochi e Renato. Con God Save the King ( Dio salvi il Re o Dio preservi il Re» ) andiamo Oltremanica. Conosciutissimo, Dio salvi il re è il brano patriottico e popolare inglese che funge per consuetudine da inno nazionale e reale britannico, dei territori d’oltremare del Regno Unito, e da inno reale dei reami del Commonwealth. Quando sul trono siede una sovrana, diventa God Save the Queen («Dio salvi la Regina»). Ritenuto un classico di autore ignoto sia per il testo che per la musica, con buona pace di alcune attribuzione che pure sono state fatte e che conducono, per esempio, a Thomas Arne o all’organista John Bull.

E il teatro? Scava, scava viene fuori La Venexiana (o La Veniexiana): commedia in cinque atti scritta da un anonimo italiano nel XVI secolo. Tra i testi più carichi di erotismo della letteratura nella tradizione veneta e italiana del Cinquecento ha prestato il fianco non solo al teatro ma anche al cinema. Nel 1986 ne è stato tratto l’omonimo film diretto da Mauro Bolognini con Laura Antonelli e Monica Guerritore. La scoperta del testo originale di anonimo – rinvenuto nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, dove tuttora è conservato – si deve al filologo Emilio Lovarini che per primo lo trascrisse, pubblicandolo nel 1928 a Bologna per Zanichelli. Il manoscritto pare sia stato ispirato da fatti di cronaca e pettegolezzi mondani fioriti fra il 1535 e il 1537 nel patriziato veneziano. Nulla si sa dell’autore, eccetto che doveva trattarsi di una personalità colta appartenente ad un circolo letterario.

Se si sconfina nel campo delle scoperte e dell’ingegno, c’è una fitta schiera di anonimi a cui andrebbe il grazie perenne dell’umanità. Sono tutti coloro che – prova che ti riprova – ci hanno consegnato il fuoco, la ruota, la scrittura (e non solo). Se è vero che nell’ambito scientifico e tecnologico non ci sono scoperte o invenzioni la cui paternità è del tutto sconosciuta, quelle più antiche (e figurarsi quelle preistoriche) in gran parte non sono attribuibili a una persona precisa. Sono, al contrario, il risultato di un lungo processo evolutivo di osservazioni e intuizioni collettive avvenute nel corso di millenni. La curiosità, però, resta.

Chi ha scoperto il fuoco? Il mito ha risposto Prometeo, il titano che lo ha rubato agli dèi per darlo agli uomini. In questo caso il nome dell’autore del furto sacrilego è certo! Per tutto il resto rivolgersi all’Homo erectus!