Un viaggio appassionante nella trasmissione del sapere: come siamo arrivati all’insegnamento

Spiegare prima di avere una cattedra, alzare la mano prima che esistesse una classe, imparare prima che ci fossero i libri. Tutti studiano, eppure sono pochi quelli che imparano davvero. La scuola per come la conosciamo è fatta di banchi, quaderni e lezioni e questo è tutto ciò che ci è servito per poterla frequentare a nostra volta, ma quando e com’è nata l’idea di trasmettere il sapere a qualcun altro?

In principio era l’imitazione. Non c’erano penne per prendere appunti e gli occhi e le mani erano gli unici strumenti a disposizione dell’uomo per poter apprendere. I più giovani guardavano gli adulti e li copiavano per sopravvivere – caccia, raccolta, costruzione di utensili: il “compleanno” delle attività manuali è probabilmente il più antico al mondo. Probabilmente è con l’Homo Habilis, e quindi di circa due milioni e mezzo di anni fa, che iniziamo a vedere i primi segni di vero apprendimento e di vero insegnamento. Al tempo dell’Homo Erectus, invece, vediamo i primi strumenti in pietra. Era molto probabile che la produzione di utensili richiedesse una trasmissione attiva: era troppo complessa per essere soltanto imitata passivamente. Quindi possiamo ipotizzare che tra due e un milione di anni fa un umanoide abbia, per la prima volta, spiegato (con gesti, suoni ed esempi ripetuti) a qualcun altro come costruire qualcosa. Si passa così dalla pura imitazione volta alla sopravvivenza a quello che, diversi anni più tardi, identificheremo come insegnamento consapevole. Dall’insegnamento consapevole discende l’educazione: non l’azione pura di copiare, quindi, ma la volontà che l’altro impari.

Questo fino a che l’uomo non diviene Sapiens. Le cose si fanno serie, accelerano: nascono simboli, pitture rupestri, riti. Si costruisce un linguaggio. Non è più soltanto un “saper fare”, ma diventa anche un “cosa significa”, un “perché lo facciamo”. Impariamo a costruire armi per proteggerci dagli animali feroci, impariamo a cacciare per nutrirci. Su questo inizia a basarsi il concetto di comunità e la trasmissione diventa culturale, intergenerazionale. Consapevoli che, a un certo punto, sarebbe subentrata la morte (al tempo ancora sconosciuta, forse, come fenomeno in sé), gli uomini trasmettevano ciò che avevano imparato a qualcun altro, qualcuno di più giovane. Quest’ultimo, poi, avrebbe per la prima volta interpretato le lezioni imparate dal più vecchio e le avrebbe arricchite con la propria esperienza.

Ben presto, e quando l’uomo cominciò ad avvertire la necessità di credere in un’entità superiore e spiegarsi i fenomeni naturali, si è iniziato a trasmettere anche il sapere simbolico: parliamo quindi di racconti, miti, primi concetti religiosi, seppur inizialmente semplici. La Dea Madre, famosa per essere ritratta in molte sculture antiche, rappresentava il modo in cui l’uomo si spiegava l’origine di ogni cosa. Alcuni veneravano il fuoco come principio di tutto, altri l’acqua; tutti, però, ritenevano di dover temere quei poteri incontrollabili e di dover offrire loro dei doni per rabbonirli e portarli ad esaudire le loro preghiere.

Scuola, anno zero: il gesto di trasferire il proprio sapere con intenzione matura l’esigenza di organizzare la trasmissione di quel sapere, di strutturarla. Così iniziamo a parlare di “proto-scuola” per riferirci al momento in cui un adulto umanoide si è fermato ed ha ripetuto un gesto fino a che un altro uomo non l’avesse assimilato e imparato. A questi momenti possiamo ricondurre senz’altro la prima lezione della storia.

Le prime forme di scuola vera e propria compaiono nelle prime civiltà urbane, quando la scrittura fa la sua comparsa. Siamo circa nel Tremila avanti Cristo. I Sumeri, ad esempio: qui la formazione e la trasmissione del sapere è di stampo prettamente religioso. Sono i Templi e le istituzioni religiose a creare i primi maestri della società. Le scuole, in Mesopotamia, si chiamavano “Edubba”, che significa “casa delle tavolette” (in riferimento a quelle che servivano per scrivere), nelle quali si insegnava l’alfabeto cuneiforme. Oltre alla scrittura, gli studenti dell’Edubba studiavano anche matematica (perlopiù il sistema sessagesimale), musica, zoologia e botanica. I giovani Sumeri frequentavano l’Edubba perché nella società era fondamentale per poter amministrare: ecco che la trasmissione del sapere, l’insegnamento, si ramifica in più scopi. Non soltanto sopravvivere, adesso, ma piuttosto vivere in un certo modo, con qualità, con un fine ben preciso.

Nell’Edubba c’era già un preside: era chiamato “ummia”, vale a dire “padre della scuola”; i figli della scuola, invece, erano gli allievi mentre gli insegnanti erano considerati i fratelli maggiori.

Se in Mesopotamia il tratto religioso della scuola sfuma con il tempo ed assume un carattere più laico soltanto in un secondo momento, nell’antico Egitto l’insegnamento è già collegato all’amministrazione dello stato. Nelle scuole egizie venivano formati scribi e funzionari e soltanto in separata sede anche i sacerdoti. Ciononostante, le scuole erano annesse ai Templi e venivano chiamate “Case della Vita”.

Rimane saldo in Egitto il capostipite dei metodi di apprendimento: la ripetizione costante, associata alla memorizzazione. Gli allievi scrivevano su tavolette di legno o frammenti di ceramica con inchiostro e pennelli.

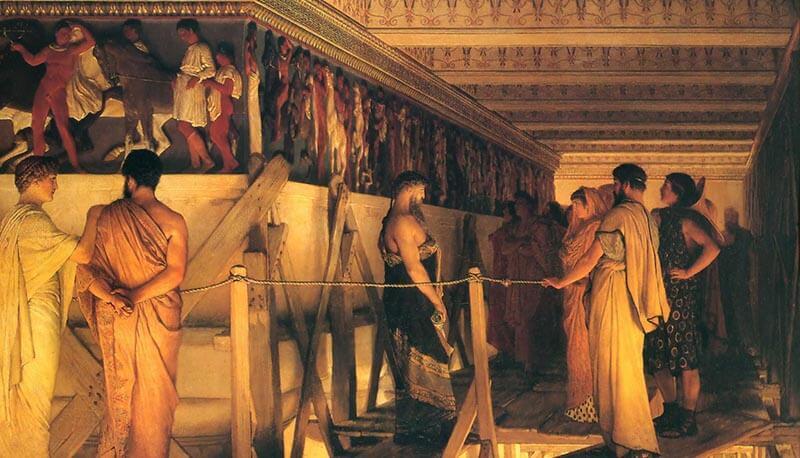

I Maestri qui erano perlopiù sacerdoti e scribi anziani, che tenevano molto all’impegno: e se l’Homo Habilis aveva l’unico dovere di ripetere ciò che vedeva fintanto che non l’avesse imparato, in Egitto era difficile che gli errori venissero tollerati: spesso i Maestri infliggevano punizioni corporali agli allievi, poiché la disciplina era considerata essenziale. Non c’era ricreazione e nemmeno un cambio d’aula: le lezioni si seguivano per la gran parte del tempo all’aperto. In Grecia antica la scuola diventa invece uno spazio di formazione dell’individuo. Qui nasce l’idea occidentale di educazione, che non mira ad essere soltanto utile ma anche morale, politica e filosofica. L’educazione greca, non a caso una delle più influenti della Storia, ha gettato le basi per molti sistemi scolastici successivi. In Grecia, la scuola smette di essere pura trasmissione pratica e si trasforma in formazione critica e filosofica, concentrando il suo nucleo nel dialogo e nello scambio tra maestro e discepolo che avveniva quasi sempre in spazi aperti, anche in questo caso non inteso come scuola moderna. Le prime vere scuole sono di stampo filosofico: Accademia, Liceo, poi la Stoà (per gli Stoici) e il Giardino (per gli Epicurei). È proprio Socrate a gettare le basi per un nuovo metodo di trasmissione delle informazioni: in Grecia il Maestro non è soltanto chi si limita a trasferire sapere, ma anche e soprattutto colui che fornisce gli strumenti all’allievo per trarlo da se stessi. Parliamo della Maieutica, di cui Socrate parlava ai suoi discepoli ispirandosi al lavoro di levatrice di sua madre: così come lei aiutava le partorienti a dare alla luce i propri figli, anche Socrate aiutava i suoi allievi a trovare da soli la propria verità. Socrate fu famoso per il “so di non sapere” ma anche per il “conosci te stesso”: è qui che la scuola e l’insegnamento iniziano a vedere una svolta: essa nasce infatti quando l’umanità inizia a distinguere tra sapere che serve per vivere e sapere che serve per pensare, ricordare, governare e tramandare. Non è più la trasmissione di un sapere pratico ma di un metodo per comprendere se stessi.

Si comprendeva se stessi e le proprie vocazioni anche nelle botteghe, dove si trasmettevano i mestieri. Qui si tornava a un apprendimento molto più pratico, anche se non per questo meno prezioso: sia in Grecia che a Roma che in Egitto, le botteghe appartenevano agli artigiani, ai falegnami, ai fabbri e ai vasai, talvolta anche ai tessitori, e spesso erano a conduzione familiare. Qui si imparava la prudenza di osservare prima di maneggiare, si faceva tesoro della saggezza del procedimento teorico prima dell’applicazione di quello pratico e soprattutto si imparava a sbagliare. Le botteghe erano delle vere e proprie “scuole del fare”, dove gli apprendisti erano giovanissimi (cominciavano a dieci anni) e spesso erano figli di famiglie povere che non potevano permettersi l’istruzione, ancora appannaggio di pochi e di nobili.

L’apprendistato durava anni, sotto la guida del Maestro. Come nelle pagine più antiche della nostra Storia, il processo si ripeteva: osservazione, imitazione ed esercizio. Più le mani dell’apprendista diventavano esperte e memorizzavano il necessario, maggiori erano le responsabilità che il Maestro gli affidava. Imparare voleva dire non soltanto acquisire disciplina, ma anche mantenerla ed accrescerla, fino a diventare completamente autonomi e poter scegliere se rimanere in bottega come operaio esperto e formare a propria volta altri allievi oppure aprire una nuova bottega, dove perpetrare il sapere acquisito e perfezionarlo.

Nel Medioevo questo sistema darà poi origine alle corporazioni di mestiere, atte a tutelare l’apprendistato dei giovani e i mestieri manuali. In questo momento storico diventare Maestro non è così scontato: per acquisire il titolo, l’asticella si alza inevitabilmente e l’allievo è chiamato a produrre un “capolavoro”, cioè un lavoro superiore a tutti gli altri presenti nella sua bottega (da qui il termine che oggi utilizziamo come superlativo assoluto), che stupisca i membri della corporazione. Nei secoli successivi, soprattutto nel Rinascimento, alcune botteghe (come quelle di pittori o scultori) divennero vere e proprie scuole d’arte, come quella di Giotto, Leonardo o Michelangelo.

Su quanto e come sia cambiata la scuola oggi potremmo soffermarci per ore, ma è più opportuno capire quale direzione stiamo prendendo in termini di apprendimento. C’è una trappola nella quale noi uomini e donne moderni siamo caduti senza più riuscire a risalire, ed è la rete vischiosa dell’esempio, da sempre l’insegnante più rigido e allo stesso tempo più efficace di tutti.

Ci ritroviamo a guardarci indietro e a constatare amaramente che perfino l’Homo Habilis era in grado di dare esempi migliori di quelli che tanti di noi stanno dando in questi ultimi anni. La sensazione che ci pervade è che non sia rimasto più nulla da insegnare e forse neanche più il giusto spazio per imparare, la giusta voglia, il giusto slancio. Appiattiti e con quel poco di spessore che ci rimane, quale Socrate riuscirebbe a spingerci verso una maieutica risolutiva? Quale Maestro perderebbe ancora tempo con noi, mentre siamo piegati come dei punti interrogativi sullo schermo degli smartphone tutti i giorni e maciniamo contenuti su contenuti già prodotti da qualcun altro, senza avere più il luccichìo di produrne di nuovi, di nostro pugno?

Una legge non scritta vuole che, fin dall’inizio dei tempi, più si apprenda e più si riesca ad insegnare. Le due azioni si completano, viaggiano sulla stessa retta, sono l’una figlia dell’altra. E la domanda non può che essere: stiamo ancora imparando abbastanza?