La letteratura dovrebbe fare la cosa che le compete: disinnescare le parole d’ordine, non replicarle; mostrarne le ambiguità, non compiacerle

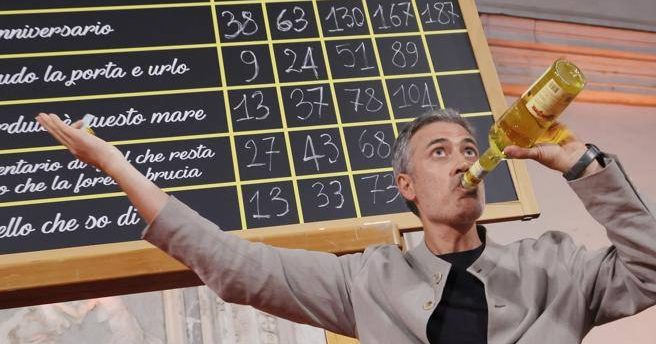

C’è una parola che circola, sempre più diffusa, pronunciata come un passepartout per leggere ogni relazione di potere, ogni squilibrio, ogni conflitto. È la parola «patriarcato». L’abbiamo sentita anche alla serata del Premio Strega, quando Andrea Bajani, vincitore con il romanzo «L’anniversario» (Feltrinelli), ha detto che «fare letteratura significa contraddire la versione ufficiale», oggi «troppo spesso patriarcale», per l’appunto. Ha detto pure che con il suo romanzo ha voluto «raccontare la necessità di contestare quel sistema oppressivo anche da parte dei maschi».

LEGGI Vince Bajani, ma cosa resta al Premio Strega senza le polemiche?

Ma davvero Bajani crede o vorrebbe farci credere che viviamo ancora immersi in un patriarcato così granitico, pervasivo e totalizzante? O non è piuttosto la parola stessa a essere diventata un marchio di legittimità, buono per chiunque la pronunci in ogni dove e con abbastanza convinzione? E, soprattutto, perché dovrei dare per scontato di vivere nella «versione ufficiale patriarcale»? Perché dovrei riconoscere, cioè, per denunciarla, anche in me stesso, quella «mascolinità tossica» ineludibile come il peccato originale, che avrebbe contribuito a produrre la suddetta «versione ufficiale», ignorando l’esistenza, in me e negli altri, di innumerevoli altre forme di mascolinità – incerte, femminili, gentili, complicate, miti, pacificate, o in ogni caso peculiari a ciascuna individualità – per sentirmi complice, se non addirittura responsabile di un «sistema oppressivo» onnipresente?

Intendiamoci, che il patriarcato esista ancora nelle sue forme più o meno carsiche – disuguaglianze salariali, stereotipi, micro-aggressioni, violenza domestica, femminicidi – nessuno si sognerebbe di negarlo. Ma confondere una struttura di dominio storicamente definita e nei fatti residuale, con un contenitore elastico dentro cui far confluire praticamente tutto, non è una semplificazione innocente. Non lo è nel pieno di una società che formalmente riconosce diritti e tutele impensabili fino a cinquant’anni fa.

Perché se tutto è patriarcato – e in particolare tutto ciò che possiamo dire in inglese: dallo slut-shaming al body-shaming, dal catcalling allo stalking, dal mansplaining al manterrupting, dalla rape culture al male gaze, dal gaslighting al mobbing, e via elencando – nulla lo è più davvero. Nulla è più distinguibile. Le parole stesse che proliferano da quell’unica parola, diventano un dizionario emotivo che, invece di restituire la complessità delle relazioni di genere, moltiplica accuse, censura termini e comportamenti, costruisce un atlante di piccole o grandi infrazioni da segnalare. Il nodo non è solo terminologico. È politico e culturale.

Dietro questo passepartout, infatti, si intravede in molti casi un dispositivo ideologico di sorveglianza morale che traccia linee nette tra «buoni» e «cattivi». La verità è che il sempre più diffuso ricorso negli ultimi decenni a categorie semantiche relative all’«empowerment» – come «orientalismo», «postcolonialismo», «performatività di genere» – ha creato un paradosso evidente: che la stessa idea critica di «struttura oppressiva» si è trasformata, a sua volta, nella struttura oppressiva per eccellenza, dal momento che qualunque obiezione ad essa – o perfino il rifiuto di condividerla, questa idea critica – viene vista come sospetta o complice, e denunciata come immorale.

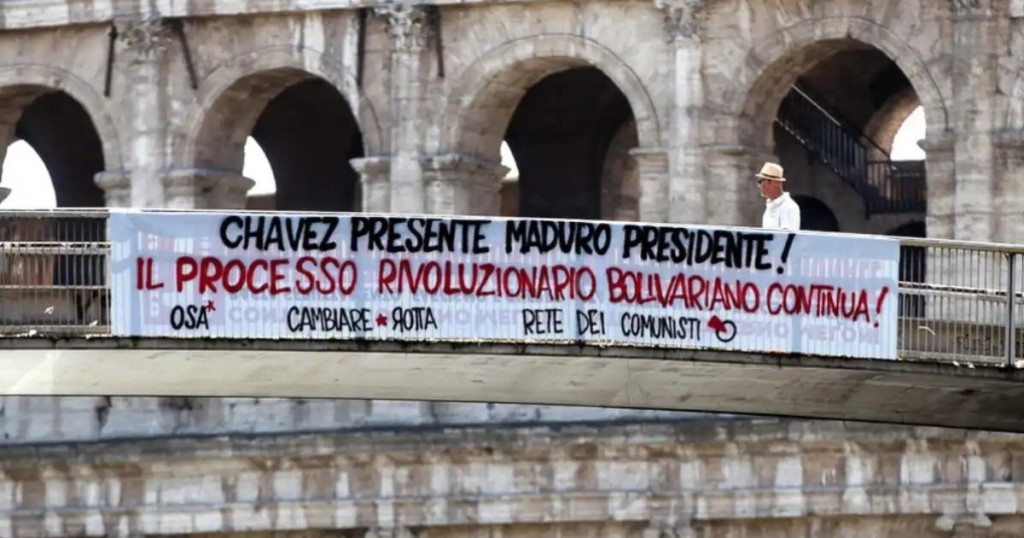

È quella cultura dell’intersezionalità che dall’accademia si è diffusa anche «extra moenia», e ha preso sempre più piede a sinistra, sostituendo alla sacrosanta lotta per i diritti delle minoranze una visione manicheistica del mondo nutrita di odio, con i suoi seguaci che fanno del loro fanatismo nevrotico-ossessivo una ragione di vita, una religione a tutti gli effetti, che punta all’ostracismo di chiunque metta in discussione il dogma stabilito. La colpa – del maschio adulto bianco occidentale sempre al comando, naturalmente – è atavica, permanente, inestinguibile. Poco importa se intorno tutto cambia e le forme di potere, di controllo, di sfruttamento evolvono più in fretta della retorica che pretende di nominarle. Basta la parola. Patriarcato.

L’ulteriore paradosso è che in tutto questo la letteratura dovrebbe fare l’unica cosa che le compete: disinnescare le parole d’ordine, non replicarle; mostrarne le ambiguità, non compiacerle. Non ce ne voglia Bajani, ma più che «contraddire la versione ufficiale» sembra che si stia recitando la formula più ortodossa del discorso dominante. E se anche gli scrittori maschi – penitenti – si aggiungono al corifeo delle vestali della quarta ondata femminista, in una sorta di rito collettivo espiatorio, chi si assumerà il rischio di avanzare il beneficio del dubbio?

La letteratura, per restare viva, non può accontentarsi di rispecchiare la retorica dei panel o ridursi a una chiamata di correo (se lo scrittore è maschio): dovrebbe invece restituirci la fatica e la complessità di nominare ciò che non si lascia addomesticare. Il resto è patriarcato di parata, utile a sentirsi buoni e giusti, ma non a cambiare davvero lo stato delle cose.