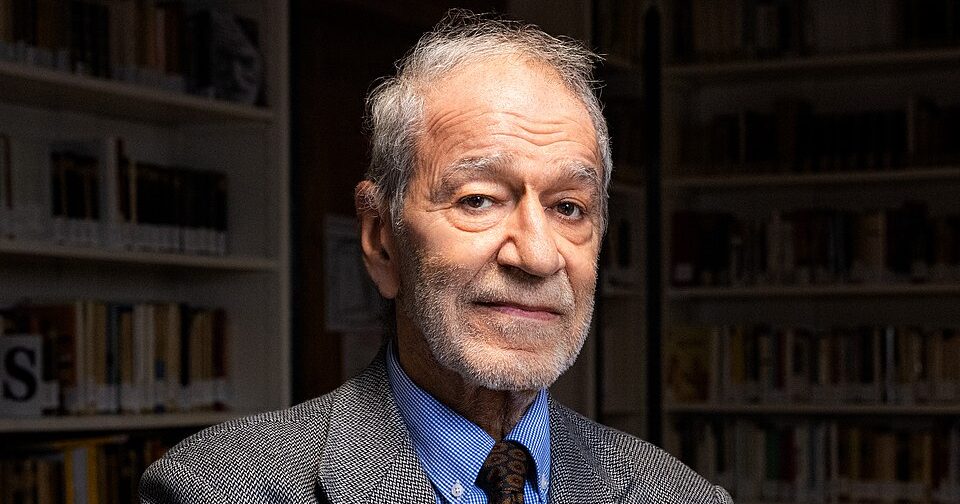

Lo psicoanalista e saggista Luigi Zoja, da poco in libreria con Il nostro tempo. Narrare un’Europa, commenta il quadro politico internazionale

Luigi Zoja, psicoanalista e saggista, è da poco in libreria con Il nostro tempo. Narrare un’Europa (Bollati Boringhieri), che presenterà al Palazzo Esposizioni di Roma il 29 gennaio. In passato si è occupato molto di paranoia, a cui ha dedicato un libro nel 2011.

Quella di Trump è una politica estera paranoica, con questo suo continuo puntare il dito verso qualcuno?

«Sulla base del codice professionale è buona norma che un analista non giudichi chi non è suo paziente. Quindi non posso che parlare anzitutto da cittadino. Ricordo il caso Goldwater, un senatore americano molto guerrafondaio che, convinto della superiorità degli Usa, durante la guerra fredda aveva presentato programmi molto violenti contro l’Unione Sovietica. In uno spot elettorale, i democratici mostrarono il fungo atomico di Hiroshima, alludendo alla possibilità che quel candidato potesse dare il via a un conflitto nucleare. In effetti parlava di guerra come se niente fosse».

L’analogia con Trump è evidente.

«È un aspetto di una degenerazione incontrollata. Lui punta il dito e cerca il capro espiatorio, questo è sicuramente un tratto paranoico. Poi spesso il dito lo ritrae. Se noi vogliamo essere psicologicamente più equilibrati il dito dobbiamo girarlo verso noi stessi e chiederci: io chi sono? Sono equilibrato?».

Come definirebbe la traduzione politica della paranoia trumpiana e di leader simili a lui?

«Non credo sia giusto parlare di movimenti di estrema destra, come a volte si fa. Quando in passato parlavamo di destra e sinistra facevamo riferimento quantomeno a delle ideologie. Parlerei piuttosto di autocrati, una definizione che ovviamente si adatta bene anche a Putin».

Trump e Putin concepiscono la storia come una rapina a loro danno. Trump è convinto che gli sia stata “sottratta” la grandezza americana, Putin che gli sia stata sottratta l’Ucraina.

«Putin parla del ’91 e della fine dell’Urss come la più grande tragedia della seconda metà del Novecento, non soltanto per quanto riguarda la Russia. La tragedia per gli Stati Uniti è invece la perdita della loro centralità internazionale. Ricordiamoci che all’indomani della seconda guerra mondiale gli Usa rappresentavano la metà del Pil del mondo, che si era gonfiato proprio durante la guerra. Oggi sono forse ancora la prima potenza come prodotto complessivo, ma alla pari con la Cina; e ognuno rappresenta grossomodo un quarto del Pil mondiale».

Quella a cui assistiamo è la reazione dell’animale ferito?

«Un animale ferito da molto. Ma fino a qualche tempo fa c’era un pubblico americano con cui si poteva discutere della loro politica paranoica. Adesso c’è una scissione clamorosa tra chi legge e chi non legge, cioè le nuove generazioni. Riguarda le masse che eleggono Trump ma anche, probabilmente, buona parte dei democratici. Tutto questo non è questione di destra o di sinistra. A questa considerazione vorrei aggiungere un elemento storico».

Prego.

«In Axis Rule in Occupied Europe Raphael Lemkin – il giurista che coniò il termine “genocidio” – sostiene la tesi che il genocidio messo in atto durante la guerra fosse la manifestazione di un reato precedente: la costituzione dell’alleanza tripartita tra Italia, Germania e Giappone, la quale prefigurava un “ordine” internazionale basato esclusivamente sulla forza. Il crimine era la stessa struttura dell’Asse e gli obiettivi che questa si prefiggeva».

Con uno slogan: il diritto della forza che annienta la forza del diritto. Siamo di nuovo a questo?

«Diciamo che c’è una ragione per cui Trump va d’accordo con Putin e l’alleanza a cui danno vita è qualcosa di simile all’Asse».

In un passaggio del suo discorso a Davos il premier canadese Carney ha però detto che chi non siede al tavolo fa parte del menu. Insomma, basta il rifiuto della forza?

«Mi sembra evidente – e opportuno – che si vada in direzione di un riarmo comune europeo. Del resto, nella seconda guerra mondiale abbiamo lasciato assorbire l’Austria e la Cecoslovacchia a Hitler, poi ci siamo accorti che sarebbe stato meglio averlo fermato prima».

Dal secondo dopoguerra gli Stati Uniti sono il nostro alleato naturale. La loro deriva illiberale fa entrare in crisi il concetto di Occidente come lo intendevamo?

«C’era un piano valoriale comune e che adesso sta venendo meno. Esisteva il mito dell’Occidente come progresso, un progresso che non può essere infinito. Ma è qualcosa a cui assistiamo anche da noi. Io l’ho visto soprattutto in Svizzera, dove ho lavorato per trent’anni. E’ un paese che ha una tradizione di accoglienza: ha dato asilo a Lenin, Solženicyn, Thomas Mann. Quando abitavo a Zurigo c’erano 55 mila italiani. Poi sono arrivati i referendum anti-immigrati. Una destra tradizionale, legata agli ambienti industriali, si schierò insieme alla sinistra contro queste iniziative populiste che però riscuotevano un grosso successo nella popolazione. Questo in un Paese con una grande tradizione democratica, anche più antica di quella americana».

La democrazia degli Stati Uniti è davvero a rischio? Casi come l’omicidio di Renee Good da parte delle milizie dell’Ice suscitano un certo sconcerto.

«Ho frequentato molto gli Stati Uniti e ricordo che più vai verso l’interno e ti allontani dalla costa atlantica, più la popolazione è conservatrice, cosa che vale ancora oggi. In Stati come il Minnesota o il Wisconsin, poi, esistono grandi centri universitari dove domina la mentalità “liberal”. Ma il problema sorge quando la polarizzazione selvaggia dell’opinione pubblica americana degenera in violenza. L’estremismo woke è parte di questa contrapposizione inconciliabile. Questo, da noi, fortunatamente non c’è ancora».