Queste sfide segnano un rovesciamento di ruoli dentro il quadro politico. Consegnano alla destra la bandiera del riformismo e confinano la sinistra in una logica di conservazione dello status quo

Nessuno può pronosticare con certezza l’esito di una riforma come la separazione delle carriere, che con l’approvazione definitiva in Parlamento spacca il Paese in due e che apre una campagna referendaria destinata a mobilitare non solo la politica ma anche i corpi intermedi della società civile.

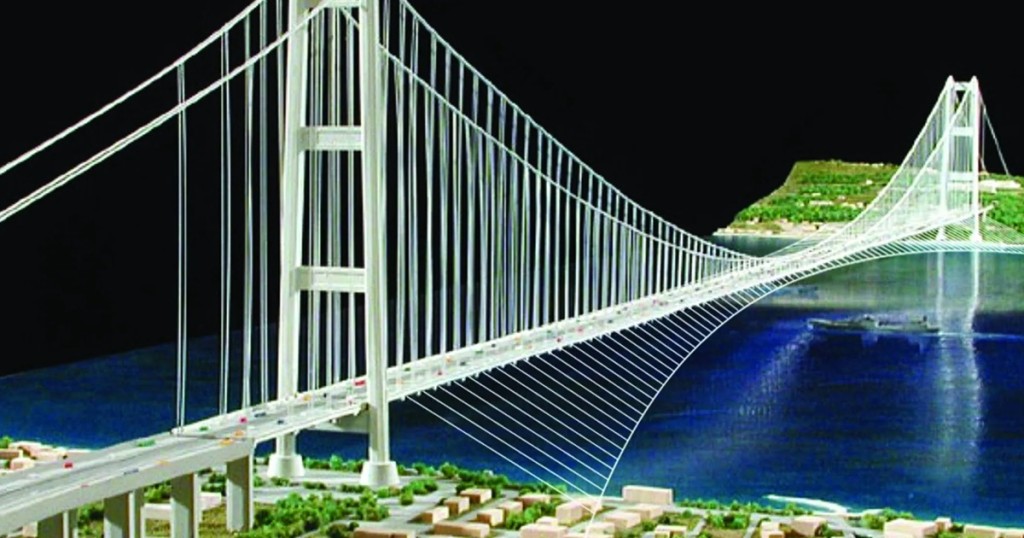

Nessuno può scommettere sull’esito e sui tempi di una grande opera come il Ponte sullo Stretto, che da decenni divide e polarizza la discussione tra politica e burocrazia, tra tecnici e attivisti del Mezzogiorno, schierati come fazioni l’un contro l’altra armate. Ma una cosa, già da adesso, la sappiamo: queste sfide segnano un rovesciamento di ruoli dentro il quadro politico. Consegnano alla destra la bandiera del riformismo e confinano la sinistra in una logica di conservazione dello status quo.

È questo il punto focale su cui l’universo progressista dovrebbe riflettere, perché l’abbandono di una prospettiva riformista rischia di diventare un danno irreparabile, non una semplice parentesi. E la storia recente lo dimostra. Nel 2019 la corrente riformista del Partito democratico, che si riconosceva nella mozione Martina, sostenne un documento che recitava testualmente: «Il tema della separazione delle carriere appare oggi ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale».

PER APPROFONDIRE

A sottoscriverlo c’erano dirigenti che hanno avuto ruoli centrali: Graziano Delrio, Simona Malpezzi, Francesco Verducci, Matteo Orfini, Dario Parrini, Lorenzo Guerini, Andrea De Maria, Alessandro Alfieri. Negli stessi anni quella sinistra riformista condivise e sostenne il progetto del Ponte sullo Stretto. Lo fece non sulla base di suggestioni propagandistiche, ma affidando, su delega del ministro Delrio e della ministra Paola De Micheli, a una commissione tecnica un lavoro di approfondimento. Le conclusioni furono nette: l’opera era da considerare indispensabile.

Non solo: la stessa posizione fu ribadita in convegni e discussioni pubbliche, dove erano presenti gli esponenti di quell’area prodiana proiettata verso una visione di sviluppo del Sud. Sono passati cinque anni e sembra un secolo. Perché la sinistra che oggi rappresenta il PD ha abiurato a qualunque progetto di riforma. Anzi, ha imboccato la strada opposta: la cancellazione di quelle poche riforme che nella stagione renziana furono introdotte, dal Jobs Act in avanti.

È impressionante constatare che lo stesso Renzi, che per anni ha condotto una battaglia personale contro lo strapotere dei pubblici ministeri e denunciato il fumus persecutionis delle inchieste che lo hanno colpito, oggi si astenga su una riforma come la separazione delle carriere. Si può obiettare che tanto la riforma della giustizia quanto il progetto del Ponte presentano asimmetrie, errori, contraddizioni destinate a limitarne gli effetti. Ma ogni processo di cambiamento che interviene su assetti consolidati porta con sé margini di rischio.

È qui che si vede la differenza tra una politica capace di assumersi la responsabilità di cambiare e una politica arroccata nella difesa di un sistema inefficiente, burocratico e corporativo, che penalizza i cittadini. Vale per la giustizia italiana, condizionata dalla deriva politica della magistratura requirente e dallo squilibrio processuale che ne deriva. Vale per le infrastrutture di un Mezzogiorno lasciato indietro da decenni di investimenti insufficienti e piani incompiuti.

Si può discutere sull’opportunità del sorteggio come criterio di scelta della rappresentanza magistratuale e sulla fisionomia di un Csm disegnato sull’autonomia dei pubblici ministeri, che rappresenta un’incognita reale. Ma qui torna utile la critica espressa da Enrico Morando sul Foglio l’altro ieri: il PD ha mancato l’occasione di offrire una disponibilità a sostenere la riforma, chiedendo in cambio alla maggioranza una correzione su questo punto. Ha scelto invece la chiusura pregiudiziale.

Eppure l’obiettivo della riforma resta un approdo liberale a cui una forza riformista non può rinunciare: rendere effettivo il processo accusatorio adottato 36 anni fa e mai compiutamente realizzato. Quel modello si fonda su principi chiari: parità d’armi tra accusa e difesa, acquisizione della prova in giudizio, terzietà effettiva del giudicante. Terzietà che oggi non è garantita, perché la commistione tra funzione requirente e funzione giudicante produce zone d’ombra che compromettono l’imparzialità. Riconoscere il primato del giudice, la sua indifferenza all’esito del giudizio, la sua sottrazione a una logica di risultato in nome dell’accertamento della verità e della tutela del ragionevole dubbio non è una bandiera ideologica: è il cuore stesso di una giustizia liberale. E chi si definisce forza riformista non può rinunciare a questo approdo.

Lo stesso vale per il Ponte sullo Stretto. Un’opera capace di collegare Calabria e Sicilia, due regioni con sette milioni di abitanti, e di connetterle al resto del Paese e d’Europa, significa modificare strutturalmente i rapporti economici e sociali. Non è un simbolo da agitare, ma una leva concreta di sviluppo. Favorirebbe domanda e investimenti, rilancerebbe l’integrazione del Sud dentro il sistema produttivo nazionale, ridurrebbe uno storico divario.

Tutto questo non cancella le criticità tecniche e ambientali, ma restituisce l’idea che il Mezzogiorno possa essere laboratorio di futuro, non museo di occasioni perdute. Nel conflitto che si è aperto tra il governo e la Corte dei Conti, il rischio che la sinistra corre è quello di trovare nei rilievi della magistratura contabile la legittimazione del proprio approccio frenante. Cioè di giustificare il no al progetto con i paletti di una burocrazia giudiziaria e formalistica che aspira a un’irragionevole supplenza strategica.

Una sinistra che ceda a questa tentazione smarrisce un punto prezioso della propria identità politica e ideale. Non è una questione di singole riforme, ma di postura: stare dalla parte del cambiamento, assumendone i rischi e correggendone gli errori, oppure arroccarsi nella difesa di un sistema immobile. Nei due passaggi che oggi attraversano la storia repubblicana – la riforma della giustizia e la grande opera dello Stretto – c’è dunque molto di più di quanto appare. Non solo due fronti polemici, non solo due bandiere da agitare. C’è il nodo dell’identità di un campo politico che sembra avere smarrito la bussola del riformismo.