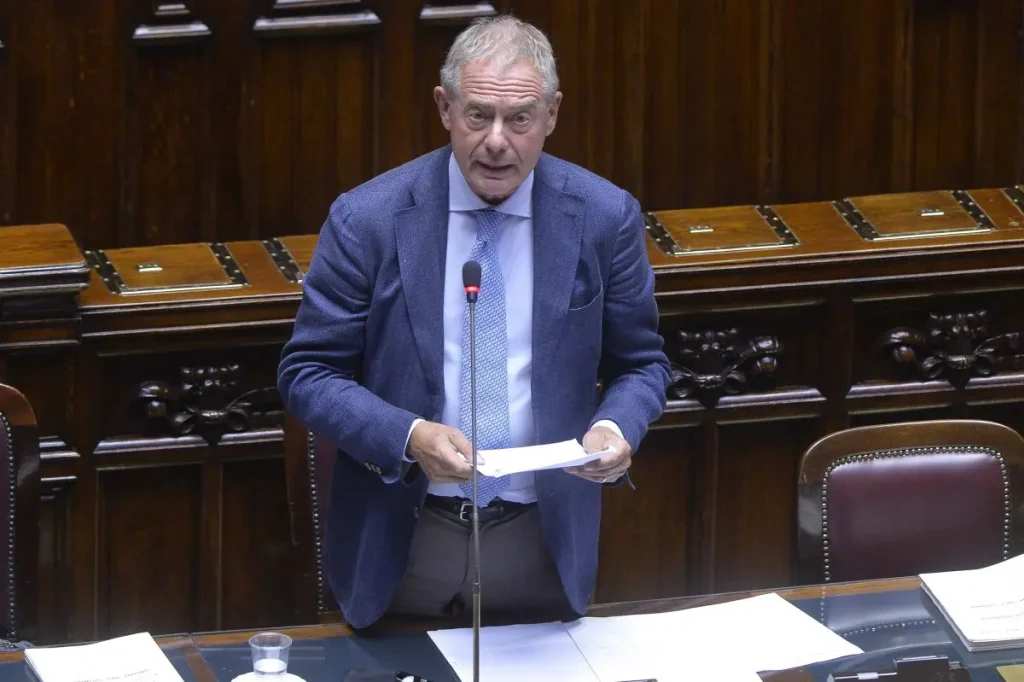

I recenti, tragici casi di cronaca – due morti in quarantotto ore, a Genova e a Olbia – hanno riacceso il dibattito sull’uso del taser, che da alcuni anni è entrato nell’armamentario delle forze dell’ordine italiane. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di taser? Ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lo ha definito uno «strumento imprescindibile», e ha garantito che le «regole di ingaggio» ne prevedono l’uso soltanto contro soggetti «violenti e aggressivi», bollando come «pretestuose e infondate» le polemiche.

Senza il taser, suggerisce il ministro, sarebbe peggio, perché si sparerebbe. Eppure i fatti raccontano un’altra verità. Tutt’altro che pretestuosa o infondata. Le due vittime, infatti, non erano rapinatori armati, né terroristi pronti a colpire. Erano uomini «in stato di agitazione». Non costituivano un pericolo esistenziale per la collettività, non avevano armi, se non il proprio corpo in «disordine». Ed è qui che emerge la contraddizione retorica: il taser, dice il ministro, permette di non ricorrere alla pistola, ma a quale poliziotto o carabiniere sarebbe consentito usare una pistola contro chi è disarmato? E il taser stesso non è, di fatto, una pistola, seppure elettrica, il cui uso ha un potenziale mortale, come dimostrato dai casi di Olbia e Genova? Uno «strumento imprescindibile». Ma per cosa? Forse per gestire i margini: i malati psichici, gli ubriachi, i tossicodipendenti, i senza dimora, i corpi eccedenti che non si riescono a includere. Perché è sempre contro di loro che si usa il taser: contro chi disturba, chi grida, chi urla, chi non riesce a contenersi. Più che una risposta al crimine, allora, il suo uso è una risposta al «disordine».

Il rischio, evidente, è che la società si abitui a un salto simbolico: dalle mani nude che ammanettano altre mani, e dal manganello che lascia un livido, si è passati alla scarica elettrica che può arrestare un cuore. Dunque da una concezione della sicurezza come protezione dai violenti a una concezione della sicurezza come eliminazione del «disturbante». Foucault avrebbe chiamato il taser un dispositivo disciplinare: un meccanismo che addestra i corpi a essere docili, che insegna alla comunità a non tollerare l’eccedenza psico-emotiva. Si tratta di una mutazione antropologica di cui forse non ci siamo resi pienamente conto: lo Stato non si limita a difendere i cittadini da chi delinque o attenta alla loro vita, ma decide di colpire i cittadini stessi non appena escono dal canone della normalità.

Del resto il taser – arma di origine statunitense e negli Usa usata in maniera massiccia, da «abuso sistemico», con conseguenze nefaste – rientrando nella categoria dell’arma «less lethal» rivela in questa stessa definizione il suo paradosso: meno letale non significa affatto non letale, come attestano le stesse, impietose statistiche statunitensi. Eppure in Italia è stato adottato con entusiasmo bipartisan, presentato come una soluzione rassicurante. Non si è aggiunta, però, alcuna garanzia in più: il protocollo è rimasto quello di sempre – massimo cinque secondi di scarica, cinquantamila volt, ricorso come extrema ratio – ma chi controlla la durata? Chi verifica il numero di applicazioni? Chi garantisce che davvero si ricorra a questa arma solo quando non c’è alternativa? Soprattutto: perché non è previsto l’obbligo di avere personale addestrato alla rianimazione cardiopolmonare, munito di defibrillatore? Se in un ospedale ogni dispositivo elettrico è soggetto a protocolli millimetrici, perché per strada, invece, si affida a un agente senza una formazione medica specifica un congegno che può provocare una fatale fibrillazione ventricolare anche a un cuore sano? E intanto, nella retorica pubblica, il taser continua a essere raccontato come «imprescindibile». Ma definire «imprescindibile» uno strumento che ha già causato delle morti significa ritenere imprescindibile un arbitrio, una licenza di uccidere mascherata da «difesa», una regressione travestita da progresso. Significa, cioè, accettare che la violenza sia parte integrante del diritto.

Quante altre vittime, allora, serviranno perché si abbia il coraggio di dire apertamente che il taser è un inganno linguistico e politico? Nasce come arma e tale resta, e pertanto produce ciò che le armi producono, ovvero feriti, morti, e una cultura del sospetto che si esercita sempre sugli ultimi, sui più fragili, sui più marginali. Non basta perciò aggiornare un protocollo o prevedere un addestramento in più: serve una scelta radicale, che metta al centro la responsabilità della democrazia piuttosto che l’illusione (e la violenza) securitaria. Il vero discrimine non è tra «letale» e «non letale», ma tra una società che sappia affrontare i suoi conflitti senza sacrificare i cittadini più deboli e una società che invece «scarichi» – in tutti i sensi – proprio su di loro le paure collettive. In una democrazia liberale, questa soglia dovrebbe essere chiara. Altrettanto chiara la soluzione da scegliere e da difendere.