La nuova pista investigativa riguarda l’inabissamento dell”indagine «Mafia e appalti»: 32 anni dopo le carte danno un altro volto alle stragi

C’è un’inchiesta della procura di Caltanissetta che sta clamorosamente ribaltando il racconto della lotta alla mafia degli ultimi quattro decenni, senza che nessuno dei principali quotidiani ne abbia traccia. Ciò è tanto più singolare perché l’Antimafia è parte rilevante dell’identità civile del Paese, ha un contenuto valoriale di quella che si potrebbe definire la Costituzione materiale italiana. Non a caso non c’è un’altra tappa della nostra storia che sia tanto celebrata nelle cerimonie istituzionali, tanto rappresentata nell’editoria, in tv, nel cinema e nella letteratura, tanto trasmessa alle generazioni future a scuola e nei luoghi dell’educazione.

Adesso che questa memoria rischia un radicale capovolgimento, una coltre di silenzio cala su quanto sta avvenendo. Certo, si tratta di ipotesi investigative tutte da confermare. Ma sulle ipotesi investigative si è costruito per decenni il racconto ufficiale dell’antimafia e, soprattutto, la sua narrazione più ambiziosa: cioè l’idea di un Paese doppio, dove si sarebbe coltivata una relazione proibita tra le istituzioni e i poteri occulti, fino al punto da ipotizzare una trattativa segreta tra lo Stato e la mafia per fermare le stragi.

Il videocommento – Borsellino e l’indagine ignorata

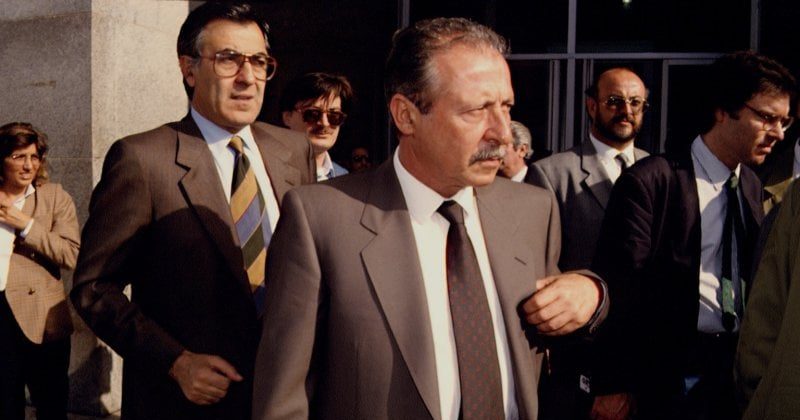

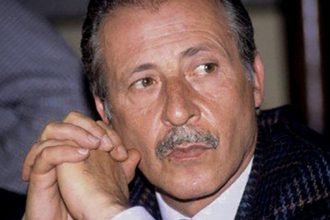

Nel vuoto apertosi dopo che la Cassazione ha demolito questo teorema come privo di fondamento, si è inserita l’inchiesta della magistratura nissena, con un’ipotesi investigativa opposta e tuttavia non priva di suggestione: che cioè il doppio Stato, la cupola delle transazioni più ignobili tra il potere e la mafia, non fosse nei luoghi della politica romana o degli apparati di sicurezza, ma piuttosto nei corridoi della Procura di Palermo, cioè nell’ufficio più decisivo e più simbolico della lotta alla mafia, nelle stesse stanze dove si svolse e si concluse tragicamente l’avventura dei suoi eroi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La nuova pista investigativa riguarda l’inabissamento di un’indagine chiamata «Mafia e appalti», condotta dai carabinieri del Ros per conto di Borsellino. Pochi giorni prima dell’omicidio del magistrato quell’indagine fu archiviata e oggi si ipotizza che l’archiviazione sia servita per coprire alcuni ambigui rapporti di contiguità e affari tra magistrati palermitani e imprenditori mafiosi. Tanto più che gli investigatori di Caltanissetta hanno ritrovato i verbali delle intercettazioni dei quali era stata disposta inopinatamente la distruzione, nonostante l’evidente rilevanza investigativa.

Un caso ha voluto che la polizia giudiziaria avesse disobbedito all’ordine di bruciare quelle carte che, trentadue anni dopo, offrono un racconto rovesciato delle stragi di Falcone e Borsellino e della piega che prese la lotta alla mafia negli anni a venire. Perché gli autori di quel rapporto investigativo occultato sono stati per anni perseguiti-perseguitati come carabinieri deviati, poi riabilitati dalla Cassazione come fedeli servitori dello Stato, e oggi è legittimo chiedersi se il loro calvario non sia servito proprio a impedire che l’inchiesta su «Mafia e appalti» fosse debitamente ripresa in considerazione.

Sono congetture, indizi, e passaggi investigativi che stranamente non riscuotono l’interesse di nessuno dei principali quotidiani italiani, gli stessi che per decenni non hanno mai mancato di fare da cassa di amplificazione della narrativa che oggi cade in disgrazia. Nessuno degli editorialisti, inviati, vicedirettori, che sul racconto della lotta alla mafia hanno costruito la loro carriera, scritto libri, partecipato a trasmissioni televisive, redatto sceneggiature di film, tenuto conferenze in accademie e cerimonie, nessuno di costoro sembra essersi accorto che la piega del racconto è l’esatto opposto di ciò che per anni hanno preso come oro colato, ricopiando o sintetizzando atti giudiziari o investigativi, spesso coperti da segreto, di cui venivano in possesso in anticipo.

Dove sono oggi? Non hanno visto, sentito, ricevuto nessuna rivelazione che giustifichi una menzione? Oppure semplicemente non danno credito a quest’inchiesta? E se così fosse, perché non ne parlano criticamente?

Una spiegazione a queste domande potrebbe trarsi dall’incauto attivismo della Commissione Antimafia che, sostenendo l’indagine, anzi affiancandola con una discutibile investigazione parlamentare, ha finito per politicizzarla. Ma la verità sulla morte di Paolo Borsellino non è di destra più di quanto la trattativa Stato-mafia fosse di sinistra.

Questo Paese meriterebbe un racconto indipendente, coraggioso, alieno ai collateralismi politici e ai corporativismi che umiliano l’informazione. Purtroppo la trama della lotta alla mafia coincide con l’autobiografia di un ceto giudiziario, investigativo, giornalistico e politico che rappresenta una comunità chiusa e autoreferenziale, e di un’economia parassitaria che ha nutrito e continua a nutrire appetiti improbabili con rendite sproporzionate e, spesso, immotivate. Con l’effetto di infiacchire la lotta alla mafia, nascondendo l’inefficienza investigativa dietro le narrazioni mitologiche di un’emergenza sempre maggiore e sempre più impalpabile. Per cui ciascun italiano convive oggi con il fantasma della mafia nel suo immaginario, senza sapere se la paura che questa evoca sia fittizia o piuttosto reale.