“Prova sempre a metterti nei panni dell’altro”. Ogni volta che Marco d’Eramo ricorda la madre, cita questo consiglio che la scrittrice gli lasciò. Ed è la chiave di lettura anche dello stile letterario di Luce d’Eramo e della sua personalità.

Lucette Mangione nacque a Reims in Francia il 27 giugno 1925. La famiglia era di origini italiane e vicina politicamente al fascismo. Il padre Publio era stato pittore, illustratore, pilota e, infine, impiegato nel servizio stampa dell’Aeronautica militare. La madre, Maria Concetta Straccamore, era segretaria del fascio a Parigi. I Mangione tornarono in Italia nel 1938, anno delle leggi razziali. Si stabilirono subito a casa della nonna materna ad Alatri nel Frusinate. Poi a Roma dove Luce (ora la chiamavano così) frequentò il liceo. Poi nel 1942 s’ iscrisse alla Facoltà di Lettere a Padova e frequentò i Gruppi Universitari Fascisti (G.U.F.). L’anno successivo, dopo la notte del Gran Consiglio che destituì Mussolini, il padre di Luce aderì alla Repubblica di Salò. La ragazza, cresciuta con una forte convinzione della genuinità degli ideali politici dei genitori, fu sorpresa dalle notizie delle violenze naziste sui prigionieri nei campi di lavoro. Non ci credeva. Prese una decisione: sarebbe andata in Germania a lavorare, interrompendo gli studi, per verificare lo stato reale delle cose. Avrebbe avuto più credibilità nel difendere dalle calunnie quell’ideale politico. Ma fu profondamente turbata dall’esperienza che fece. Era scappata di casa e come volontaria aveva trovato lavoro nella fabbrica di tinte e vernici IG Farben di Francoforte. Nella fabbrica sperimentò una realtà fatta di prevaricazioni, di sfruttamento e di vessazioni. Luce assecondò la sua rabbia per lottare al fianco dei più deboli e in seguito a uno sciopero organizzato in fabbrica, fu arrestata. Intervenne il padre perché fosse rilasciata e fatta rimpatriare. Ma Luce s’infiltrò tra i prigionieri condotti a Dachau e vide con i propri occhi che cosa accadeva nei lager.

“Volevo assaggiare la verità … Ma durante la mia permanenza nei campi di lavoro e nei lager dal febbraio ‘44 al febbraio ‘45 fui assorbita dalla scoperta dell’incredibile capacità di sopportare difficoltà e sofferenze da parte degli esseri umani, gli internati, e dalla contrapposta scoperta della marmorea insensibilità per la quale altri esseri umani, i nazisti, si sentivano divini, dispensando morte”.

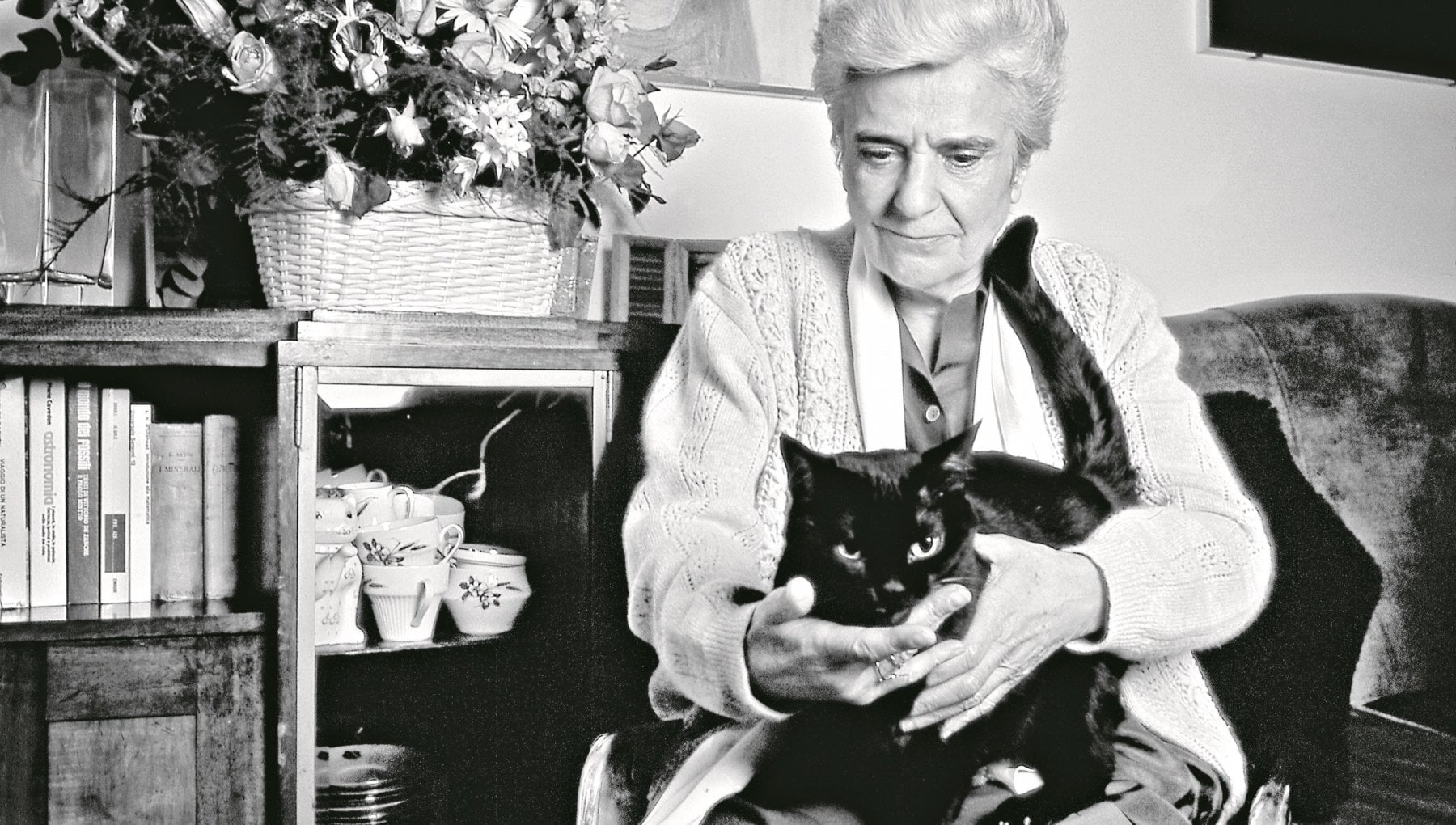

Riuscì a scappare anche dal campo (“è stato straordinariamente semplice fuggire”) e mentre attraversava la Germania sotto le bombe, vide alcuni corpi fra le macerie di un palazzo in fiamme, si mise a scavare fra le macerie e fu travolta da un muro che la colpì alla schiena, paralizzandola. Quando fu riportata in Italia, nel 1946 conobbe Pacifico d’Eramo, un bersagliere ferito, appassionato di filosofia. Si sposarono e nel 1947 ebbero un figlio, Marco. Luce d’Eramo nel 1951 riprese gli studi e conseguì una prima laurea in Lettere a Roma, con una tesi sulla poetica di Leopardi. Nel 1954 si laureò anche in Filosofia discutendo una tesi su Kant. Il suo matrimonio era finito nel 1953 e la giovane prese con sé Marco, che aveva sei anni, e voltò pagina per la seconda volta. Lo fece con il coraggio di chi ha rischiato di perdere la vita, di chi stava per affrontare un destino di immobilità, con una volontà che avrebbe reso la sua carrozzina un bolide. Tante difficoltà sulla sua strada, ma quella condizione non la scoraggiò. Visse i suoi sogni: la capacità di essere madre, la fantasia che la faceva volare, i ricordi che diventavano pagine e pagine dattiloscritte. Amava i gatti. Ne aveva due: Iside e Luna. Leggeva Dickens e Primo Levi. Strinse amicizia con Elsa Morante e Alberto Moravia. Quest’ultimo le diede la possibilità di farsi conoscere, pubblicandole il racconto “Thomasbräu” in “Nuovi Argomenti”. L’attività editoriale di Luce d’Eramo si intensificò con la collaborazione alla “Fiera letteraria”, a “Nuova Antologia”, a “Studi cattolici” e a “Tempo presente”.

Nel 1966 conobbe un altro scrittore, Ignazio Silone, dopo averne letto il libro “Uscite di sicurezza” che, nel 1965, vinse il premio Viareggio. Divennero amici e, vivendo a pochi isolati l’uno dall’altro, si confrontavano spesso. Su Silone, Luce d’Eramo ha lasciato un interessante saggio letterario.

Questa minuta signora dagli occhi vispi ormai identificatasi con la cultura di sinistra, a causa dei trascorsi fascisti si vide negare la tessera del Pci. Se ne fece una ragione, rincorrendo l’unico grande bisogno: scrivere. Anzi “scrivere per moltiplicare la propria esperienza”.

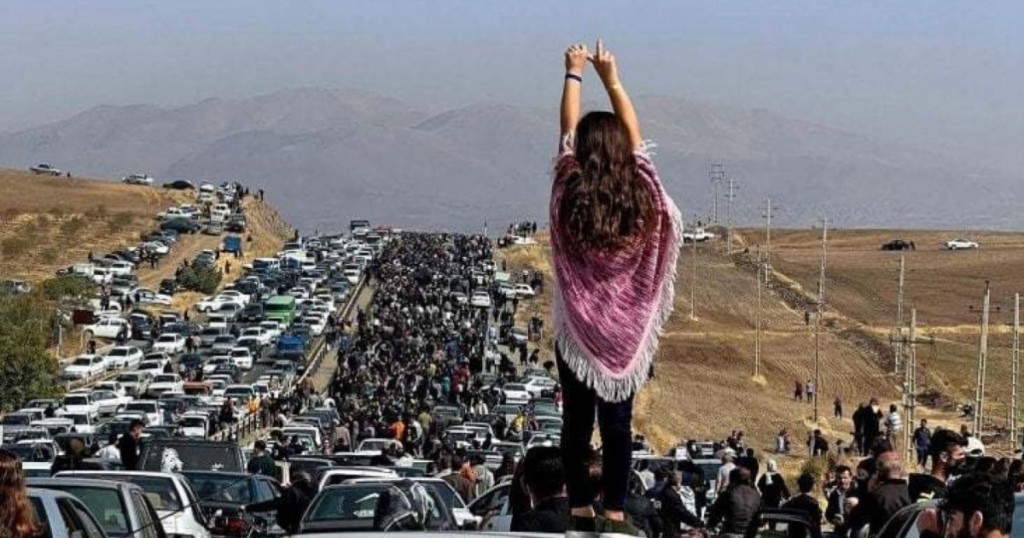

“Mi interessano le situazioni estreme, la gente nei lager, i sovversivi in rotta con la società. Alcuni ospiti extraterrestri, clandestini, i vecchi parcheggiati nelle case di riposo, i ragazzi che si difendono, aspirando alla chiusura mentale e affettiva”, rivelò in un’intervista.

Fu molto colpita dalla morte di Gian Giacomo Feltrinelli, ucciso dall’esplosione di un traliccio. Ne parlò con Camilla Cederna che aveva firmato con un gruppo di intellettuali un documento in cui si affermava: “Giangiacomo Feltrinelli è stato assassinato. Dalle bombe del 25 aprile 1969 si è tentato di accusare l’editore milanese di essere il finanziatore e l’ispiratore di diversi attentati attribuiti agli anarchici. Il potere politico, il governo, il capitalismo italiano avevano bisogno di un mandante…”

E ora mettiamoci noi nei panni della d’Eramo: che avrebbe fatto? Sembra di sentirla: “Voglio capire, studiare il caso, farmi un’idea, ma che sia mia”. I frutti della sua ricerca fra tutti i giornali che ne scrissero, fra i documenti e gli studi delle strategie di manipolazione dell’opinione pubblica messe in atto dalla stampa, confluirono nel libro “Cruciverba Politico” (1974).

Il successo arrivò con “Deviazione” nel 1979, un romanzo in cui raccontò la propria vita. Appena pubblicato, il libro finì sulla scrivania di Maurizio Costanzo che volle ospitare la sua autrice nel talk show “Grand’Italia”. Dopo il programma, il romanzo diventò un best seller, con oltre 200.000 copie vendute in pochi giorni. Poi arrivarono “Nucleo zero” nel 1991 sul terrorismo, “Una strana fortuna” nel 1997 sulla Resistenza, “Si prega di non disturbare” nel 1996 sul nazismo e il fantascientifico “Poi partiranno”.

Poi la scrittrice volle conoscere da vicino la realtà dei ricoveri per anziani, per poter scrivere, senza enfasi o luoghi comuni, “Ultima luna”. Osservò tutto e provò a immedesimarsi in ciascun ospite della struttura, ma anche in chi li assisteva. Un’altra esperienza dolorosa tra personaggi, sentimenti, frustrazioni, medicine, disfacimento e, soprattutto, una solitudine disumanizzante. Il romanzo ebbe il taglio di un documentario.

Ultimo libro fu “Io Sono Un’aliena” in cui Luce d’Eramo si raccontò, sotto forma di intervista. Aliena non voleva dire alienata: era il suo modo di descrivere che si può essere diversi e guardare oggettivamente la realtà in cui si vive, le contraddizioni, le sconfitte senza lasciarsi condizionare, trasformandole in un racconto per aiutare gli altri a comprendere, a reagire come aveva fatto lei. Le cose si conoscono in prima persona.

Una comunista senza tessera, dunque, e libera di professare anche la fede cattolica. Ammirava la spiritualità di Teresa d’Avila e di Caterina da Siena. Ma il preferito era Francesco d’Assisi di cui scrisse “se fosse vivo oggi, assieme al Fratello Lupo, al Fratello Sole, alla Sorella Morte (che nell’inconscio nostro si addice solo agli altri) avrebbe sicuramente incluso nel suo Cantico il fratello Alieno”.

È morta il 6 Marzo 2001 al Policlinico di Roma dov’era stata ricoverata per una peritonite. Sopraggiunse una complicazione cardiovascolare che le impedì di portare a termine un ultimo progetto. Stava lavorando, infatti, a un libro sulla scrittrice olandese Etty Hillesum, che poco prima di morire nel campo nazista di Westerbork, Etty Hillesum aveva consegnato i propri diari a Maria Tuinzing perché non fossero distrutti dalle SS. Ecco, la vita di Luce d’Eramo può essere riassunta proprio in una delle frasi di quei diari: “Non sono i fatti a contare nella vita, conta solo ciò che grazie ai fatti si diventa (Etty Hillesum).”