Dalla frontiera al firewall: il Nord America che raccontiamo non è più il continente degli immensi spazi da attraversare in cerca di libertà e futuro, ma una rete di filtri che quella libertà limitano. Quello esterno ha la forma di dazi, quote, visti; quello interno è fatto di norme d’emergenza che si sono stabilizzate, zone di controllo allargate, burocrazie e piattaforme che selezionano chi passa e chi resta fuori.

È in questo ambiente che gli Stati Uniti hanno sostituito gli ammortizzatori del dopoguerra con la combinazione mercati e sicurezza; mentre il Canada ha risposto con istituzioni e welfare, cercando di far passare la stessa ansia dentro filtri giurisdizionali e politiche sociali più robuste. Il primo strato del firewall – tutto ciò che filtra e controlla il traffico di rete – è economico.

Non solo verso la Cina: la stagione dei dazi ha riaperto il contenzioso anche “in famiglia”. Con l’Unione europea, Washington ha scelto una pace armata del commercio, congelando un’aliquota generalizzata che protegge e irrita a un tempo; a nord del 49° parallelo, la vecchia disputa sul legname tenero è tornata a mordere con aumenti decisi e soccorsi pubblici canadesi. Le catene del valore si riannodano vicino a casa, i prezzi a valle risalgono, il consenso si ricompone geograficamente nelle “terre intermedie”.

Non sono risse bilaterali, ma la normalizzazione di un protezionismo intra-Occidente che riallinea catene del valore e geografie del consenso, con prezzi più alti a valle e diplomazie più tese a monte. Per dare un’immagine: il petrolio di “There Will Be Blood” non è più una trivella che scava nel terreno, ma un tariffario che fora i mercati; e la provincia di Fargo ricorda come l’ordine, quando il mondo si stringe, debba essere ricostruito ogni giorno.

Dal dazio al muro interno il passo è breve. Negli Stati Uniti esiste una “zona di frontiera” lunga cento miglia che avvolge il Paese come una fascia elastica, aeroporti inclusi: dentro, i controlli migratori si spingono ben oltre il varco doganale. Sullo sfondo, l’eccezione nata col contro-terrorismo ha lasciato un’impronta che dura: la 702 del Fisa (Foreign Intelligence Surveillance Act), rinnovata, autorizza raccolte senza mandato su bersagli esteri con ricadute domestiche; intanto la militarizzazione delle polizie locali è avanzata tramite programmi federali di trasferimento di equipaggiamenti.

Come in “Sicario”: il confine non finisce nella polvere, ma rientra in città, nei checkpoint dell’aeroporto, nei data center dove scorre l’intelligence; e su un’altra sponda del continente, Margaret Atwood ci ricorderebbe che la libertà sopravvive quando i limiti sono chiari e non quando l’eccezione si fa consuetudine.

Immigrazione e razza sono i nervi scoperti di questo paesaggio. Alla frontiera sud l’asilo è diventato un metronomo che accelera e rallenta con ordini amministrativi e sospensive dei tribunali; la discussione pubblica oscilla dalla retorica dell’invasione alla promessa di legalità senza fare i conti con i fabbisogni del mercato del lavoro. Il Canada ha scelto un’altra via: tetti sul numero degli studenti internazionali per raffreddare affitti e servizi, livelli d’ingresso pluriannuali, selezione economica come spina dorsale; e l’estensione dell’accordo sul “Paese terzo sicuro” per disinnescare i passaggi irregolari. Qui non c’è epica, c’è cacciavite. Sembrano proprio le pagine di Alice Munro, dove le vite non fanno rumore ma cambiano di direzione di fronte a una regola ben scritta. Dentro l’architettura dei poteri rientra la ferita razziale, che la stagione di Black Lives Matter ha rimesso di nuovo al centro.

Nel 2024 le uccisioni da parte della polizia Usa hanno toccato un picco decennale; nel gennaio 2025 Minneapolis ha firmato un accordo federale che riconosce pratiche discriminatorie e impone riforme. È il doppio fotogramma di un Paese che alterna spinta al cambiamento e ritorno all’ordine. Per dare un riferimento d’immagine, basta rivedere “Do the Right Thing” o “Fruitvale Station”: film che non archiviano la rabbia, la mettono in cornice civile. E se cerchiamo parole per questa ferita, James Baldwin e Toni Morrison le hanno lasciate già pronte: non moraleggianti, ma esatte.

Il terzo strato è digitale, e qui il firewall non lo alza solo lo Stato. Silicon Valley predicava apertura, oggi difende soprattutto i propri margini e il controllo dei cancelli. L’ondata antitrust ha incrinato il “compra e integra” che sosteneva molta finanza del venture: la causa vinta da Epic contro Google sta ridisegnando l’economia delle app su Android, imponendo aperture su pagamenti e app store, aprendo una crepa nella muraglia del gatekeeping, la regolazione di accesso. Non stupisce quindi che una porzione visibile dell’ecosistema di Venture Capital, il capitale di rischio per startup ad alta crescita, e di crypto abbia cercato sponde nel fronte più deregolatorio della politica Maga, mentre dentro le aziende i dipendenti continuano in maggioranza a sostenere candidati liberal.

E poi c’è la “variante Musk”, che passa in poche ore da endorsement a Trump a minacce di terze vie e torna sugli investimenti politici quando la regolazione tocca i suoi business. Qui “The Social Network” e “BlackBerry” ci raccontano due lati della stessa medaglia: il potere di piattaforma nasce come libertà e diventa pedaggio; l’innovazione nordamericana è un ascensore che porta in cima, ma decide lei chi far salire. Un’economia che ha consentito alla politica monetaria di entrare dalla porta principale nella politica a tutto campo.

L’approvazione degli Etf spot sui Bitcoin, un investimento che elimina la preoccupazione di ricordare chiavi e password, ha spalancato le porte a investitori comuni; un quadro normativo come quello del FitT21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) promette una mappa più stabile per gli asset digitali.

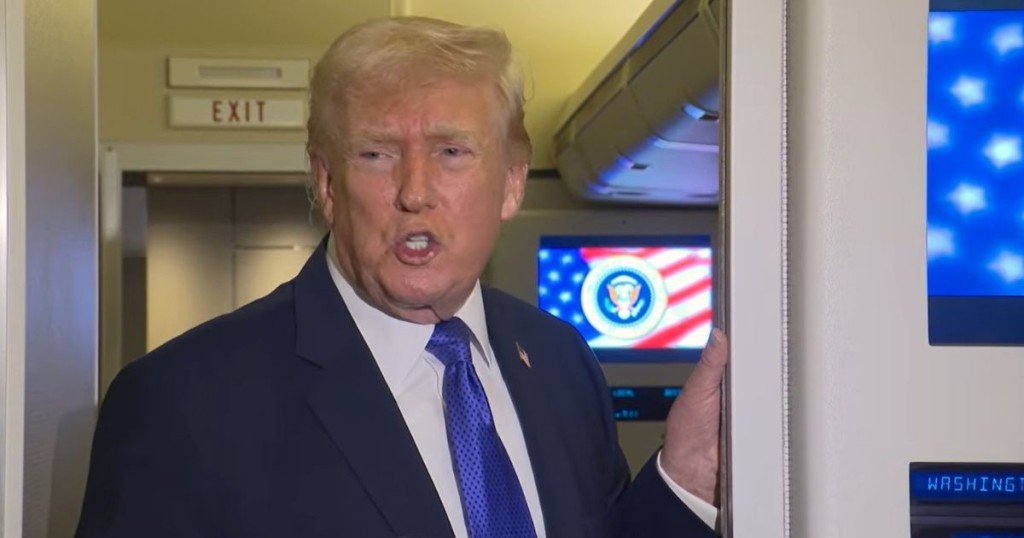

Donald Trump ha fiutato il vento, accettando donazioni in crypto e spingendosi fino al lancio di un proprio memecoin, $TRUMP: una monetina di narrativa che genera commissioni e agita dilemmi etici su conflitti d’interesse. Qui la domanda non è da iniziati: quando la finanza del meme tocca la Presidenza, dove finisce il micro-fundraising e dove inizia il pay-to-play?

Per restare all’immaginario, lo scrittore canadese William Gibson aveva già previsto un cyberspazio governato dai mercati prima che dagli Stati, così come Don DeLillo ci aveva avvisato per tempo che quando l’informazione diventa rendita cambia la grammatica della politica.

Resta la politica estera, che svela l’ultimo strato del firewall: quando serve, diventa geopolitico. I raid su obiettivi iraniani di giugno hanno confermato che, al netto dell’isolazionismo retorico caro a una parte dell’elettorato, l’America continua a intervenire nel vicinato allargato con strumenti di forza. Per l’Europa è un’ulteriore prova di raffreddamento culturale: compra sicurezza, litiga sui dazi, fatica a definire una propria rotta industriale. Per il Canada, la danza è più complessa: integrare la propria economia con quella statunitense, senza perdere la vocazione alla legalità multilaterale.

È “Sicario” che incontra “Fargo”: la frontiera non scompare, semplicemente si sposta dentro le istituzioni. Accanto al Medio Oriente si gioca la partita con Cina, India e il fronte Brics. Con Pechino Washington alterna tregue tattiche e nuove strette: da una parte la retorica del “de-risking” e i controlli su chip e tecnologie sensibili, dall’altra la leva dei dazi che sale e scende a seconda del ciclo politico e industriale.

Con Nuova Delhi il registro è ancora più oscillante: corteggiamento strategico nell’Indo-Pacifico e nel Quad, ma anche scosse tariffarie quando interessi e simboli divergono, dalle forniture energetiche alla protezione dei mercati agricoli. Sullo sfondo, un Brics allargato a paesi del Golfo e potenze africane che non costituisce un blocco coeso ma segnala un mondo più policentrico: gli Stati Uniti lo minimizzano come “club” eterogeneo, però sorvegliando con attenzione due fronti: pagamenti internazionali e catene di fornitura critiche.

Il Canada, più leggero e multilaterale, prova a lasciare una porta aperta, o quasi, per tutti: Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) come ancora continentale, Cptpp ( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) sull’asse indo-pacifico, Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) con l’Europa, dialogo pragmatico con la Cina quando serve, prudenza con l’India dopo gli strappi diplomatici. È la sua cifra: tenere in vita le regole del commercio mentre il vicino costruisce firewall.

Sul fondo scorre la geografia del consenso negli Usa. Le contee rurali e le small town che per decenni abbiamo attraversato nei romanzi – parcheggi infiniti, silos che bucano l’orizzonte, main street che si svuotano – sono diventate la base sociale del firewall: dazi come politica sociale surrogata, “legge e ordine” come promessa di stabilità, identità come collante quando l’ascensore salariale si blocca. In Canada invece comunità simili hanno trovato un’altra cerniera: più contrattazione, più reti universali, più controllo giurisdizionale sugli eccessi. Non è soltanto questione di quale modello sia migliore: è una differenza strutturale di istituzioni. Se serve un contrappunto artistico, la polvere come nei libri di Cormac McCarthy si alza ancora, sollevata dal vento nella prateria a stelle e strisce; dall’altra parte ancora risuonano note e parole di Joni Mitchell e Leonard Cohen, che ci restituiscono un Nord America che misura la perdita senza gridare.

Resta da chiedersi a che cosa servano, davvero, tutti questi firewall. Alla fine, i tre assi portanti – dazi, muri interni ed economia digitale-crypto – s’intrecciano nella stessa traiettoria: l’Occidente che abbiamo conosciuto ha perso i suoi ammortizzatori e si affida ai firewall per guadagnare tempo. Negli Stati Uniti, la domanda è se questo tempo verrà speso per produttività diffusa, salari medi e riforma della sicurezza pubblica, oppure bruciato in una normalizzazione dell’eccezione. In Canada, se la pazienza istituzionale basterà a reggere l’urto di una crescita modesta senza cedere sul pluralismo. E in Europa, se si troverà il coraggio di uscire dal ruolo di partner riluttante e costruire un asse industriale e tecnologico all’altezza delle nuove protezioni.

In controluce, lasciamo parlare gli scrittori: Baldwin ci ricorda che “non tutto ciò che è affrontato può essere cambiato, ma niente può essere cambiato finché non viene affrontato”; Atwood che ogni società libera vive di limiti, non di eccezioni; DeLillo che il rumore dei sistemi non sostituisce il senso. La frontiera non è più il mito d’apertura: il firewall è la realtà. Sta a noi decidere se farne una parentesi o un regime. Oppure, per dirla con F. Scott Fitzgerald, “così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato”. Con la differenza che oggi la corrente si chiama firewall, e sta a noi decidere se attraversarlo o farcene argine.