di GIANLUCA CICINELLI

Per raccontare l’Africa che funziona bisogna partire dall’Africa che fatica. Il continente soffre di un deficit cronico d’infrastrutture, di mercati frammentati e di un fardello debitorio che nel 2023 valeva 1.100 miliardi di dollari. Il 15,3%, di quel debito è oggi in mano a creditori cinesi, in calo rispetto al 18,9 % del 2019. Il risultato è un doppio vincolo: servono capitali esterni per finanziare strade, porti e reti digitali, ma ogni nuovo prestito rischia di stringere la morsa dell’indipendenza economica

A questo scenario si somma la competizione geopolitica. Pechino finanzia dighe e snodi logistici; il G7 rilancia con il Partnership for Global Infrastructure, per favorire investimenti pubblici e privati; Parigi e Londra difendono segmenti d’influenza ereditati dal colonialismo. Dal 2018 Mosca, tramite i mercenari della Wagner, ha fornito protezione a Repubblica Centrafricana, Sudan, Libia e al Mali, fino al 2024, prima che le sue operazioni venissero assorbite dall’Africa Corps del ministero della Difesa russo. Quasi sempre in cambio di concessioni minerarie.

Eppure, in mezzo a queste pressioni, esistono paesi che hanno trovato un equilibrio fra apertura ai capitali stranieri, rigore macroeconomico e progresso democratico. È la costellazione delle nuove frontiere africane, dove il Pil cresce in media sopra il 5%.

RWANDA

Dal genocidio del 1994 Kigali ha scelto la via della stabilità come precondizione per lo sviluppo. Il Pil reale è cresciuto dell’8,2% annuo nel biennio 2022-23 e addirittura del 9,7 % nel primo semestre 2024.

Per finanziare infrastrutture e servizi digitali il governo usa sia investimenti pubblici autofinanziati che capitali di diaspora bond, che riducono la dipendenza da prestiti commerciali esteri. Sul fronte politico, il Rwanda rimane un sistema presidenziale forte, con processi elettorali relativamente liberi. La corruzione è tra le più basse del continente.

MAURITIUS

A 2.000 km dalla costa orientale, l’ex colonia delle spezie ha completato la transizione da monocultura della canna da zucchero a economia dei servizi ad alto valore. Con un reddito nazionale lordo pro capite superiore a 12.000 dollari, l’isola ha già raggiunto la soglia di paese a reddito alto secondo la Banca Mondiale. Il segreto? Una magistrale apertura agli investimenti allo stesso tempo vincolata da solidi sistemi di regole: nel Democracy Index 2024 Mauritius risulta la prima democrazia africana e la sola a punteggio pieno nella voce libertà civili.

KENYA

Nairobi ha trasformato l’invenzione di M-Pesa, un servizio di trasferimento denaro tra utenti del servizio di telefonia cellulare, in un intero ecosistema fintech. Il risultato è un tasso di bancarizzazione digitale superiore all’85% e un Pil che nel 2024 è cresciuto del 4,5% nonostante la crisi globale. Alla prorompente vitalità imprenditoriale si somma un mix energetico quasi interamente verde: oltre l’80% dell’elettricità proviene da geotermico, idro e vento, con la geotermia che da sola copre più di 5 Twh.

Gli investimenti strategici in strade pan-africane e nel corridoio ferroviario fino a Naivasha riducono i costi logistici interni e fanno del Kenya un hub commerciale regionale. Sul terreno politico il paese è rimasto uno degli esempi più solidi di alternanza democratica nell’Africa orientale.

BOTSWANA E NAMIBIA

Gaborone è da decenni sinonimo di prudenza fiscale: il Pula Fund, sovrano, investe all’estero i proventi dei diamanti dal 1993, come polizza per le generazioni future. Anche quando i prezzi dei diamanti hanno frenato, la disciplina ha retto e il debito pubblico resta sotto il 30% del Pil.

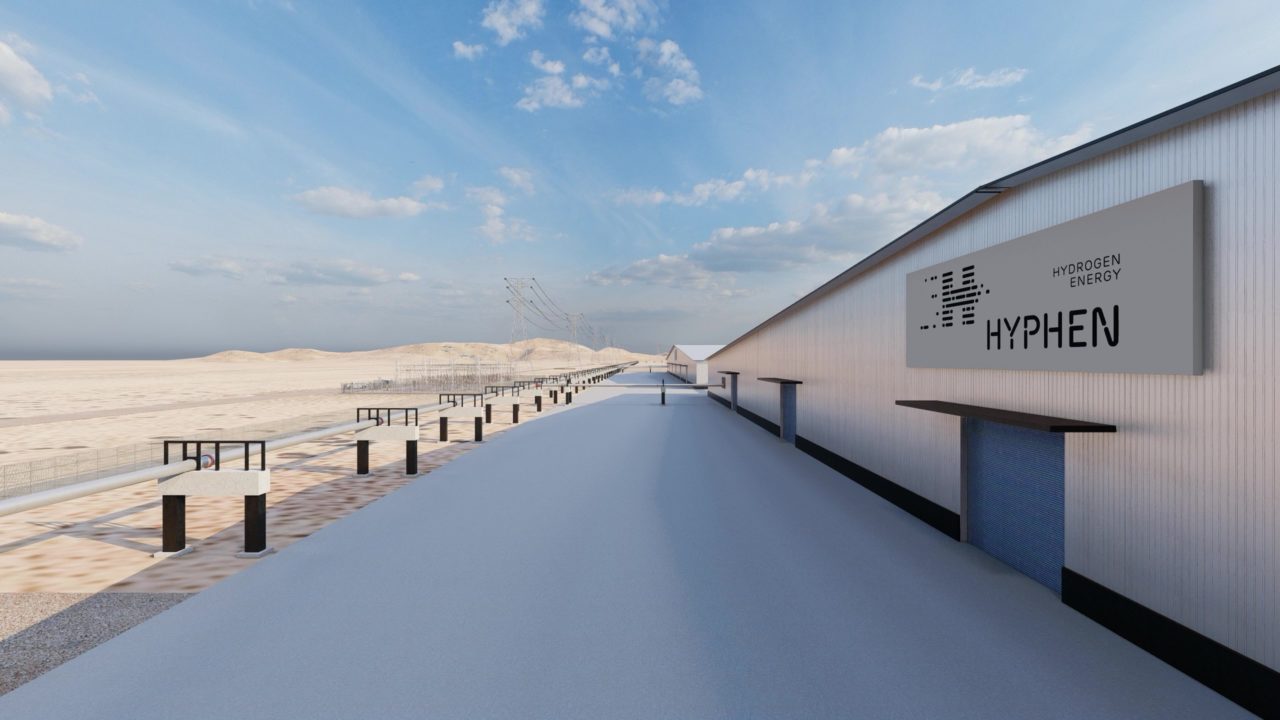

La Namibia invece pensa al dopo-miniere con il colossale progetto Hyphen: 10 miliardi di dollari per produrre 350mila tonnellate di idrogeno verde l’anno entro il 2030 e due milioni di tonnellate di ammoniaca, sostituendo fino a 6 milioni di tonnellate di CO2. Entrambi i Paesi dal ‘90 in poi hanno goduto di transizioni politiche pacifiche.

GHANA

Il 2022 ha visto Accra bussare all’Fmi per un prestito da 3 miliardi di dollari, ma proprio quella crisi ha innescato un risveglio di disciplina: ristrutturazione del debito, riforma fiscale e incentivi alle filiere locali del cacao. Nel 2024 la crescita è rimbalzata al 5,7 % e a luglio 2025 il Fondo ha sbloccato la quarta tranche del programma riconoscendo i progressi in stabilità finanziaria. La stampa rimane vivace, le elezioni del 2024 hanno confermato l’alternanza fra i due grandi partiti senza violenze significative. Il Paese vuole ora trasformare il cacao in cioccolato “made in Ghana” invece di esportarlo grezzo.

MAROCCO

Sebbene non sia una democrazia parlamentare in senso pieno, Rabat mostra che anche un sistema ibrido può generare politiche pubbliche lungimiranti. La centrale Noor di Quarzazate, 580 MW di energia solare a concentrazione, è l’emblema di una strategia che mira a coprire il 52% della capacità elettrica con rinnovabili entro il 2030, rispetto al 45% odierno. Secondo l’Fmi, il Pil crescerà del 3,9% nel 2025, riducendo la dipendenza dai prestiti esteri.

Le esperienze di questi “paradisi resilienti” africani convergono su un insieme di scelte riconoscibili: l’apertura ai finanziamenti esteri esiste, ma è filtrata da criteri di trasparenza contrattuale e limiti di sostenibilità che impediscono di scivolare in nuove dipendenze; la struttura produttiva si emancipa dalla mera estrazione di materie prime grazie a una diversificazione che abbraccia servizi digitali, agro-industria ad alto rendimento e fonti rinnovabili; le istituzioni, dai tribunali alle banche centrali, si dimostrano abbastanza solide da far rispettare le regole, contenere la corruzione e garantire stabilità macroeconomica.

Gli investimenti nell’istruzione, superiori alla media continentale, alimentano un capitale umano capace di innalzare la qualità dell’offerta industriale. A completare il quadro, giornali liberi di indagare e competizione elettorale reale, seppur imperfetta. I governi accettano di rispondere all’opinione pubblica.

Naturalmente queste economie restano vulnerabili agli choc globali: un calo dei diamanti può mettere in crisi la Pula Fund, una siccità può tagliare il Pil marocchino. Ma il messaggio che arriva da Kigali, Port-Louis, Nairobi, Gaborone, Accra e Rabat è chiaro: l’Africa non è un continente condannato alla dipendenza. Dove finanza, buona governance e partecipazione democratica camminano affiancate, la crescita smette di essere una promessa e diventa un percorso. In salita, certo, ma finalmente in mano agli africani.