Da Alessandro il Grande a Napoleone, da Giovanni Paolo II a Oriana Fallaci: libri che hanno mutato e condizionato i pensieri e le esistenze

Strana creatura, il libro. Non c’è una regola. Un giorno lo apri e cominci a leggerlo, senza grandi aspettative. Poi accade che nulla riesca a distoglierti dalle sue pagine. Quel libro diventa il “tuo” libro. Forse hai scoperto di essere nascosto in quella storia appena letta. Forse, invece, è proprio lì che vorresti nasconderti, per riempire un vuoto, esaudire un sogno. È come una magia. Torni a scorrere le pagine, sottolinei le frasi che ti hanno fatto colpito. E anche se, per un po’, resterà sul comodino, sulla scrivania o in una borsa, non te ne separerai più. È rassicurante che sia a pochi passi da te.

Ne sei anche geloso. Non lo presterai mai. Non sarà mai impolverato: lo rileggerai e ti ricorderà perché ti ha tanto colpito, riportandoti alla mente le belle sensazioni della prima volta, quando l’hai letto d’un fiato. Si, perché se un libro di apre un orizzonte inaspettato o riesce a far emergere ciò che freme dentro di te non può leggersi a spezzoni. Riesce a distogliere da tutto e regala un’esperienza indelebile: ricorderai il luogo in cui l’hai letto, i profumi e i colori di quel giorno e quelle pagine…

Il motivo? Lo spiega bene una frase attribuita al giornalista e critico letterario Piero Citati: “Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi.”

Scorrono i titoli che hanno riempito la storia dei libri di successo, dalla Bibbia (la più letta in assoluto) al “Piccolo Principe”, dalle “Avventure di Pinocchio” alla serie di “Harry Potter”, da “Il Signore degli Anelli” a “Siddarta”, da “Lettera a un bambino mai nato” a “Cent’anni di solitudine” …

Tutti hanno avuto e hanno un libro significativo in una fase della propria vita. Si dice che Alessandro Magno, il conquistatore più famoso della storia, cresciuto alla scuola di Aristotele, dormisse abbracciato alla sua arma e all’ “Iliade”, capolavoro di Omero. Un modo per accarezzare anche nel sonno la propria ambizione di grandezza con l’opera in cui si esaltano i valori della forza militare di Ettore e di Achille. Una leggenda? Anche di Napoleone si dice portasse sempre con sé un libro a lui caro.

Quale? È noto il suo legame con l’opera di Goethe, ma sorprende che la sua opera preferita fosse la più discussa dello scrittore tedesco: “I dolori del giovane Werther”. Napoleone si vantò di averlo letto sette volte. Eppure il romanzo rappresentò, in quel periodo, un caso: all’ampia diffusione corrispose, però, una serie di suicidi tra i giovani, tanto che la mamma di un ragazzo suicida inviò a Goethe un vero e proprio Je accuse: “Agli uomini di ingegno, cui spetterebbe educare gli altri uomini, un giorno Dio chiederà conto dell’uso pernicioso del loro talento”. Vero. La funzione del libro non è solo distrarre, ma soprattutto arricchire, nutrire la mente e l’anima. Un esempio è la testimonianza che lasciò Fëdor Dostoevskij. Il suo amore per la lettura è nato dall’esigenza di sopravvivere in prigione.

Allora l’unica lettura che gli era permessa era quella del Vangelo. Divenne per lui una sorta di ancora. La moglie, infatti, raccontò che lo scrittore non se ne separò mai e che lo teneva sempre sul suo tavolo. Quando aveva qualche dubbio lui apriva il Vangelo e leggeva le righe che gli capitavano sotto gli occhi. Uscito di prigione era stata per lui una corsa alla lettura “il mio nutrimento spirituale”. Chiese al fratello: “Mandami “il Corano”, “La Critica della ragione pura”. Fu solo l’inizio. Durante gli anni dei regimi totalitari e i venti di guerra che soffiarono sull’Europa, nella prima metà del Novecento due futuri papi studiavano, uno in Polonia e l’altro in Germania,: Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger. Il futuro Giovanni Paolo II affidò al libro “Alzatevi, andiamo!” le proprie riflessioni sulle sue prime, importanti letture: “Già da bambino mi piacevano i libri, alla cui lettura mi aveva abituato mio padre. Era solito sedersi accanto a me e leggermi, ad esempio, Sienkiewicz …Quando ero studente universitario, lessi vari autori. Leggevo Shakespeare, Molière, i poeti polacchi Norwid e Wyspianski. E, ovviamente, Aleksander Fredro…”. In “Benedetto XVI, una vita” Peter Seewald, biografo di Joseph Ratzinger, ha raccontato che nel 1941 il giovane bavarese “segue la sua inclinazione per la letteratura. Legge più velocemente degli altri e a poco a poco affronta tutti i grandi tedeschi: Thomas Mann, Kafka, Eichendorf, Mörìke, Adalbert Stifter. Con una predilezione particolare studia Goethe ma anche Theodor Storm, che ha una grande influenza su di lui con il suo “Il Cavaliere dal cavallo bianco”.

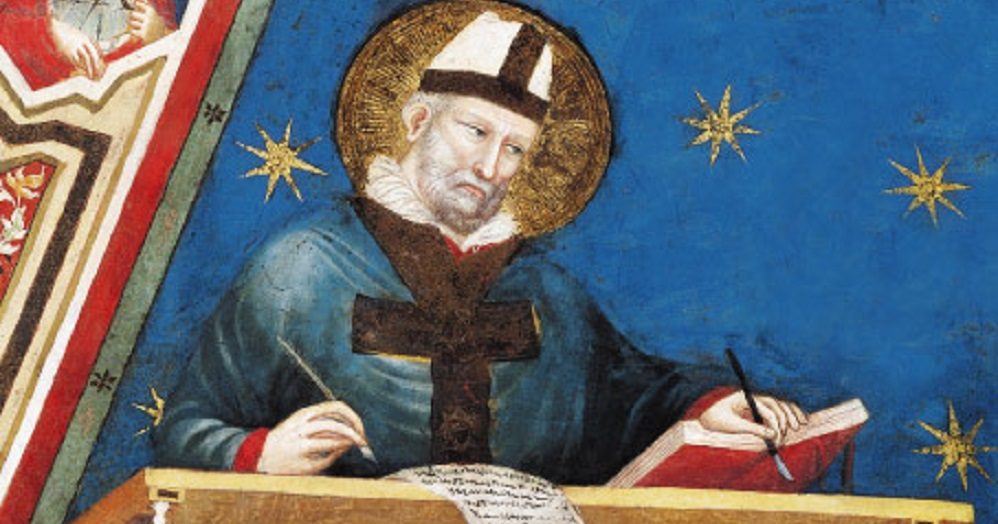

Ma sono le opere di Hermann Hesse ad aver un posto privilegiato nelle sue letture, a cominciare da “Peter Camezind”, “Il gioco delle perle di vetro”. E soprattutto “Il lupo nella steppa”, il suo preferito in assoluto. Il protagonista – un uomo ipersensibile, solo, amante dei libri e della musica – colpisce Ratzinger per la capacità di impersonare “la disgregazione dell’Io, che rispecchia quanto sta accadendo oggi all’uomo”. Poi c’è stato un altro colpo di fulmine: Sant’Agostino. Su di lui scrisse la tesi che gli permise di conseguire la laurea in teologia all’Università di Monaco: “Popolo e Casa di Dio nella Dottrina della Chiesa di Sant’Agostino”.

Il Vescovo di Ippona ha toccato il cuore di laici e uomini di fede: nel 1554, come racconta nel suo “Libro della Vita”, Teresa d’Avila, monaca di clausura. “Mi dettero in quel tempo le “Confessioni di S. Agostino”, e credo per un tratto di divina provvidenza, perché non solo non le avevo cercate, ma neanche sapevo se esistessero. Io sono molto devota di S. Agostino: primo, perché il monastero nel quale sono stata da secolare era del suo Ordine, e poi perché era stato peccatore (…) Cominciando a leggere le “Confessioni di S. Agostino”, mi parve di vedere in esse la mia vita, e mi raccomando molto a questo santo glorioso. Quando giunsi alla sua conversione e lessi della voce che udì in giardino, ne ebbi una così viva impressione come se l’udissi pur io, e per lungo tempo rimasi a sciogliermi in lacrime con l’anima travagliata da grandissima lotta”. Fu per lei una svolta anche nella fede.

Anche Italo Calvino, in una lettera a Santucci del 28 giugno 1957 svela la sua predilezione per “Le Confessioni di Sant’Agostino”, e confida “Scopro sempre che fruttificano nelle mie pagine senza che me ne accorga”. In poche parole Calvino svela un altro particolare dei “libri del cuore”: restano così radicati nell’anima che diventano come una lampada, alla cui luce si può comprendere meglio ciò che accade o il nostro stesso pensiero. La filosofa ebrea Edith Stein, nell’estate del 1921, rimasta sola in casa di amici, entrò nello studio dov’era la libreria. Prese un libro, a caso. Era l’autobiografia di Teresa d’Avila riformatrice nel 1562 dell’Ordine dei Carmelitani, perseguitata dall’Inquisizione, ma decisa ad affermare la sua verità: un’orazione vissuta come “colloquio d’intima amicizia”. La Stein che da alcuni anni aveva abbandonato la fede senza smettere di cercare la verità, il senso della vita, lesse il libro tutta la notte e alla fine commentò: “Non esiste alcun libro nella letteratura mondiale, a parte le Confessioni di Sant’Agostino, che porti come questo il sigillo della veridicità”. Quel libro le spalancò una porta. Chiese il battesimo e undici anni dopo indossò lo stesso abito religioso di Teresa d’Avila, che portò fino a quando fu bruciata in un forno di Auschwitz.

Ai ricordi di bambina è legata, invece, la prima lettura emozionante di Oriana Fallaci “Mille e una notte”. Fu per lei “il libro” al punto da acquistarne copie di diverse edizioni. Non fu il solo. Un giorno la mamma per distrarla perché era costretta a letto da un malanno, le porse “Il richiamo della foresta” di Jack London. La Fallaci disse che per lei “fu una lezione di guerra, di guerriglia, di vita. Guidò la mia adolescenza, la verde stagione che mi avrebbe portato a essere ciò che spero o cerco di essere: una donna disobbediente, insofferente d’ogni imposizione. Altri ebbero eroi più importanti Il mio eroe fu un cane”. Nel 1960 la ri vista “Vie nuove” nel pubblicare i Dialoghi con Pasolini rivelò uno spaccato dell’adolescenza dello scrittore e regista friulano e del suo rapporto molto particolare con i libri, negli anni del liceo: “Che giornate! Passavo ore e ore al “Portico della morte”, a Bologna, dove si vendevano libri usati, a scegliere, a leggere i titoli, a spiare pagine e indici. Avevo 15 anni e fino allora avevo letto solo libri di avventura. Poi improvvisamente mi è capitato tra le mani “L’idiota” di Dostoevskij ed è stata la rivelazione.

Su un altro fronte troviamo Indro Montanelli che a un lettore che gli aveva regalato una Bibbia disse “grazie ma non la leggerò. Le mie bibbie sono Voltaire e Kipling”. Diversa l’esperienza del pittore e scrittore Alberto Savinio che, all’editore Bompiani che gli aveva chiesto quale fosse il suo libro preferito, rispose: “Per molti anni il mio libro preferito è stato “l’Odissea”, ma da parecchi anni a questa parte non ho più libri preferiti”. E se per papa Bergoglio il libro che più lo colpì fu Il padrone del mondo dell’inglese R. H. Benson, storia di un futuro in cui il cattolicesimo è messo alla gogna e la Chiesa è sull’orlo dell’estinzione; per il cardinale Lambertini, futuro papa Benedetto XIV, l’unico modo per staccare la spina e dar riposo alla sua mente era la rilettura di opere che gli ricordavano tempi felici e senza responsabilità: quelle di Orazio, Virgilio, Cicerone, Plinio Varone, Dante, Ariosto e Tasso.

Nel libro autobiografico “Vivere per raccontarla”, Gabriel García Marquez rivela una strana avventura, legata all’attrazione per un libro. Lo scrittore racconta le sue prime importanti letture “Le mille e una notte”, “L’isola del tesoro” e “Il conte di Montecristo”, ma in libro “magico” per lui fu un altro. Durante un viaggio, da giovane, era stato attratto da un passeggero, con una valigia di libri: “Non resistetti alla tentazione di dare un’occhiata ai suoi libri. Tra questi uno che mi lasciò attonito “Il sosia” di Dostoevskij, che avevo cercato di rubare, senza riuscirci, in una libreria di Barranquilla. Avevo una voglia matta di leggerlo al punto che avrei voluto chiederglielo in prestito, ma non ebbi il coraggio”. Inaspettatamente, il passeggero divoratore di libri gli si avvicinò per chiedergli di cantare per lui un bolero che aveva sentito intonare una notte sul battello. Marquez lo fece poi prese coraggio e gli confidò di essere rimasto stupito da un libro della sua collezione. “Quale?” – “Il Sosia” – “Non l’ho ancora finito. Ma è una delle cose più strane che mi siano capitate fra le mani”, gli disse allontanandosi. Arrivato a destinazione, Marquez sentì una voce alle sue spalle, Era il suo compagno di viaggio. Si fermò e si ritrovò fra le mani, in dono, “Il sosia”. Eh sì, è proprio “un viaggio per viandanti pazienti, un libro”, come insegna Alessandro Baricco.