Quando il panorama era bellissimo, lo si sapeva dopo due settimane. Forse tre. Quando la vacanza era rilassante e divertente, lo si sapeva dopo un mese. Quando veniva recapitata una cartolina, l’emozione di sapere che qualcuno l’aveva acquistata, compilata e imbucata pensando a qualcun altro, il tempo che era stato necessario per far viaggiare quel messaggio smetteva di essere importante. Un corteggiamento d’altri tempi, la cartolina: i più fortunati riuscivano a riceverne almeno una a settimana dagli amici di penna o perlomeno ad ogni estate, e il bello è che non serviva saper scrivere perfettamente per compilarne una, lo spazio per le parole era poco: contava la qualità, la scelta dei termini.

Ecco perché siamo tanto legati alle cartoline: era amore che viaggiava. Ma com’è accaduto che le cartoline diventassero testimoni di parentesi delle nostre vite? La prima cartolina postale ufficiale nacque in Austria, il primo di ottobre del 1869, su iniziativa di Emanuel Herrmann, professore di economia. Fu proprio lui per primo a proporre l’idea di una sorta di “biglietto postale” in un articolo pubblicato su un giornale: un cartoncino già affrancato, senza busta, destinato a comunicazioni brevi e da poter essere appunto inviato a mezzo posta. Le autorità austriache accolsero positivamente l’idea e misero subito in circolazione le prime cartoline: semplici, senza immagini, solo spazio per l’indirizzo da un lato e il messaggio dall’altro.

Il primo, grande vantaggio? Costavano molto meno di una lettera. Una piccola, doverosa parentesi è da aprire in onore di Theodore Hook, umorista inglese del 1840 che pare avesse inviato a se stesso quella che potremmo definire la più antica cartolina del mondo, un biglietto postale disegnato a mano, con una caricatura umoristica; la piccola opera di Hook è stata anche ritrovata nel 2002 e venduta all’asta per migliaia di sterline: anche se ufficialmente la cartolina nasce in Austria, l’ombra sarcastica di Theodore Hook ci resta impressa, nel dubbio perenne che l’abbia davvero inventata prima del Professor Herrmann.

In ogni caso, intorno alla metà del ‘800, comparvero le prime cartoline illustrate, con immagini di città, monumenti, paesaggi o eventi. La Francia, la Germania e il Regno Unito furono tra i primi a sviluppare il formato illustrato. Il periodo d’oro della cartolina andò proprio dalla fine dell’800 agli inizio del ’900: venivano inviate ovunque e utilizzate anche dai soldati al fronte delle Grandi Guerre per comunicare con le famiglie.

Durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare, i soldati usavano cartoline per scrivere a casa. Non era facile come spedire una cartolina da una località di mare, però: come si può immaginare, i messaggi venivano controllati e a volte censurati, e le cartoline giungevano a destinazione molto spesso con bruciature, tagli o inchiostro nero a nascondere alcune parole. Per aggirare la censura, alcuni soldati scrivevano messaggi nascosti tra le righe o utilizzavano brevi codici, poesie o giochi di parole per lasciar intendere ai familiari dove si trovassero e come stessero.

Nonostante la preziosissima testimonianza, sono davvero poche le cartoline di quel momento storico che sono riuscite a giungere fino a noi. La poliedricità delle cartoline si vide presto anche tra le sfumature politiche: dato il loro basso costo, infatti, vennero usate anche da molti governi che capirono che le cartoline potevano essere utilizzate anche per influenzare l’opinione pubblica. Venivano quindi distribuite gratuitamente o comunque a costi molto contenuti riportando slogan, illustrazioni con temi patriottici, politici o anche di propaganda coloniale.

Nell’epoca Vittoriana, invece, vennero impiegate anche per la commemorazione dei defunti. Un po’ inquietante, se ci si pensa, ma non era raro vedere foto di funerali, tombe o bambini vestiti da angeli stampate sulle cartoline, così come anche le foto post mortem, tristemente frequenti all’epoca. La grande varietà delle cartoline in circolazione portò presto a una vera e propria mania del collezionismo: tra il 1898 e il 1918 vennero stampate miliardi di cartoline l’anno. Esistevano album, circoli in cui scambiarle e perfino gare tra amici su chi ne riceveva di più e da quanti posti diversi nel mondo. La situazione sfuggì talmente di mano che in Francia e in Germania cominciò ad andare di moda l’invio di animali da fattoria come fossero cartoline.

No, non parliamo di immagini di animali stampati, ma di conigli, galli e galline in carne e ossa, inviati con tanto di etichetta e francobollo. Era segno di buona salute da parte di chi lo inviava e sicuramente un bizzarro regalo per chi lo riceveva. E in Italia? La prima cartolina illustrata italiana documentata risale al primo gennaio 1874: un semplice cartoncino con l’affrancatura prestampata per consentire di scrivere sul retro e, anche in Italia, a costo più basso rispetto alle lettere. Negli anni ’50 e ’60, quando il turismo di massa divenne realtà grazie al boom economico e alle ferie estive, esplose la moda delle cartoline con la scritta poi divenuta celebre “Saluti da..” seguita dal nome della località in cui ci si trovava.

Tutto il mondo è paese, ma evidentemente sono paese anche tutte le epoche: così come è impossibile partire oggi senza postare le foto su Instagram, era impossibile andare in vacanza senza inviare una cartolina a qualcuno. Era un po’ come non essere mai davvero partiti; forse eravamo dipendenti dai social quando i social erano soltanto i destinatari delle nostre cartoline.

Un’altra moda tutta italiana erano le cartoline “multi-veduta”, che sovrapponevano più immagini dello stesso luogo ma con ritagli diversi (le più diffuse erano a forma di cuore, di ventaglio o di collage); cartoline che segnano un’era “due punto zero” dei famosi biglietti postali: fioccano le decorazioni, i glitter, i colori accesi o anche le foto di belle ragazze in costume da bagno, soprattutto nelle località di mare. L’Italia marchia a fuoco anche le cartoline, quindi, rendendole veri e propri oggetti della nostra cultura pop..

Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e maestri della fregatura, che scrivevano messaggi in codice o abbreviazioni nei testi delle cartoline per non lasciarsi decifrare dai genitori o dal parroco del paese (al quale spesso arrivava la posta): “Sole ok, mare freddino, P. carina. Ti racconto tutto poi, saluti”, era uno dei brevi messaggi “campione” che venivano utilizzati dai mittenti delle cartoline per nascondere qualcosa.

Oggi guardiamo sorridendo alla misteriosa “P.”, allora censurata, e siamo sicuri che si potesse trattare di una fiamma estiva. Non solo le scappatelle vacanziere andavano tutelate da una privacy allora inesistente, ma anche i faticosi fidanzamenti a distanza: non era raro che, una volta arrivata la posta in casa, le cartoline venissero lette da tutta la famiglia.

Le grandi stanze delle case in cui in quegli anni si viveva spesso anche in sette o in dieci rendevano difficile nascondere un segreto, ma l’amore poteva tutto, compreso far scrivere agli innamorati le parole in verticale lungo i margini delle cartoline per nasconderli ad occhi indiscreti, o utilizzare rime e soprannomi per condividere messaggi in codice.

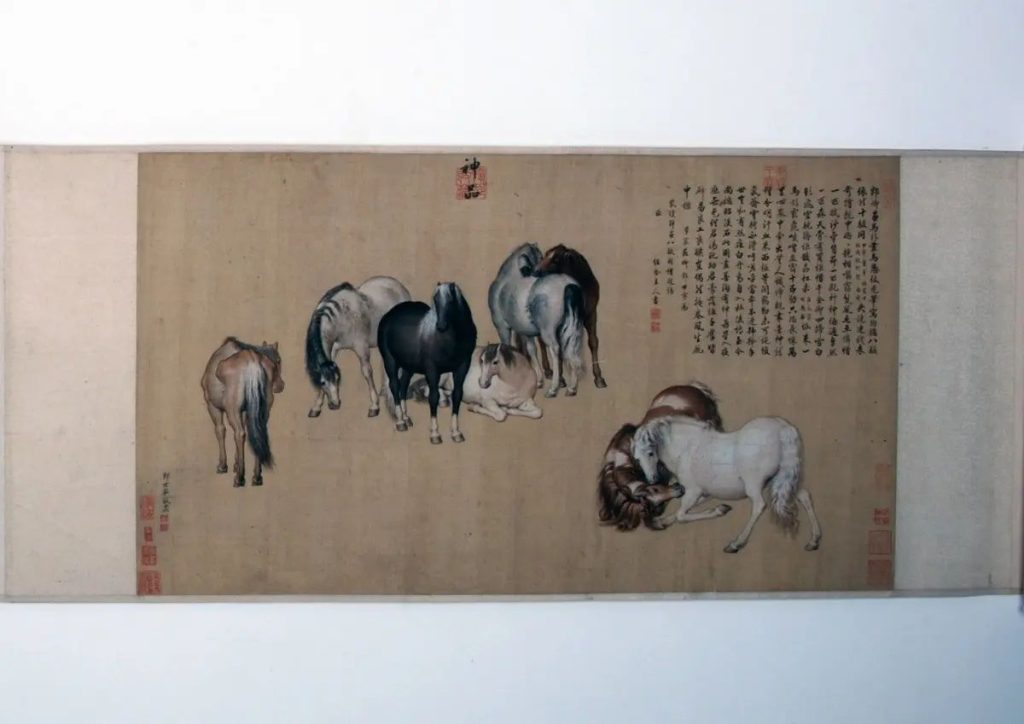

Dicevamo: santi, poeti, navigatori, generatori di codici serrati e pure imbroglioni – ma che c’è di nuovo? Fu proprio in Italia che si diffusero presto anche cartoline con riproduzioni di opere famose (sculture e dipinti in primis) con il nobile intento di educare il popolo all’arte; peccato che la gran parte di queste fossero fasulle, i monumenti modificati, paesaggi più belli di come erano in realtà o i cieli sempre innaturalmente blu. Insomma, le cartoline fecero presto a diventare parte integrante delle memorie di famiglia.

Molti italiani le conservavano negli album, insieme alle fotografie delle vacanze, ed è molto facile ritrovarle in vecchie scatole di latta nascoste negli armadi dei nonni. Si vendono ancora, allo stesso modo, e hanno mantenuto il proprio fascino anche se le email e i social media hanno garantito una diffusione delle immagini molto più rapida.

Ecco allora cosa abbiamo lasciato indietro: l’attesa. Non sapere più aspettare per ricevere una notizia ci ha resi ingrati nei confronti del tempo, soprattutto del tempo buono. Forse è della lentezza delle cose che avremmo di nuovo bisogno, della bellezza sospesa dell’attesa, della carta tra le mani e della grafia che sgorga da una penna. Forse è un francobollo per il futuro quello che ci serve, un “andrà tutto bene” scritto sul retro di una cartolina: spazio sufficiente solo per poche parole, quelle essenziali, quelle che abbiamo perduto quando le cassette della posta sono diventate pixel di cellulari.