Nel 1902 malgrado la sua scoperta sulla malaria non vinse il premio per la Medicina che andò al britannico Ronald Ross

Che cosa fa sì che qualcuno riceva o no il Nobel? Anche quest’anno, con l’inizio degli annunci dei vincitori (il primo, per la Medicina lunedì 6, l’ultimo per l’Economia lunedì 13) ci si capirà alla fin fine poco.

Le motivazioni della scelta sono sempre due o tre frasi un po’ criptiche, la materia è spesso da specialisti, e i nomi degli altri che furono candidati vengono rivelati solo 75 anni dopo. E già scoprire, per stare alla Letteratura, che non furono mai non diciamo premiati, ma neanche presi in considerazione, Cechov, Twain, Proust, Rilke, García Lorca, Scott Fitzgerald, Joyce, lascia perplessi.

Alla fine la cosa più divertente di quel gioco che in fondo è il Nobel – benché gli interessati non siano d’accordo, probabilmente – è proprio parlare degli esclusi.

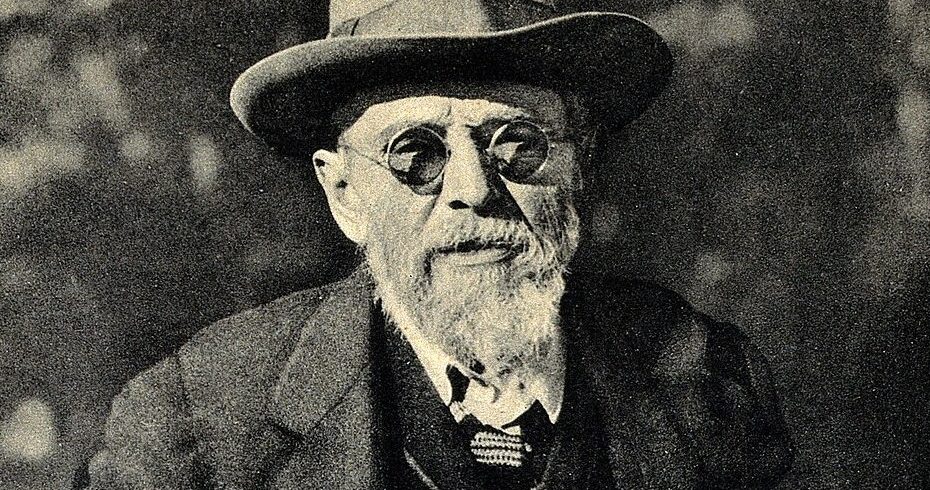

Uno dei più ignorati, anche perché più lontani nel tempo, eppure fondamentali per la storia della scienza, è un italiano le cui vicende valgono la pena di essere riprese e rilette con gli occhi dell’oggi. Giovanni Battista Grassi, zoologo di Rovellasca, provincia di Como, fu non-Nobel della Medicina nel 1902 malgrado la scoperta che a diffondere la malaria nell’uomo – ai tempi malattia diffusa con andamento epidemico in certe zone, altamente mortale – era la zanzara anofele.

Al suo posto fu premiato un britannico, Ronald Ross, che aveva fatto delle scoperte importanti, ma preliminari, inutilizzabili ai fini profilattici senza il lavoro di Grassi, la cui figura cadde poi nell’oblio.

La riporta in vita, almeno su carta, Paolo Mazzarello, direttore dei musei scientifici dell’Università di Pavia, dove insegna anche Storia della medicina. E quest’ultima cosa si vede, perché il libro (“Malaria. Il Nobel negato: storia di Battista Grassi”, ed. Neri Pozza, 298 pagine, 20 euro) è scritto da uno storico con un ritmo narrativo: «Il tema – ci racconta – è ovviamente molto tecnico, e un certo tipo di argomenti richiede precisione e linguaggio medico, sennò è inutile. Ma proprio per evitare che questo diventasse un libro per addetti ai lavori, ma fosse comprensibile e godibile anche per un profano, mi sono concentrato parecchio sulla persona di Grassi, cercando di raccontare e spiegare anche i moti dell’animo suoi e degli scienziati di allora, il clima culturale e sociale dell’epoca, che è quella tra Unità d’Italia e anni Venti del Novecento».

L’affresco che ne esce però parla anche all’oggi: «I litigi tra scienziati ci sono eccome, e anche per motivi personali, invidie, gelosie. Noi tendiamo a pensare alla scienza come a un dominio austero e razionale, e invece, ora come allora, è determinata da tante prime donne, che talvolta girano la faccia ai colleghi per pure ragioni egoistiche e perché si sentono messe in secondo piano».

E se Grassi non fu premiato col Nobel assieme a Ross nel 1902 («Lo meritavano entrambi: Ross aveva messo le fondamenta, scoprendo che erano le zanzare Culex a trasmettere la malaria agli uccelli, ma il nostro aveva costruito mura e tetto, cioè dimostrato che fossero solo quelle del tipo Anopheles a diffonderla all’uomo») fu per una serie di motivi che si intrecciarono in modi molto simili a quelli dei contemporanei litigi sui social o in certi dibattiti televisivi a dimostrazione, in fondo, che cambiano le persone, cambiano i modi e i mezzi di comunicare tra loro, ma l’animo umano e i meccanismi mentali restano quelli.

Grassi fu affossato per quello che in termini giuridici si può definire il combinato disposto di un caratteraccio e di un complotto internazionale di scienziati inglesi e tedeschi. Quanto al primo aspetto, spiega Mazzarello: «Lo scienziato, che era un talento vero e precocissimo, faceva esperimenti di grande interesse mentre era ancora all’università, era anche irritabilissimo e impulsivo, scriveva e diceva quel che gli attraversava la testa, senza pensare alle conseguenze. Si sentiva sempre considerato meno del dovuto, anche a livello economico, e non sempre riconosceva adeguatamente i meriti di chi aveva collaborato con lui secondo giustizia».

E qui si innesta il complotto. «Uno degli scienziati che gli fu più vicino, il siciliano Salvatore Calandruccio, prese malissimo che in tre concorsi universitari, in cui Grassi era presente come commissario, non fosse promosso alla cattedra, e ancor peggio accolse la notizia che al suo maestro era stata riconosciuta la Darwin Medal della Royal Society di Londra, una sorta di Nobel biologico prima del Nobel, per una serie di studi effettuati all’Università di Catania a cui aveva ampiamente partecipato. Grassi rispose che non poteva inviargli metà della medaglia». Risultato, Calandruccio si diede a un ampio e sistematico lavoro, se non di diffamazione quantomeno di discredito, scrivendo a tutto il mondo scientifico europeo e pubblicando pamphlet assai aggressivi.

«E in particolare – prosegue Mazzarello – due studiosi misero in dubbio prima e poi ampiamente contestarono Grassi. Uno, proprio Ross, che iniziò una battaglia con accuse devastanti su chi avesse studiato prima questo o quel dettaglio. L’altro, Robert Koch, massimo luminare dei tempi in campo microbiologico, a sua volta Nobel nel 1905 per gli studi sulla tubercolosi. Le loro critiche travalicarono spesso nell’ambito personale, descrivendo Grassi come una persona disonesta e caratteriale, che si attribuiva anche meriti non propri».

Insomma, Giovanni Battista Grassi fece un errore che, a proposito dell’eternità dell’animo umano, è esiziale ora come allora: vendersi male. Non malissimo, intendiamoci, una credibilità e una fama l’ebbe eccome, in Italia: nel 1908 fu fatto senatore del Regno, ebbe vari premi e la sua passione era vera e sincera, così come la sua competenza. Basti dire che fu uno dei campioni di una pratica scientifica assai in uso ai tempi, l’autosperimentazione. In sostanza non esitava a sfruttare il suo stesso corpo come se fosse stato un laboratorio di ricerca, assumendo tra l’altro sostanze pericolose come estratti di Amanita Muscaria per studiarne gli effetti psichici e le pagine dove l’autore descrive gli esperimenti nei quali Grassi ingoia uova di vermi provenienti da feci di gatto e umane sono assai divertenti.

L’ultima riflessione da questo libro è proprio sul libro stesso: così dovrebbe essere fatta la divulgazione scientifica, coi giusti tecnicismi spiegati meglio possibile, ma comunque riuscendo a far capire il senso generale, e mescolandoci animo umano e racconto sociale. Altre pagine gustose sono quelle in cui il giovane Grassi, ancora studente al collegio Ghisleri di Pavia, guida la rivolta contro lo scadimento di qualità e quantità dei piatti serviti in mensa e soprattutto del vino, fino a essere espulso dal Convitto. Ecco, almeno su questo le cose sono cambiate: da tempo, lo diciamo per autoesperimento quasi alla Grassi, la mensa del Ghisleri è la migliore fra quelle dei collegi pavesi.