La sua storia è divisa fra terre e popoli e la sua leggenda ha radici profonde, scandendo la nascita, lo sviluppo e il declino di molte civiltà. È il pane. Acqua, farina e lievito: tre semplici ingredienti che impastati insieme danno vita ad un cibo nutriente e di primo sostentamento con un passato lungo e antico, quasi quanto quello dell’umanità.

Simbolo del lavoro dell’uomo ma anche alimento sacro, il pane da sempre è fondamentale per tutte le classi sociali, tanto che la sua abbondanza o penuria hanno più volte determinato nel corso dei secoli, alternativamente, periodi di tranquillità o di tensione sociale.

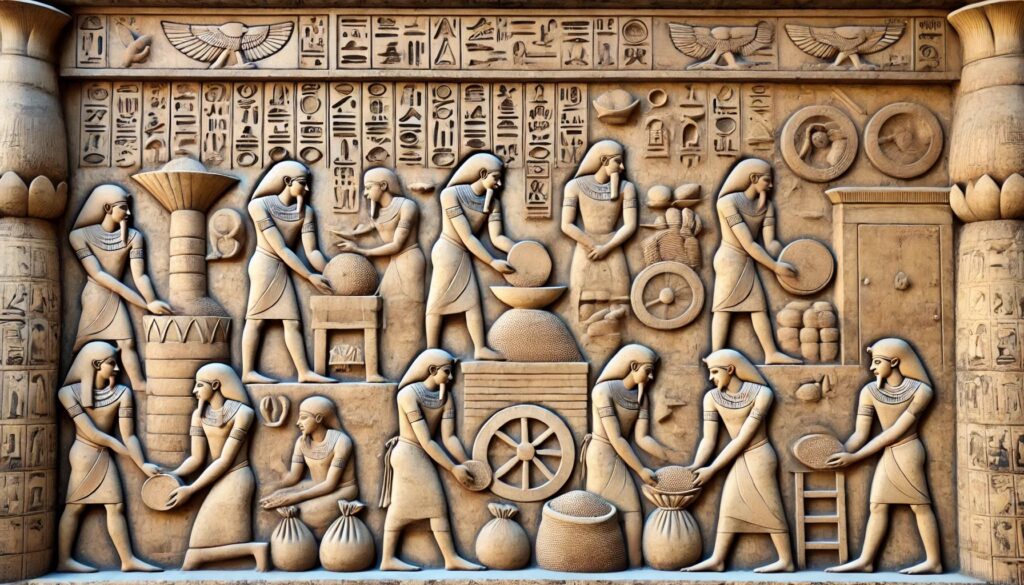

Le prime tracce del pane possiamo individuarle nell’Antico Egitto a circa 3000 anni a.C., come testimonia la presenza nelle tombe Egizie, di alcuni modellini in terracotta raffiguranti donne atte a macinare cereali. Dagli Egizi appresero l’arte della panificazione i Greci, i quali perfezionarono la costruzione dei forni e crearono una grande varietà di prodotti sia con l’impasto base sia con impasti più complessi, anticipando per certi versi la panificazione moderna. La leggenda vuole che la dea Demetra, protettrice dell’agricoltura e madre di Persefone, reagì adirata al rapimento della figlia da parte di Ade Dio degli Inferi, e per vendetta impedì la crescita delle messi scatenando un inverno duro che sembrava non avere mai fine. Con l’intervento di Zeus si giunse ad un accordo: Persefone avrebbe trascorso sei mesi negli inferi e sei mesi con la madre sulla terra nel periodo corrispondente alla germogliazione e alla maturazione del frumento. Da allora, Demetra accoglieva con gioia il ritorno della figlia sulla Terra, facendo rifiorire la natura in primavera ed in estate.

Furono proprio i Greci a portare nell’antica Roma la civiltà del pane in diverse tipologie e forme. Il pane era l’alimento base per gran parte dei Romani che, consapevoli della sua importanza, decisero di delegare alla magistratura degli edili il controllo dei forni pubblici, che ammontavano ad oltre 400, affinché la lavorazione e la vendita avvenissero secondo le modalità di legge. Con la riforma frumentaria dei Gracchi i disoccupati ottennero il diritto alla farina gratuita mentre in età imperiale, sotto i Flavi, ai fornai fu tolto il diritto di cambiare mestiere, per non far mancare mai il pane al popolo romano. Il primo frumento adoperato per la panificazione dai pistores (nome degli antichi fornai romani) fu il farro, poi sostituito dal grano che consentiva di produrre un pane meno acido e più friabile di quello di farro, tanto che divenne presto un diritto civile garantito dallo stato (II sec a.C.) e alimento essenziale dei soldati.

Il consumo e la cultura del pane incontrarono un periodo di decadenza a causa della caduta dell’Impero Romano.

Ma, la tradizione della panificazione non si interruppe e il suo valore non si disperse, continuando tra le mura dei monasteri che mantennero la presenza dei forni. Nello stesso periodo, un decisivo contributo alla promozione culturale e alla diffusione del pane è da imputare all’affermarsi del Cristianesimo e delle sue tradizioni sacre del pane, del vino e dell’olio, quali prodotti che la liturgia cristiana ha reso sacri e indispensabili strumenti diffusori della nuova fede.

Durante l’età feudale, i signori e i vassalli riescono ad intravedere anche l’importanza economica e politica del controllo dei raccolti, delle farine, dei mulini e quindi del pane tanto che presto decidono di imporre il monopolio delle loro strutture di raccolta, macinazione e cottura del pane derivato dal grano.

Il pane, quindi, non solo come alimento di primo sostentamento, ma anche bene dal valore economico-sociale. Un riconoscimento che in realtà era già noto al tempo degli Egizi per i quali il pane assumeva un’importanza non solo alimentare ma anche di ricchezza e controllo politico sulla popolazione. Non diversamente la pensavano gli antichi romani. Gli imperatori della Roma antica, per evitare rivolte della plebe e mantenere l’ordine, capirono che bisognava assicurare l’approvvigionamento di grano, soprattutto per gli abitanti concentrati nelle grandi città. Si arrivò così a tenerne scorte in magazzini pubblici, e quando queste si esaurivano per effetto di scarsi raccolti e conseguenti carestie, si mandavano emissari ad acquistarne in paesi anche molto lontani, a volte a spese degli stessi imperatori, purché non venisse mai a mancare il pane.

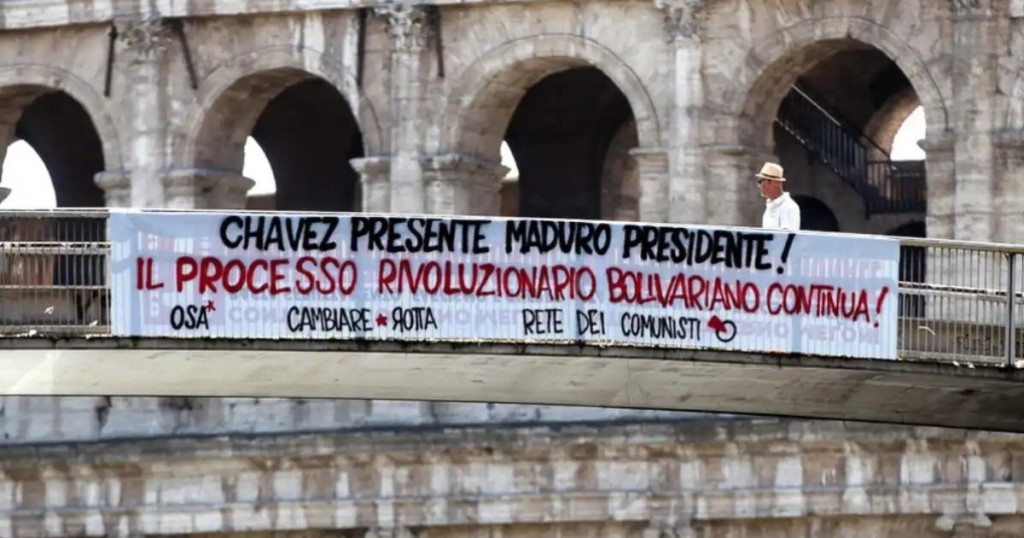

Assicurare al popolo “panem et circenses”, scriveva Giovenale tra il 100 ed il 27 d.c. nella decima delle sue Satire, era buona norma per restare al potere. Lo sapeva bene un sagace politico come Giulio Cesare che aveva deciso di distribuire gratuitamente il grano alle classi più disagiate. Una consuetudine che si mantenne per ben tre secoli! Una piccola spesa con un grande valore: la conservazione della pace sociale.

È così che, nel corso dei secoli, gli equilibri sociali si sono mantenuti soprattutto sui raccolti e grazie al controllo centralizzato delle farine, garantendone la loro equa distribuzione al popolo. Lo testimonia il fatto che tutte le volte che a causa di una carestia si riducevano i raccolti e di conseguenza le quantità di farina disponibili, nascevano rivolte popolari, spesso dall’esito tragico.

Lo racconta Manzoni, descrivendo la Rivolta dei Milanesi del 1628 nell’episodio dell’assalto al Forno delle Grucce de I promessi sposi: “Renzo mentre giunge in città proprio durante la sommossa, vede per strada una polvere bianca che in un primo momento scambia per neve, ma sono invece pani bianchi, quelli dei giorni di festa, abbandonati, e decide di raccoglierne qualcuno con vergogna, perché gli pare di rubarlo”. La rivolta fu causata dall’aumento del prezzo delle farine provocato dalla carestia dell’anno precedente. Si racconta che nel XIX secolo il forno venne rimesso a nuovo ed il proprietario, come atto di gratitudine a Manzoni per la fama che aveva regalato alla sua bottega, decise di omaggiarlo inviandogli per Natale un cesto di dolci. Un gesto che non passò inosservato allo scrittore, che rispose con un biglietto di ringraziamento che rimase esposto nella bottega fino al 1919, quando cessò l’attività.

Nel XVIII secolo, anche Londra è stata il palcoscenico di numerose rivolte e sollevazioni popolari volte ad imporre il prezzo politico del pane, e spesso erano le donne a capo di questi tumulti. Così nel 1737 nel Dorset furono le donne ad impedire l’esportazione di frumento, mentre nel 1740 nel Durhan la protesta per il pane venne guidata da una anziana signora con un bastone ed un corno.

La marcia delle donne nei mercati contro il caro prezzo del pane ha scosso anche la società francese. È il 5 ottobre 1789, quando una folla di donne parigine, contadine, lavoratrici e negozianti, decide di marciare su Versailles come reazione alla scarsità di cibo e alle azioni antirivoluzionarie dei sovrani, assediando la reggia e costringendo il re Luigi XVI di Francia a tornare a Parigi. Un episodio ben noto a causa della frase apocrifa “se non hanno più pane, che mangino brioche”. Un evento significativo che sferrò un colpo decisivo al sistema della monarchia assoluta, segnandone l’inizio della fine e aprendo le porte alla democrazia.

A partire dai primi anni dell’Ottocento le manifestazioni contro il caro prezzo del pane diventano più strutturate. In Italia, visto il deficit elevatissimo, si decise di istituire, su proposta del ministro delle finanze Quintino Sella, la Tassa sul Macinato per garantire entrate straordinarie alle casse dello Stato. Si trattava di un’imposta indiretta, calcolata sulla quantità di cereale macinato. Ciò avveniva applicando all’interno dei mulini un contatore meccanico che conteggiava i giri effettuati dalla ruota macinatrice. Il tributo veniva pagato dal mugnaio in contanti all’esattore, con conseguente aumento dei prezzi di farinacei e dunque di pane. Un esborso fiscale che si rivelò subito impopolare, scatenando vere e proprie rivolte popolari, per sedare le quali il re mobilitò un intero corpo d’armata al comando del generale Cadorna. Successivamente, il prelievo venne progressivamente ridotto finché la tassa fu definitivamente abolita dal governo della sinistra guidato da Depretis a decorrere dal 1° gennaio 1884.

Movimenti e sommosse popolari che non sembrano scemare negli anni a venire. Ad inizio Novecento, il nostro Paese era grande importatore di grano, così Mussolini decise di attuare una politica agraria volta a raggiungere la piena autosufficienza. Una riforma ricordata con il nome di “battaglia per il grano”, coordinata da Arrigo Serpieri, le cui misure miravano a ottenere un incremento della produzione interna. Durante il regime fascista venne istituito l’ammasso obbligatorio del grano per garantire alle autorità il pieno controllo delle quantità prodotte. Una politica che privilegiava i produttori, il regime e le famiglie benestanti, mentre i contadini, pur lavorando la terra e coltivando il grano, avevano meno possibilità di giovarne. È con lo scoppio della guerra che si comprese ancora di più quanto il pane fosse un alimento essenziale. Lo testimonia l’introduzione della Tessera del pane distribuita ad ogni famiglia dagli Uffici Annonari di ogni Comune, ove erano indicate le quantità di merce acquistabile in un determinato lasso di tempo. “Pane per la Vittoria – Seminare molto e bene”, era questo uno dei motti diffusi su questa tessera: un obbligo più che un invito per gli agricoltori che avevano un terreno seminativo a fare il proprio dovere. La razione giornaliera di pane a cui ogni persona aveva diritto era stata definita nel 1941 in 200 grammi e nel 1942 in 150 grammi. Lunghe erano le code che si formavano davanti ai panifici, già dalle 4.00 del mattino, per attendere la distribuzione o per prenotare il pane che sarebbe arrivato di lì a uno o due mesi. Una situazione alla quale porrà fine la popolazione affamata, attaccando i magazzini degli ammassi per riappropriarsi dei generi alimentari, estorti indirettamente, in modo che non cadessero nelle mani dei nazisti.

È così che pochi e semplici ingredienti hanno dato vita ad un cibo, perno dell’alimentazione e dalla storia millenaria, ricco di valori non solo nutrizionali ma anche socio-culturali, che si ritrova a fare i conti con costanti cambiamenti economici-culturali, riuscendo sempre ad adattarsi alle esigenze e ai gusti contemporanei.