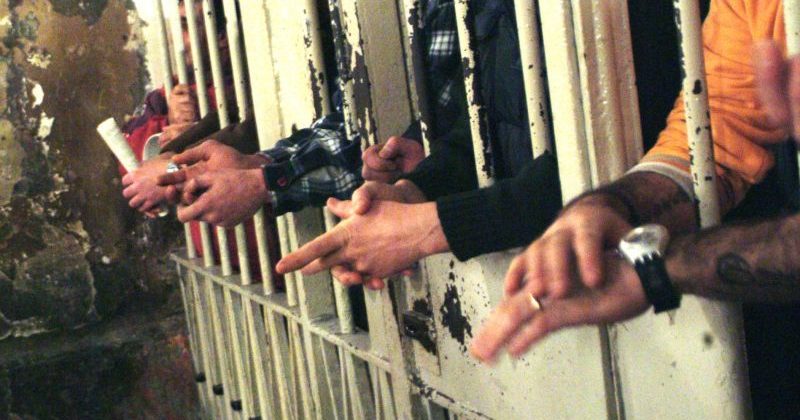

Nel 2013 la sentenza Torreggiani ha acceso i riflettori sullo stato delle nostre carceri, mostrando una fotografia impietosa sulle condizioni dei detenuti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento nei penitenziari, della scarsa illuminazione e ventilazione, e della mancanza di acqua calda. Una sentenza ‘pilota’ perché non si è limitata a risolvere un caso specifico, ma ha affrontato un problema strutturale e sistemico che affligge da anni il nostro Paese e non solo: la Corte ha così imposto all’Italia di adottare misure strutturali e non solo emergenziali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ponendo fine a una situazione di degrado persistente nel sistema penitenziario nazionale.

Quel che ne è stato di quelle ‘raccomandazioni’ è tristemente noto: il sovraffollamento continua su trend allarmanti, con punte che superano il 130% in molte regioni e che in alcuni casi sfiorano il 200%, con conseguenti condizioni di vita precarie e un aumento di tensioni e suicidi (già a quota 61 nel 2025). Non va meglio per gli spazi vitali e per le condizioni in cui i detenuti si trovano così ad affrontare una doppia pena. Ma se allarghiamo lo sguardo oltre il nostro orizzonte nazionale, in molti Paesi europei le celle scoppiano. Cipro, Francia, Belgio, Romania, Ungheria e Polonia, registrano come l’Italia un numero di detenuti superiore alla loro capacità strutturale.

Leggi

A vigilare sul rispetto dei diritti dei detenuti europei, è appunto la Corte EDU: le sue sentenze hanno un impatto diretto sulle legislazioni e le prassi degli Stati membri. C’è l’articolo 3 che riguarda il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti e che stabilisce uno standard assoluto di protezione contro i maltrattamenti, anche in condizioni di sovraffollamento. L’articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – garantisce che la privazione della libertà possa avvenire solo nei casi previsti dalla legge, ad esempio dopo una condanna o in caso di necessità di prevenire un reato. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall’art. 8, che garantisce la possibilità di mantenere i contatti familiari, anche all’interno della detenzione, a meno di limitazioni previste dalla legge per la sicurezza nazionale o la prevenzione dei reati. E ancora, l’art. 13 che stabilisce come se si ritenga che i propri diritti sono stati violati, sia possibile presentare un ricorso alle autorità nazionali.

I dati sono allarmanti. Il Consiglio d’Europa ha pubblicato le sue Statistiche Penali Annuali 2024 sulle Popolazioni Carcerarie (SPACE I), rivelando una crescente preoccupazione per le cifre sul sovraffollamento. Al 31 gennaio 2024, un terzo delle amministrazioni penitenziarie Ue ha affrontato questa criticità, con il numero complessivo di detenuti per 100 posti disponibili che è salito da 93,5 a 94,9 in un solo anno. Il rapporto ha evidenziato un grave sovraffollamento in sei amministrazioni penitenziarie, tra cui Slovenia, Cipro, Francia, Italia, Romania e Belgio, con numeri di detenuti che vanno da 113 a 134 per 100 posti. Le statistiche mostrano un totale di 1.021.431 reclusi ospitati in 51 istituti penitenziari degli stati membri del Consiglio d’Europa, rappresentando una frequenza media della popolazione carceraria di 105 detenuti per 100.000 abitanti in Europa. Mentre alcuni paesi hanno registrato aumenti significativi dei loro tassi di popolazione carceraria, altri hanno visto alcune diminuzioni. In particolare, tredici amministrazioni penitenziarie, tra cui Slovenia, Svezia e Italia, hanno registrato aumenti significativi, mentre solo sei, tra cui Bulgaria, Lussemburgo e Turchia, hanno riportato diminuzioni considerevoli.

Il rapporto rileva inoltre che i crimini violenti rappresentano circa un terzo della popolazione carceraria condannata, con i reati di droga e il furto che sono le ragioni più comuni di incarcerazione. Il professor Marcelo Aebi, supervisore del team di ricerca SPACE dell’Università di Losanna, ha più volte sottolineato gli effetti dannosi del sovraffollamento sulle condizioni di vita dei detenuti e sugli sforzi di riabilitazione, ed ha suggerito la riduzione della durata delle pene, soprattutto per i trasgressori non violenti e a basso rischio. Nel dossier emergono altri risultati chiave, come la proporzione di detenuti in custodia cautelare (26% di tutti i detenuti nelle carceri europee), la quota di cittadini stranieri nelle carceri (16%) e l’età media dei detenuti (37 anni). Queste statistiche, raccolte annualmente dall’Università di Losanna, forniscono importanti informazioni sullo stato dei sistemi penali degli stati membri del Consiglio d’Europa.

Tra i diritti calpestati su cui si concentra l’attenzione degli addetti ai lavori c’è soprattutto quello alla salute, che in carcere è esposto a violazioni quotidiane. Ne è la testimonianza la sentenza Cedu nel caso ‘Niort c. Italia’ (27 marzo 2025): il nostro Paese è stato condannato per la mancanza di un adeguato trattamento medico e di presa in carico di Simone, un detenuto con gravi disturbi psichiatrici ed una sindrome reattiva al carcere, come appurato da perizie e accertamenti.

Nel recente report ‘Senza respiro’ di Antigone, associazione che dal 1991 svolge un ruolo centrale nel monitoraggio delle condizioni detentive e nella promozione dei diritti umani all’interno del sistema penale e penitenziario, si legge che dal 2022, anno in cui è emersa la crisi legata ai suicidi tra i detenuti, il problema non ha cessato di aggravarsi. Nonostante una lieve flessione nel 2023, nel 2024 si è registrato il numero più alto di morti dietro le sbarre mai rilevato: 91 casi, contro gli 85 del 2022.

Infine, grazie alla Legge n. 110 del 14 luglio 2017, – la quale ha introdotto nel codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter, rispettivamente intitolati ‘Tortura’ e ‘Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura’ – è stato colmato un grave vuoto normativo, come richiesto dalla sentenza ‘Cestaro c. Italia’ della Cedu del 2015. Questa svolta legislativa si è rivelata fondamentale: nel 2021, per la prima volta, il Tribunale di Ferrara ha condannato un agente della polizia penitenziaria per il reato di tortura previsto dall’art. 613-bis del codice penale, riconoscendolo colpevole di aver inflitto gravi sofferenze ad un detenuto. Antigone si è costituita parte civile in diversi processi relativi a episodi di violenza, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti all’interno di istituti penitenziari in diverse città italiane, tra cui Venezia, Torino, Reggio Emilia e Firenze.